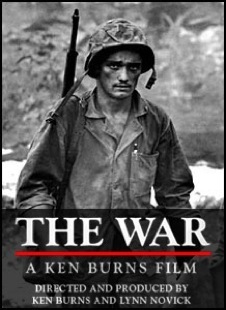

放送局: PBS

プレミア放送日: 9/23/07 (Sun) 20:00-22:30 (全7話15時間)

製作: フローレンティン・フィルムス、WETA-TV

製作/監督: ケン・バーンズ、リン・ノヴィック

脚本: ジョフリー・ウォード

音楽: ウィントン・マルサリス

主題歌: ノラ・ジョーンズ

ナレーション: キース・デイヴィッド、トム・ハンクス、ジョシュ・ルーカス、サミュエル・L・ジャクソン、他

内容: アメリカの4つの町を軸とした視点から第二次大戦を回顧する。

第1話「ア・ネササリー・ウォー (A Necessary War)」1941年12月-1942年12月

第2話「ウェン・シングス・ゲット・タフ (When Things Get Tough)」1943年1月-1943年12月

第3話「ア・デッドリー・コーリング (A Deadly Calling)」1943年11月-1944年6月

第4話「プライド・オブ・アウア・ネイション (Pride of Our Nation)」1944年6月-1944年8月

第5話「フーバー (FUBAR)」1944年9月-1944年12月

第6話「ザ・ゴースト・フロント (The Ghost Front)」1944年12月-1945年3月

第7話「ア・ワールド・ウィズアウト・ウォー (A World Without War)」1945年3月-1945年12月

_______________________________________________________________

日本人の耳にまではケン・バーンズの名声は届いてないかもしれないが、アメリカにおいてはバーンズは、現在、最も名声があり、尊敬されているドキュメンタリー映像作家と言ってしまって差し支えあるまい。単に知名度というだけならマイケル・ムーアという成り上がり者もいるが、感触ではだいたい半数からバカにされているか、さもなければ嫌われているムーアとは異なり、バーンズの場合、まずほとんど貶し言葉を耳にしない。また、尊敬されているという点では、ほとんど天上人的な視線で語られるフレデリック・ワイズマンという大御所もいるが、その両方を兼ね備えているという点で、まずバーンズほどのドキュメンタリー作家はいまい。

多少古い話になるが、ヘレン・ハントの出世作となった90年代のNBCの人気シットコム「あなたにムチュー (Mad About You)」で、旦那役のポール・ライザーはドキュメンタリー映像作家という肩書きになっていたが、彼が確か、バーンズと自分を比較し、バーンズを奉るというシーンがあったことを覚えている。ごく普通の視聴者を対象にするシットコムの中で、普通に口にされる固有名詞としてバーンズの名が挙げられたわけで、へえ、バーンズってそんなに有名だったのかと印象に残った。

バーンズ本人はいたって童顔で、1952年生まれで今年55歳であるわけだが、まずその歳には見えない。いまだに30代くらいにしか見えない。ロバート・レッドフォードが「大いなる陰謀 (Lions for Lambs)」でいまだに若々しいアメリカン・ボーイのような印象を振りまいていたので感心したのだが、バーンズの場合、そういう印象を振りまくのではなく、本当に若造にしか見えない。たぶん、その歳で若く見えすぎることを本人も気にしているものと見え、近年髭を蓄え始めたのだが、それでもあのいかにも少年のようなつぶらな瞳が、顔の下半分は髭だらけの顔の上に乗っているというミス・マッチが強調されるだけだ。アメリカにだってたまには童顔はいるが、あれほどの童顔にはめったにお目にかかれない。

そのバーンズの出世作となった1990年の「南北戦争 (The Civil War)」は、文字通りアメリカ建国の礎となった南北戦争を回顧する、全9話11時間に達する大作で、バーンズの名声を決定づけた。その他にもベイスボールの歴史を紐解く1994年の「ベイスボール (Baseball)」は全9話18時間半、ジャズの歴史を紹介する2000年の「ジャズ (Jazz)」は全10話19時間などという、もちろん他にも何本も撮ってはいるが、その手の大作ドキュメンタリー・ミニシリーズで知られている。これらの番組タイトルを見てもわかるように、バーンズが製作する番組の主題は、アメリカという国に密接に結びついている。だからこそアメリカ以外の国ではあまり紹介されず、それほど知られていないわけだ。

バーンズ・ドキュメンタリーの特色は、なにをおいてもまず、時間をかけた事前の綿密な取材に基づく圧倒的な情報量と、その事実の再構成にある。どの番組を見ても、よくこんなのを探し出してきたなと思える写真や映像が必ずいくつもあるし、だからこそ番組は重厚長大になりがちだ。例えばマイケル・ムーア作品を一言で言い表すと、「突撃」という言葉が思い浮かび、ウェルナー・ヘルツォーク・ドキュメンタリーなら「冒険」、ヴィム・ヴェンダースの音楽ドキュメンタリーは「彷徨」なんて連想をするのだが、バーンズ作品を見て受ける印象は、「忍耐」だ。これはバーンズ作品のどれを見ても毎回変わらない。バーンズの指揮下で番組の下調べなんて仕事をやらされたら、気が狂いそうになるだろうなと思う。普通の忍耐力ではまず絶対に音を上げるだろう。

もっとも、そういう努力や忍耐の成果が、必ずしも毎回あるとも思えない。例えば、スポーツ・ファンでもない限り、ベイスボールの歴史を20時間近くにわたって見せられるのは逆に一般的視聴者にとっては苦痛でしかないだろうし、音楽ファン以外が20時間も割いてジャズの歴史の薀蓄に耳を傾けるとも思えない。さらに、バーンズ当人の主観と視聴者の意見が一致するとも限らない。

例えば私は「ベイスボール」は最初の第1話だけを見たのだが、特にベイスボールのファンというわけでもない私にとって、まだスポーツとしての形をとっていないベイスボールのそもそもの成り立ちを見せられても、正直言って退屈なだけだった。一方、結構ジャズを聴くので、「ジャズ」はほとんど全部見たが、デューク・エリントンとルイ・アームストロングだけをジャズの神様として崇めるような視点にはまったく賛同できなかった。いずれにしても、結構昔に見たそれらの番組の印象をまだはっきりと覚えているだけの番組作りはしているわけで、それこそがバーンズ・ドキュメンタリーの最大の強みと言えるだろう。つまり、バーンズ番組は記憶に残る。

そのバーンズの最新のドキュメンタリー・ミニシリーズが、この「ザ・ウォー」だ。全7話15時間という番組時間は、それまでのバーンズ・ミニシリーズの標準から見ればまだ短い部類に入る。第二次大戦というテーマでバーンズに作品を撮らせたら、彼なら100時間番組だって喜々として製作しただろうと思えるが、それが15時間で終わっているのは彼も譲歩した証拠に違いないと思えてしまう。

ほっておけばどこまでも拡散していくであろうバーンズ作品において、第二次大戦は圧倒的に間口が広すぎる。そこでバーンズがとった方法論は、第二次大戦にアメリカが関係する上で大きな役割を果たしながらも、それ自体はアメリカのどこにでもあるような一つの町を4箇所選び、その町、および町に住む人々がどのように大戦に関係したかをとらえることによって、演繹的にアメリカ全体の大戦への関わり方に光を当てようというものだ。いかにもバーンズらしい切り口である。

その4つの町とは、アラバマ州モービル、カリフォルニア州サクラメント、コネティカット州ウォーターベリー、およびミネソタ州ルヴァーンだ。南部アラバマ、西海岸カリフォルニア、北東部コネティカット、中央部ミネソタと、いかにもという感じで選ばれている。サクラメント以外は初耳の町の名前ばかりだとはいえ、まったく共通点があるとも思えないこれらの町の歴史を検証することで、見えてくるものがあるんだろうなと見る前から思わせるのは、ひとえにバーンズが製作しているからこそだ。これが他のドキュメンタリー作家だったりしたら、なによりも先に荷が重すぎるんじゃないのと思ってしまうところである。

一方、アメリカ大陸の4つの町を選ぶという行為は、違うんじゃないかという気がすることも事実だ。なぜならば、アメリカは第二次大戦に関係した国の中で、唯一国土が戦火に見舞われていない、戦場と化していない国だからだ。もちろんハワイの真珠湾があり、いくつかの爆弾は陸地にも落とされただろうが、それでも米本土から遠く隔たり、民間の被害は最小限に抑えられていた真珠湾と、ヨーロッパや日本を比較するのは無理がある。つまりその点で、どれだけ大戦終結に貢献しようとも、ほとんどの一般的アメリカ人にとって、第二次大戦はかなり対岸の火事的なものに近かった。アメリカ本土が本当に国際戦争に巻き込まれたのは、2001年9月11日が史上初めてのことなのだ。それなのに、いくらかはそれぞれ状況は異なるだろうとはいえ、アメリカの町をいくつか選ぶことに意味はあるのだろうか。いくらバーンズでも無理はないか。

と見る前までは思っていたのだが、実際に見てみるとなるほどと思わせるのはバーンズならではだ。まずウォーターベリーとモービルは、戦時下で軍需工場によって発展した町という共通項がある。しかしニュー・イングランドの白人の町ウォーターベリーに較べ、モービルは人種が入り乱れ、そのためその富の分配を巡って対立が起こった。ルヴァーンは当時のアメリカの様子を代表する田舎町だった。そして日系人が多くいたサクラメントでは、日系人排斥運動が起こり、強制収容所が作られる。日本人にとって、強制収用所入りさせられ、辛酸をなめたサトーやイノウエがフィーチャーされるこのパートが最も興味深いのは言うまでもないだろう。要するに「ミリキタニの猫」だ。

とはいえ、そういう4つの町のそもそもの成り立ちをとらえる第1話の、さらにプロローグとも言える部分は、見ていて特に面白いと思えるわけではない。実際問題として大戦とはほとんど無関係とも思える部分であり、たとえこれからどんどん話が展開していく、その助走部分として最初に町の位置づけが必要だとしても、やはり一般視聴者としては、それらの町と大戦を結びつけにくい。それが、それらの町の紹介を終え、実際に志願したりして軍役につく者が出始め、戦闘の模様が描かれ始めるようになると、彼らの出身地や成長の背景が描かれていたことがとたんに意味を持つようになる。

そしてさらに戦争が終盤に入り、ヨーロッパにおける戦闘と並行して、フィリピン、サイパン、硫黄島と、米軍が日本軍と戦う模様が念入りに再構成される段になると、日本人としてちょっと目が離せなくなる。特に米軍の沖縄上陸を経て原爆投下、そして日本降伏までが焦点となる、1945年3月から1945年12月までをテーマとする最終第7話「ア・ワールド・ウィズアウト・ウォー」になると、ほとんど咽喉がからからになるほど集中して見てしまった。

近年、クリント・イーストウッドの「父親たちの星条旗」、「硫黄島からの手紙」が公開され、そしてペイTVのHBOではスティーヴン・オカザキの「ヒロシマナガサキ (White Light, Black Rain)」が放送されるなど、特に大きなムーヴメントというわけではないが、大戦を回顧する、あるいは見直して反省する、新たな歴史の枠組みの中でとらえ直すという試みが散見される。これは、不謹慎な言い方だが、実際に大戦を経験した人間から直で話を聞くことのできるタイム・リミットが、どんどん間近に迫っているということと関係していると思う。今聞いておかなければ、すべては忘れ去られるだけなのだ。

それにしてもヨーロッパ戦線、太平洋戦線を問わず、これだけの死体の山はなんだ。近年、アメリカのTVでは死体に関するタブーの閾値が低くなってきたという感触があり、TVを見ていてもかなり本物の死体を見る機会が増えたという印象があったのだが、これはそんなレヴェルではない。戦争だから当然と言えるかもしれないが、しかし、これはいったいなんなのだ。おびただしい死体の山、山、山なのだ。アラン・レネの「夜と霧」では死体が映ってもむしろポエジーすら感ぜられたものだが、これだけ大量の現実の死体がこれでもかとばかりにあとからあとから画面に映ると、なんだか神経が麻痺してきそうだ。

前線でいつ死んでもおかしくないような経験をした兵士が、戦地から帰ってきて精神に変調を来たすというのは当然だろうという気がする。そして生きるか死ぬかのバトルを経験した兵士は、たとえ敵であっても、ドイツ兵や日本兵になんらかのシンパシーを感じとっているような点が見受けられる。それが銃後だと、単純にヒロシマナガサキに原爆を落としたことを肯定する。それで戦争を終えられたからよかったというのだ。

それにしてもこれらの視覚情報を丹念に集めてきたバーンズは、すごいというか執念深いというか、この地道な作業をこれだけの緻密さで準備できるのは、やはりバーンズしかいまい。当然普通の兵士が8mmを担いで撮った個人的映像があるはずというのは承知していたのだが、今では自宅のガレージや屋根裏部屋で死蔵し、あるいは捨てられる運命にあったそれらのフィルムを、いったいどうやって探し出したのか、バーンズはそれらを見つけ出して提供するのだ。これはすごい。これだけでも貴重な歴史資料である。

ざっと全編を見た後でも、やはり今でもたった4つの町を中心として大戦を回顧するというのは、冒険というよりも無謀という気がするのだが、しかしそれでも番組の印象は強烈だ。番組の放送後、全米各地で町の自分史再発見が小ブームになったというのも頷ける。これで南北戦争、第二次大戦とアメリカの歴史を決定づけた二つの大きな国内、国際戦争をとらえた番組をものにしたバーンズであるが、となると次はやはりヴェトナムか、あるいはコリアか。それとも冷戦もテーマになるのか。いずれにしても次もこちらをあっと言わせてくれる番組作りを期待する。