ワシントンD.C.でTVジャーナリストのジャニーン (メリル・ストリープ) は若く将来を嘱望されている議員のアーヴィング (とム・クルーズ) から異例の1時間の個人インタヴュウの機会を提供される。タカ派のアーヴィングは中東から米軍を撤退させるどころかさらに戦火を拡大する気があることを聞いて、ジャニーンは驚愕する。西海岸の大学では、かつてマリー (ロバート・レッドフォード) の教え子の二人、アーネスト (マイケル・ピーナ) とアリアン (デレク・ルーク) がアメリカの将来を憂え、軍に志願し、そして今その二人は前線で絶体絶命の危機に直面していた‥‥

__________________________________________________________________

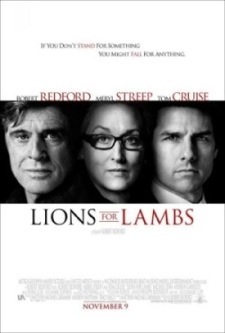

久しぶりのロバート・レッドフォード演出主演 (共演?)、共演はメリル・ストリープにトム・クルーズとくれば、これはかなり耳目を惹くに充分な強力な布陣だ。しかしこの映画、なぜだか結構貶されている。むろん最終的には批評家や世間の意見より自分が見たいものを優先するので、面白くないのかなあとは思いつつも劇場に足を運ぶ。

で、やはり、こういうのは自分が面白いと思うものは自分の直感を信じた方が当たる確率は高いことはこれまでの経験から知っている通り、「大いなる陰謀」は、私にとっては結構面白かった。しかしこの作品、人から好かれない理由もまたわかるのだ。

この映画、久しぶりのレッドフォード作品ということで女房も一緒に見に行ったのだが、かなり集中して見ていた私のそばで、女房は寝ていたそうだ。時々こういうことがあるが、今回は私の反応の方が少数派で、女房のような反応をする者の方がかなり多いように見受けられる。

その理由はいくつかすぐに思い浮かぶが、まず、第一に説教くさい。リベラルな姿勢で作品を作るのはかまわないが、それが説教くさくなるのはダメだ。次に、このこととも関係あるが、やたらとセリフが多い。そしてセリフが多い作品にありがちだが、動きが少ない。その上、主要な舞台は3つ、ワシントンD.C.の政治家アーヴィングのオフィス、西海岸のどこぞの大学の教官マリーのオフィス、そして中東の戦場だ。この中では当然、戦場だけはアクションがあるのだが、それもやがて兵士が怪我をし動けなくなり、それを取り巻く敵兵がじりじりと包囲を狭めるという持久戦みたいな感じになるため、戦場ですら特に派手な動きはなくなる。つまり、3つの異なる幕を交互に見せる舞台劇みたいな感じが濃厚だ。

そのため、これは作品に入り込めなければ眠くなるだろうというのはわかる。大きなアクションがないところを飽きさせないように、同じシーンを何度も違う角度から撮ったり切り返したりアップにしたりロングにしたり移動を入れたりとかなり工夫を凝らしているのはわかるが、しかし、そのシーンをドライヴしているのが登場人物のアクションではなく、セリフまわしや表情等の演技だけしかなかったりする。屋外ならともかく屋内シーンがその大半で、しかも何を今さらという外野の声が大声で聞こえてきそうな題材、その上セットや内装にすぐに飽きるとなれば、これはどんな演出をしようともかなり苦しいと言わざるを得ない。

そしてなによりもこの映画の最大の問題点は、問題提起だけしておきながらそれだけで終わってしまうところにあるという気がする。ところがたぶん作り手の視点では、その問題を提起するところにこそ主眼があった。つまり、アル・ゴアが地球温暖化という問題を提起するために「不都合な真実」を製作したのと一緒だ。実際、「大いなる陰謀」もそれだけでなるほどと思わせるある種の知的興奮があることは確かなのだが、しかし比較的新しい題材である温暖化問題に較べ、既に手垢のついたイラク問題について、改めて説教めいたことを聞かされるのは人は好きじゃないのだ。しかもではどうすればという時に、自分で考えてみろみたいな終わり方をされるとなおさらだろう。

一方、舞台として見るなら、これはかなりレヴェルの高い演技であろうというのは言えると思う。メリル・ストリープ演じるジャーナリストのジャニーンは言うまでもないが、彼女をうまく懐柔しようとする新々政治家アーヴィングに扮するトム・クルーズがかなり頑張っている。こういう野心や嫌らしさをちゃんと出せるようになったのは見事。また、万年青年あるいは永遠のアメリカン・ボーイという感じが今でも嫌みでなく、プラスとして感じさせるレッドフォードには素直に感心してしまう。この3人を筆頭に、悩み多き歳頃のトッドを演じるアンドリュウ・ガーフィールド、同じ大学に通い、やがて軍に志願するアーネスト (マイケル・ピーナ) とアリアン (デレク・ルーク)、「キングダム」ではカメラの後ろ側にいたピーター・バーグ等、それなりに見所は多い。

たぶん、この作品が面白いと思えるのは、私がそうだったのだが、これをポリティカル・スリラー的なテーマとしてだけではなく、青春ものとしての見方を持てるかどうかにかかっていると思う。むろんそれだけでは弱いだろうし、将来に惑う若者といまだに指針が持てず迷走するアメリカ、なんてかけ合わして見たりすると、今度はいまだに成長しないたわけ者という声も聞こえてきそうだが、不思議とレッドフォードという万年青年の存在が、こういう視点を許している (と思う。)

ところで、私は最初、アーネスト役のピーナを、クリント・イーストウッドの「父親たちの星条旗」に出てきたアダム・ビーチと混同していた。印象が似ていることは間違いないが、それでもじっくり見ると結構違う。ピーナは今年「シューター」でわりと最近見ているし、ビーチだって今レギュラー出演中のNBCの「ロウ&オーダー: スペシャル・ヴィクティムズ・ユニット」で結構何度も見ているのに、それでも「大いなる陰謀」を見ている最中、ずっと私はピーナのことをビーチだとばかり思っていた。帰ってきてからも、私は完全にピーナをビーチだと思い込んだまま女房にそういう話をしていた。女房からチェックが入らなかったのはたぶん女房は寝ていたからかそれともやはり、彼女もカン違いしていたのか。この文章を書き出し始めてから、突然、違うと閃いたのだが、もう少しでカン違いしたまま書いて恥かくところだった。