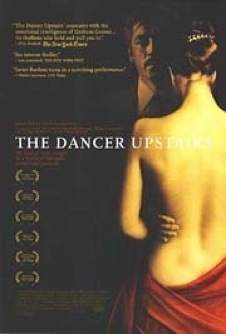

The Dancer Upstairs

ダンス・オブ・テロリスト (2003年5月)

The Dancer Upstairs

ダンス・オブ・テロリスト (2003年5月)

先週末から「マトリックス: リローデッド」が始まっているのだが、事前の注目度が他の作品と較べものにならない。もう、話題沸騰とはこのことかという感じで、あっちでも「マトリックス」、こっちでも「マトリックス」と、他の作品が霞む霞む。「X2」ですら混んでいる時に見るのが嫌さに一週待ったのに、これでは「リローデッド」はもしかしたら2週待ちか、と思いながら、こちらはジョン・マルコヴィッチが初監督に挑んだ (インディ・レヴェルの) 話題作、「ダンス・オブ・テロリスト」を見に行く。

南米のとある国、弁護士上がりの刑事である実直なアウグスティン・レハス (ハヴィエル・バルデム) は、手段を選ばないテロ行為で民衆を恐怖のどん底に陥れていたエゼキエルの正体をつかむ任務を言い渡される。しかしエゼキエルは神出鬼没で、それこそ年端も行かない子供が彼の手下となって自爆テロを行うため、アウグスティンを筆頭とするチームの捜査はいっこうに進展しなかった。それでもアウグスティンはあらゆる伝手を駆使し、エゼキエルを囲む包囲網を狭めていく‥‥

「ダンス・オブ・テロリスト」は、ニコラス・シェイクスピアの97年発表作品 (邦題「テロリストのダンス」) の映像化である。原作では英国人ジャーナリストが主人公で、そのジャーナリストが南米を旅している時にアウグスティンと出会い、彼が語る過去の話と、ジャーナリストの現在の話が交錯するという筋立てになっているらしい。映画ではその現在の部分を完全に取っ払い、アウグスティンだけを主人公としたポリティカル・スリラーとして製作されている。

映画の舞台は原作同様、南米のとある国というだけで特定されてはいないのだが、ペルーであるのはほぼ間違いないようだ。年代も特定されていないが、まあ、原作同様80年代から90年代にかけてということになろう。ということは、フジモリ政権時代もひっかかってくるわけだが、南米の腐敗ぶりというのは根が深いようで、結局誰が大統領になってもそう簡単には改善されないみたいだ。最近見た中南米映画は、「シティ・オブ・ゴッド」にしても、「ナイン・クイーンズ」にしても、「天国の口、終りの楽園」にしても、場所と時代は違っても、全部政情不安な状態が常態という世界の話で、もちろん真面目に生きている人間も多いのだろうが、あの辺では正直者は損しそうだなという気が大いにしてくる。

「ダンス・オブ・テロリスト」もそういう不安な政情を下敷きにした作品で、特に印象が似ているのは、コスタ-ガヴラスの南米を舞台とする一連の作品だ。その走りとなる73年の「戒厳令」から「ダンス・オブ・テロリスト」までは30年の距離があるわけだが、スクリーンに映る時代の空気がほとんど変わっていないような印象を受けるのが、そのまま南米という地域の事情を物語っているような気がする。

物語は、真面目な公僕としてテロリスト追及の任務に勤しむ男、アウグスティンが主人公だ。しかし、彼の妻は、アウグスティンがどんな仕事をしているかということよりも、自分の外見や地位の方をもっと気にしている。もちろん彼女なりに彼を愛してはいるが、その価値観はアウグスティンのものとは違う。しかしアウグスティンはそれでも妻を愛しているし、バレエ学校に通う娘も愛している。だが、それでも心には一抹の寂しさが漂い、夜中に電話する相手は妻ではなく、娘の通うバレエ学校の先生のヨランダ (ローラ・モランテ) だったりする。

ところで、物語はテロリストのエゼキエルを追うという筋立てになっているため、当然のことながら作品中には何度もそのテロ・シーンが出てくる。そのうちの幾つかでは、まだ年端も行かない男の子や、制服姿のティーンエイジャーの女の子がテロ行為に走る。なかなかインパクトのある映像なのだが、私は、街角の街灯に、咽喉にダイナマイトを突っ込まれたまま吊るされている犬の死骸の方が、よほど残酷だと思った。要するに、死んでも誰からも省みられることなく、何日間も雨風に晒されながら街灯からぶら下がっている動物の死体の方が、たとえ他にとるべく手段がなく、テロを強制されていようとも、最終的には自分でその手段を選んだ子供たちよりも、よりあわれに思えるのだ。あの犬たちは誰も埋葬してもくれず、そのまま朽ち果てていくしかないのだ。しかし、人々は自分たちの身を守ることに精一杯で、誰も街灯からぶら下がる犬の死体に手を出そうとはしない。テロリストに脅える国というのはそういうものなのだ。

作品はそういう残酷な描写も含め、基本的には抑制の効いた描写が淡々と展開する。ほとんど抑圧的とも言える、過度の感傷やアクションに頼らない、一貫したトーンが全編に行き届いているのだ。いかにも「ザ・シークレット・サービス (In the Line of Fire)」の暗殺者に扮したマルコヴィッチが、カメラの後ろに立って演出しているというような気分にさせられる。少なくともマルコヴィッチは、自分が何をどう撮りたいかということに対しては、絶対の自信を持っていたのだろう。

しかし英語圏外の話なのに登場人物が英語を話す作品は、おしなべて多かれ少なかれ違和感を受けるのを免れる術はなく、それは「ダンス・オブ・テロリスト」も例外ではない。この作品で特にその違和感を受けるのが主人公のアウグスティンで、彼が自分の出身地の田舎の方言を喋ると、そこだけ完全にその地方の言葉となり、字幕が入るのだが、そういう方便をとると、逆に彼が今喋っている言葉が、スペイン語ではなく英語であることの違和感が強調されてしまう。別に無理に登場人物に英語を喋らせる必要なんかないんじゃないか。まあ、全編スペイン語で喋られて、途中で方言になられても、字幕で読んでいるとその差異がわからないという点もあることはあるが。

「エビータ」のように、南米を舞台にしていても、マドンナが主演するなど、どう見ても欧米色が濃かったり、ミュージカル仕立てだったりすると、そういう言葉の問題も気にならないんだが。あるいは、南米が舞台の欧米映画と言える「愛と精霊の家」のように、登場人物が皆馴染みのある英語圏の人物だと、やはり気にならない。彼らは英語を喋って当然だからだ。しかし「ダンス・オブ・テロリスト」で主役を演じるバルデムの英語が、主要登場人物の中で最も聞き取りにくいのは問題だ。英語のネイティヴならまだ聞けるんだろうが、私のような英語のヒアリングが完全ではない人間に、あの癖のある発音は辛い。字幕にしてくれと思ってしまう。

さらに街頭のビラやプラカードなどはやはりスペイン語で、まあ、中国人が大挙して英語を喋る「ラスト・エンペラー」に較べればまだ可愛い方だとも言えるが、それでも、この映画が拡大公開で何百万人も観客を動員するようにはまったく見えず、その上この映画を見ようとする限られた観客が字幕か英語かにこだわるとも思えないのに、わざわざ英語を喋らせるというのは、やはり最終的に言語が英語かそうでないかによって、ヴィデオ化、DVD化した時の売り上げに違いが出てくるからか。それともスペイン語を喋られると、監督のマルコヴィッチが俳優が何言ってるかわからなくて往生するという技術的な要請だったのか。

私は、言葉の響きというのも作品の印象を決定する大きな要素だと思っているので、せっかく外国ロケしているのに、その国の言葉が使われないともったいないなあと思う方だ。違和感も受けるし。しかし、先週末、たまたまCBSのTVミニシリーズ「ヒットラー (Hitler)」を見ていたら、当然のようにロバート・カーライル演じるヒットラーも英語を喋っている。わざわざドイツ語訛りの英語を喋るわけだが、ふと気づくと、私は当然のようにその設定を受け入れて見ていた。アメリカに住んでいると、地理的にはヨーロッパよりも近い南米の方を、より遠い国として感じるようになる。

今公開されているとはいえ、「ダンス・オブ・テロリスト」は、アメリカでは、昨年、サンダンス映画祭でプレミア上映された作品だ。それから1年以上も配給の話がつかなかったわけで、少なくとも南米ではスターであるはずのバルデムを主演に起用し、マルコヴィッチの初監督作という話題性や原作の知名度を考えると、ちょっと時が経ちすぎる。評もそれほど悪いわけじゃないのだ。最近中南米産でアメリカでも公開される映画が増えてきた印象があるが、やはりまだまだだな。とはいえ、サンダンスで評判になっても、結局劇場公開されなかった「スリーピー・タイム・ギャル」のような例もあるから、まだ公開されるだけましか。