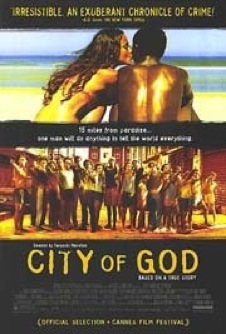

City of God (Cidade de Deus)

シティ・オブ・ゴッド (2003年3月)

City of God (Cidade de Deus)

シティ・オブ・ゴッド (2003年3月)

近年、徐々にではあるが、これまではほとんど目にすることのなかった中南米の映画を目にする機会が増えている。メキシコのアルフォンソ・クアロンは既に国境を越え、ハリウッド若手を代表する監督になっているし、昨年公開されたアルゼンチン映画の「ナイン・クイーンズ」なんてのもあった。ハリウッド映画を最上とし、字幕つきの映画が敬遠されやすい土壌はいまだに根強いが、アメリカ映画だけには飽き足らなくなった映画好きも少なからず存在する。

特に中南米映画がアメリカに進出してきた背景には、スペイン語を母国語とするスパニッシュがアメリカで発言権を持つようになってきたことが大きい。それと比例するように、ペドロ・アルモドヴァルやアレハンドロ・アメナバールなんてスペインの監督も知られるようになってきた。まあ、「シティ・オブ・ゴッド」はブラジル映画であり、基本的にはポルトガル語であるが。

1960年代。リオデジャネイロ郊外の「シティ・オブ・ゴッド」は、その名称とは裏腹に若いギャングが支配する無法の町だった。まだ幼い者も拳銃を持ち、やるかやられるかの環境の中で暮らしていた。ロケットの兄もそういう無法のギャングの一人で、好き勝手に暴れ回った挙げ句、結局殺されてしまう。成長したロケット (アレクサンドル・ロドリゲス) は写真家になりたいと思っていた。その一方で、町で力を持つリル・ディス (レアンドロ・フィルミノ・ダ・オラ) とベニー (フェリペ・ハーゲンセン) が取り仕切るギャング集団と、ノックアウト・ネッド (スー・ホーゲイ) が仕切るギャングの対立抗争も段々深まっていった‥‥

底辺に住む者がもがくという設定はこれまでにもあった設定だし、別に珍しくもないのだが、やはりどちらかというとそれほど生活が豊かではない中南米産の映画には、特にそれが多い。「アモーレス・ぺロス」もそうだったし、最近のブラジル映画というと即座に思い出す「セントラル・ステーション」もそうだ。実はそれ以前になると、私の知っているブラジル映画というといきなり「黒いオルフェ」になってしまうのだが、やはり少なくとも物質面では豊かとは言い難い現実があった。

「シティ・オブ・ゴッド」も「オルフェ」と同じリオデジャネイロ界隈を舞台とし、比較的描かれている時代も近いということもあって、内容はともかく、視覚的な第一印象は非常によく似ている (もちろん「オルフェ」の記憶は既にかなりぼやけているけれど)。「シティ・オブ・ゴッド」は、「オルフェ」よりもっと下層階級の人々を描いてはいるけれども、人々が踊りだすと、まるで同じような肌触りになってしまう。いくらなんでも「シティ・オブ・ゴッド」が製作されたのは今現在だというのに、まるで本当に「オルフェ」と同じ時代に製作されたかのような感触がある。

そういう印象を受ける最大の理由は、スクリーンに映る登場人物の体型が、昔も今もほとんど変わらないということが最も大きいと思う。これは特に男性に言えるが、まず太っている奴がいない。太ってない人間をキャスティングしたというよりも、太っている人間が現地にいなかったという気配が濃厚なのだ。エキストラですらデブを見つけるのは難しい。もちろんその理由には貧困ということも一部にはあるだろうが、それでもドラッグを売りさばいている奴等は、たんまり金を持っている。しかしそれでも彼らはまず太らない。さらにスラム然とした背景も、何が21世紀かという感じで、つまり「シティ・オブ・ゴッド」は、製作された時代をあまり感じさせない。というか、実際に70年代くらいに製作された映画を今見せられているような気になる。つまり、過去を回顧しているというのではなく、その時に撮られた当時のリオをを見ているような錯覚に陥る。ブラジルに進化や変貌という言葉はないのか。

私の知人にリオ近郊からアメリカに移住してきた男がいる。父が中国人、母が日本人で、ブラジル国籍でポルトガル語が母国語だ。彼が言うには、ブラジルの治安はどんどん悪くなっていく一方で、これ以上あの国にいてもしょうがないということで、親も一緒にニューヨークに移ってきたそうだ。ニューヨークとは別の意味で血が入り乱れているブラジルでも人種差別はやはりあり、そこで生まれ育ち、危険なところや立ち居振る舞いの仕方を知っている彼でも、アジア系の顔立ちということで (つまり金目のものを持っているだろうと思われがちで)、結構狙われやすいらしい。特にカーニヴァルの時期のリオなんかは、日本人が一人で歩くのは襲ってくださいというようなもので、危険極まりないということだ。

「シティ・オブ・ゴッド」は無法の町を描く話であるが、当然のことながら無法の町には無法の町の秩序があり、最も力を持つギャングがそこを仕切っている。ギャングというと最近の映画で思い出すのはスコセッシの「ギャング・オブ・ニューヨーク」で、19世紀末のロウアー・マンハッタンも、ギャングが取り仕切る無法の町だった。とはいえ「シティ・オブ・ゴッド」と「ギャング・オブ・ニューヨーク」の間には、大きな隔たりがある。まず、「ゴッド」では、ほとんどのギャングは若いうちに殺されてしまうので、基本的にギャングたちの年齢層は低い。下は7、8歳から、上は行って30止まりだ。おかげでリル・ディスと対立するノックアウト・ネッドがスクリーンに現れると、すごく老けたギャングに見える。

「ニューヨーク」でダニエル・デイ-ルイスが演じたような長老的なギャングなぞ、「ゴッド」では存在する余地がない。そういう歳になるまでに皆死んじゃうからだ。そのため、「ニューヨーク」で一つのテーマとなっていた、古いギャングと擡頭してくる若いギャングとの間のオイディプス的な確執は、「ゴッド」ではほとんど生まれない。そうではなく、今現在の誘惑に抗しきれないオルフェウスになってしまうのだ。ほとほと現世がすべての国という感じである。もちろんだからこそ、この一瞬を徹底して生きる生命感も強烈になるのだが。さて、アリがいいか、キリギリスがいいか、迷うところだ。