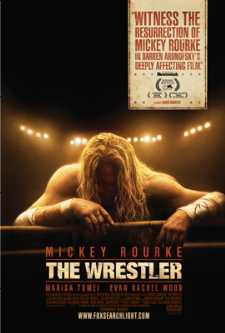

The Wrestler

ザ・レスラー (2009年1月)

The Wrestler

ザ・レスラー (2009年1月)

既に全盛期を過ぎたプロレスラーのランディ (ミッキー・ローク) は、リングに上がる仕事も往時ほどはなく、ほとんどその日暮らしのような生活をしていた。行きつけのストリップ・クラブの馴染みのキャシディ (マリッサ・トーメイ) がガール・フレンドのような存在だったが、プライヴェイトでつき合っている人間といえば彼女くらいだった。ランディには娘が一人いたが、そのステファニー (エヴァン・レイチェル・ウッド) とは長らく疎遠の状態が続いていた。キャリアも終わりに近づいたことを薄々感づいているランディはなんとかしてステファニーとまた緊密な親子関係をとり戻したいと思っており、キャシディもそれを後押しするが‥‥

___________________________________________________________

「ザ・レスラー」主演のミッキー・ロークのカムバックは、2008年映画界のかなりホットな話題だったと言えよう。ミッキー・ローク? 誰、それ? という反応の方がもはや一般的となってしまった現在、かつてのロークの人気振りや、ハリウッドで最もセクシーなスターとして君臨していたという過去を語れば語るほど虚しくなることを免れなかった。

それが一度若手スターとしてもてはやされてから一時干され、復活したと思われてからまた表舞台から消え、本当に、もう思い出すこともなくなって久しくなってからいきなりまた再々度復活してきた、それも昔のキャリアから見ればほとんど月とスッポンの製作費であろうインディ映画の、零落したプロレスラーとして身体を作って出直してきたロークは、もうほとんど映画を見る前から涙なしでは見られないエモーショナルな感興を呼び起こした。

実際私だけでなく、ハリウッドを筆頭にアメリカの一般的映画ファンの誰もが私と同様の感懐を抱いたようだ。だいたい、我が身を役柄に投影するというのは俳優の誰もが経験していることと思うが、しかし、よりにもよってプロレスラーだ。落ち目となって今ではプロレスだけでは食って行けず、透明のプラスティックのキャップを被ってスーパーマーケットの惣菜売り場でハムやサラダを切り売りしている。やりたくはなかったがそれしか空いているポジションがなかったのだ。

そういう境遇が、現実のロークの現在とダブる。「レスラー」公開に際しては、当然プロモーションでロークが深夜トークを筆頭に様々なトーク/ヴァラエティ・ョウでゲストとして登場したわけだが、私がたまたま見ていたデイヴィッド・レターマンがホストの「レイト・ショウ」にも出ていた。最初にレターマンがミッキー・ロークといって紹介していなければまずわからなかったに違いない変わりようで、どこから見ても受ける印象は売春婦のポン引き以外の何ものでもない。これ、本当にロークか。

肌はぼろぼろ、服はきんきらで、ブロンドの長髪、光り物のアクセサリー、とどめは口を開けた時に前歯にのぞく金銀歯で、このちんぴら度はただ者ではないというくらいうさん臭い空気を発していた。本気で、これ、何と目眩がしたくらいだ。インタヴュウが始まると、本当に干されて仕事がなくなってどこぞのマッサージ・パーラーで雑用の小間使いのような仕事をやっていたと正直に話しているのを聞いて、また唖然とする。本当にそこから復活してきたのか。

正直言って、「レスラー」という映画自体には事前にはまったく惹かれていなかった。元々プロレス自体、ガキの頃はともかく今ではまったく見ていない。ショウ・アップされたプロレスのデキ・レースがあまり好きではないし、かといってアルティメット系のようなガチンコ勝負は血なまぐさ過ぎて痛そうで見ていられない。自然最近は格闘技系は見なくなった。今でもたまに見るボクシングは、やはり格闘技というよりはスポーツという印象が強いから見ていられるのだと思う。

いずれにしても、そういうわけでロークが復活したと話題の「レスラー」も、それがたとえアカデミー賞にノミネートされるかもと話題で、ローク、頑張ってんだなあと思いはしても、本気で見ようと考えていたわけではなかった。「レイト・ショウ」を見るまでは。

百聞は一見に如かずとはよく言ったもので、それまでいくらローク復活とかロークが頑張ったとかの話題を耳にしても、それ以上何か感懐を抱くわけではなかった。しかしかつてとは月とスッポンの今の境遇を、一見ポン引きの外見で恬淡と話すロークには、修羅場を乗り越えた者だけが持つ無欲さ、悟りみたいなものが感じとれ、逆に目が離せなかった。この時の「レイト・ショウ」は私は女房と一緒に見ていたのだが、私以上に格闘技を見ない、というか嫌いな女房が、今のロークに衝撃を受け、私と目が合うと、プロレスは嫌いだけど、これは見るっきゃないね、と言った。まったく同感だ。

ローク演じる主人公のランディは、かつて一世を風靡した人気レスラーだったが、それも過去のことで、今ではたまさか回って来るどさ回りのような仕事で糊口を凌いでおり、ほとんど近くのスーパーマーケットの商品の積み降ろしが本業のような案配だった。そんなランディに最後の一花を咲かせるまたとない話が持ち上がる。かつてのライヴァル・レスラーとの因縁に決着を付ける一大イヴェント・マッチの企画が実現に向けて動き出したのだ。

しかし心臓発作によって倒れ、医者からはプロレスなどもってのほかと釘を刺されたランディは、新しい人生について考えることを余儀なくされる。ガール・フレンド的存在のストリッパーのキャシディとのこともあれば、長らく疎遠だった娘のステファニーのこともあった。しかしやはり相変わらず人付き合いに関してはプロレスとは違っていつまでもアマチュアのままのランディは、どうしてもその関係を長続きさせることができないのだった‥‥

もう、プロレス以外何をやらせてもどこかで必ずぼろを出してしまい、うまく行かないランディとロークがダブるダブる。私は通常、映画を見る時はその他の映画との関連性をなんとなく連想することはあっても、特に出演している俳優や製作者の私生活をあまり意識することはない。どうしても自然に連想してしまうことも時にはあるが、しかしむしろ関係者の私生活を連想するのは映画鑑賞の妨げになると感じる方なので、事前に多くの情報を集め過ぎるのはだいたい意識して避ける。

しかし「レスラー」に関しては、あまりにも映画の中の主人公ランディと、彼を演じるロークの境遇が似過ぎているために、ランディとロークを被らせないで見るということができない。そして「レスラー」は、そのことがマイナスではなく、相乗効果によっていっそう作品に感情移入させることに成功しているという希有な作品になっている。もちろん作り手も最初から当然そのことを考えて製作しているだろうが、しかし通常はそういうのは意識して作っても成功するとは限らない。自己中心、自己憐憫に堕してしまうのがオチだろう。それなのに「レスラー」はそのことを成功させてしまった。最後はランディに対して感動しているのかロークに対して涙しているのか自分でもわからなくなる。

共演はマリッサ・トーメイで、一年前の「その土曜日、7時58分 (Before the Devil Knows You're Dead)」でもそうだったが、成熟した女性の色気を出させるとうまい。というか、どうしても彼女を脱がせたいというのは、彼女にそういう色気を感じる者が多いことの証明だろう。 私も一時期のシャロン・ストーンのようないわゆる均整のとれたヌードより、トーメイの裸の方により色気を感じる。ロークと並んでアカデミー賞ノミネートも納得だ。また、若手では実力派として注目されているエヴァン・レイチェル・ウッドがランディの娘ステファニーに扮している。

演出はダーレン・アロノフスキーで、2年前の「ファウンテン」では自分のやりたいようにやり過ぎて何がなんだかよくわからないものを撮って失敗した反動か、今回はファンタジー色の強かった「ファウンテン」とは180°正反対の特撮のまるで入らない、地を這うように生きている者たちを地に足をつけて撮っている。しかしその飛べない主人公ランディの得意技が空中殺法なのだった。やっぱりこの映画、泣けてしまう。