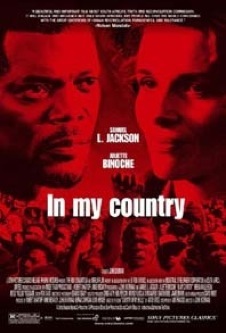

1995年南アフリカ。アパルトヘイトが終わりを告げ、支配する側だった白人が黒人に対して行っていた残虐の限りが明るみに出る。マンデラ政権下でツツ司教を代表とする真実和解委員会 (TRC) は、残虐を受けた側、行った側の両方から話を聞き、真実を記録すると共に被害者側の痛みを共有し、真実を語った白人には恩赦を与えていた。白人の南アフリカ人ジャーナリストであるアナ (ジュリエット・ビノシュ) はTRCの活動を追ってラジオ放送を続けながら、ワシントン・ポストの特派員であるラングストン (サミュエル・L・ジャクソン) と出会う。TRCに疑問を持っていたラングストンとヒューマニストであるアナはお互いに反目しつつも、惹かれあうものを感じていた‥‥

__________________________________________________________________

1990年代中盤、アフリカでは米軍のソマリア侵攻があり、ルワンダの大量虐殺があり、そしてアパルトヘイト以降の南アの真実和解委員会 (Truth and Reconciliation Commission: TRC) の活動があった。もちろんそれ以外にもコンゴやらウガンダやらで大小を問わず差別や虐殺や小競り合いが続いており、アフリカは火種だらけだった。上記の事件も、アメリカが介入したり本になったり映画化されたりしたから人々の知るところになったが、探せばまだまだ問題は山積みなんだろう。

その中でもアパルトヘイト後の南アのTRCが特殊なのは、堂々と人種差別をしていたアパルトヘイトという問題に、告解と恩赦というカソリック的な方法論で対処したところにある。アパルトヘイトというあまりにも根深く歴史のある問題に対し、一概に誰の責任を問えばいいかなんてことには誰も答えられない。そのため、迫害を行った白人一人一人が真実を告白し、罪を悔い改め、それを記録することで、代わりに罪を帳消しにする恩赦を与えるという方法がとられた。

大きな罪の所在が明らかにならず、小さな罪は帳消しになるというこの方策がどちらかというと消極的な次善の策という印象を与えるのは否めないが、しかし、さりとて他にどうすればいいのか。少なくともTRCはその活動によって多くの人々に心の平安と拠り所を与えることに貢献した。「イン・マイ・カントリー」はそのTRC活動を背景に、黒人と白人の二人のジャーナリスト主人公の葛藤と交流を描く。

南アで生まれた白人ジャーナリストのアナ (ビノシュ) は、支配する立場にいながら博愛/人道主義であり、その立場からTRCの活動を追いながらラジオ放送を行っている。一方、ワシントン・ポストから派遣されてきた黒人ジャーナリストのラングストン (ジャクソン) は、建て前上は皆平等だが、事実はそうじゃないことを思い知らされているアメリカから来ただけに、逆にTRCの活動に懐疑的で、真実と和解という理想にいったいどれだけの価値があるのか疑っている。こういう二人が行動を共にするわけだから衝突は避けられないが、同時に二人はお互いに惹かれあってもいくのだった‥‥

ビノシュは元々そういう博愛主義者的な印象があり、実際、これまでにも同様の役を数多く演じている。ここでもそういう役が違和感なく収まっているが、こういう役を嫌みなく演じられる俳優というのは、実はそれほど多くはないだろう。実は今のビノシュを見ると、私はイングリッド・バーグマンを想起して仕方がない。一方、ジャクソンの方は、アメリカで製作された作品では、まあヒューマン系にもわりと出ているが、それでもアクションが主体という印象が強い。それがヨーロッパで製作された作品に出ると、「レッド・バイオリン」やこの作品のようにかなり知的な役柄で起用される。どうやら彼はヨーロッパ人から見ると、かなりインテリに映るようだ。

「イン・マイ・カントリー」は、先頃公開され、同様にアフリカを舞台としている「ホテル・ルワンダ」同様のヒューマニズム溢れる作品である。主人公が事件の真っ只中にいる「ルワンダ」と、事後の話である「カントリー」という違いはあるが、後者の場合でも主人公は目撃者/体験者の口を通じて事件を再体験させられるのであり、事件そのものから受ける影響という点では大差ないと言える。とはいえ「カントリー」の方が「ルワンダ」に較べよりセンチメンタルという印象が強いのは、簡単に被害者に感情移入しやすいビノシュという存在のせいが大きい。それとバランスをとるためにジャクソンを持ってきているのだが、それでもやはり時にセンチメンタルすぎると感じるのは、たぶん監督のブアマンもビノシュ的な気持ちで演出しているからという気がする。

実際、特にTRCの公聴会で、過去に被害者が受けた暴行を述べたり、逆に加害者側の白人が自分の非道を述べて許しを乞いたり責任逃れをするというシーンは何度も作品中に登場するのだが、その演出はかなり情に流されているという印象を受ける。「ルワンダ」に較べてこの作品の評価がかなり割れているのは、その辺の抑え方に対する反応の差と言ってしまってもいいだろう。要するにそのセンチメンタリズムが肌に合うかどうかなのだ。

私としてはそういうシーンだからこそもっと冷静に撮ってもらいたいと思うのだが、とはいえそういう意識で撮っているからこそ効果的と思われるシーンもあるのも事実で、特にそういった公聴裁判の一つで被害者が受けた暴行の描写を聞いた後、やり切れなくなって外でバスを待ちながら、気を落ち着かせようとアナのアシスタントのドゥミが火をつけた煙草を横からアナが奪い、しょうがないなと取り出した次の煙草を横からラングストンが奪い、また次の煙草を取り出して3人が並んで煙草を吸うシーンがやたらと印象に残っているのは、私が今、煙草をやめようと消極的な努力をしているせいなのかもしれない。それにしてもブアマンってこんなにセンチメンタルな監督だったっけ?

この作品、原作があり、ヨーロッパではアントジー・クロッグ著のオリジナル・タイトルである「カントリー・オブ・マイ・スカル (Country of My Skull)」のタイトルで公開されているようだ。原作自体はアメリカでもこのオリジナル・タイトルで発売されていることもあり、アメリカ公開に際してわざわざタイトルが改められた理由はよくわからない。たぶん今のアメリカでこのタイトルで公開すると、単純に客が「スカル (骸骨)」という単語からホラー映画を短絡して連想してしまうことを怖れたからではないかと邪推しているのだが。ま、「イン・マイ・カントリー」の方が問題はないという気は確かにする。

こういうちょっとしたマーケティング・アイディアにもかかわらず、「イン・マイ・カントリー」は興行的に言って、それほど成功しているとは言い難い。その最も大きな理由としては、既に「ホテル・ルワンダ」が先に公開していることが大きいだろう。主題は同じというわけではないのだが、アメリカから見てほとんど同じ場所を舞台とした人道的作品となると、似たような印象を与えるのは避けがたい。そうなると、人は先に公開している作品の方を見るだろう。さらに、純粋にハリウッド作品ではない「カントリー」は、「ルワンダ」に較べると、宣伝配給の規模も微々たるものだった。アメリカ公開では黒人を中心にもっと話題になるかと思ったんだが、そうでもなかった。アフリカン・アメリカンといっても出自は色々だろうし、北の方のアフリカと南アフリカでは人の意識はまったく違うだろうしなあ。