アニー・リーボヴィッツ: ライフ・スルー・ア・レンズ

放送局: PBS

プレミア放送日: 1/3/2007 (Wed) 21:00-22:30

製作: アディロンダック・ピクチュアズ、ラノア・プロダクションズ

監督: バーバラ・リーボヴィッツ

ホワット・リメインズ: ザ・ライフ・アンド・ワーク・オブ・サリー・マン

放送局: シネマックス

プレミア放送日: 1/31/2007 (Wed) 19:00-20:30

製作: カクタス・スリー

製作/監督: スティーヴン・カンター

内容: アメリカを代表する二人の女性写真家、アニー・リーボヴィッツとサリー・マンをとらえたドキュメンタリー。

______________________________________________________________

たまたまの偶然なんだろうが、昨年暮れから今年頭にかけて、アメリカ人女性写真家をテーマにした映画やドキュメンタリー番組の公開、放送が相次いだ。ニコール・キッドマンがダイアン・アーバスに扮した映画作品の「毛皮のエロス (Fur)」、アニー・リーボヴィッツをとらえたドキュメンタリー「アニー・リーボヴィッツ」、サリー・マンをとらえたドキュメンタリー「ホワット・リメインズ」の3本である。アメリカを代表する女性写真家3人の揃い踏みである、これは全部見るっきゃないなと思っていた。

とはいえキッドマン主演の「毛皮のエロス」は批評家から総すかんを食ってしまい、マンハッタンでの単館公開すら人が入らず、早々にぽしゃった。それでも私はうちの近くにきたら見るつもりでいたんだが、マンハッタンですら人が来ないものを、クイーンズのうちの近くの劇場で公開されるわけもなく、作品はほとんど翌週には姿を消していた。地元出身の写真家であるアーバスのドキュドラマにこれだけ人が入らないのだ、あとの地域は推して知るべしだろう。キッドマンは「めぐりあう時間たち」に続いて実録ものでこれぞというのを演じたかったのだろうが、どうやら失敗したようだ。

それでTVで放送された「アニー・リーボヴィッツ」と「ホワット・リメインズ」の方だけ見た。ファッション・フォトグラファーとしては、たぶん現在、世界で最も著名な写真家と言って差し支えないだろうリーボヴィッツと、知名度ではリーボヴィッツに劣るかもしれないが、それでもたぶん彼女の名前を知らなくても、彼女の撮った写真は誰でもどこかで見たことがあるに違いないマンという二人の組み合わせは、それでも充分にそそるものがある。

リーボヴィッツの名前は、現在では月刊誌のヴァニティ・フェア、特に春先に毎年同誌が企画するハリウッド特集と切っても切り離せない。実は私も、リーボヴィッツが撮ったハリウッド・スターの写真が軒を連ねる、この特集号だけは毎年欠かさず買っていた。

ただしこの号は売れるため色々な企業が挙って広告を出すので、普段と較べて厚みも倍になり、あっという間に本棚の幅をとる。そのため、本来なら永久保存版であるはずのこれらのコレクションも、うちの女房から読み返さないなら捨ててと冷たく言われるようになってしまったため、ここ数年は書店やニューズ・スタンドでぱらぱらと立ち読みするだけで買ってない。厚い雑誌というのは場所をとることは事実なのだ。

とはいえリーボヴィッツの名が知られ始めたのは、ヴァニティ・フェアではなく、音楽/カルチャー系雑誌のローリング・ストーンの功績によるところが大きい。1970年代、リーボヴィッツが撮ったジョン・レノン、ローリング・ストーンズ、パティ・スミス、ボブ・ディランといったアーティストの写真は、次々とローリング・ストーンの表紙を飾った。なかでもストーンズのワールド・ツアーに追随して撮った写真はよく知られている。

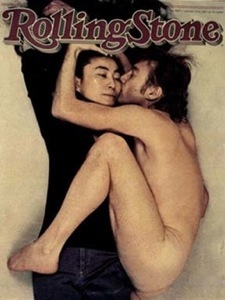

そしてリーボヴィッツの名を不動のものにしたのが、1980年、新アルバム「ダブル・ファンタジー」を発表したばかりのジョン・レノンが、裸になってヨーコ・オノに抱きついているという構図の一枚の写真である。写真そのものが持つインパクトもそうなら、この写真を撮った数時間後に当のレノンがマンハッタンの自宅前で射殺されるという伝説のおまけまでついたため、この写真は、たぶん現在40歳以上のほとんどの人間にとって、80年代を代表する一枚として記憶に残っていることだろう。

因みにローリング・ストーンの表紙となったこの写真は、2005年に米雑誌協会によって過去40年間で最上の雑誌カヴァーとして選定されている。一方、「ダブル・ファンタジー」で、レノンとオノがキスしているこれまた印象的なカヴァーの写真を撮ったのは篠山紀信である。よくも悪くも世界で最も有名な日本人がヨーコ・オノであることは紛れもない事実であり、リーボヴィッツと篠山の写真が、そのことに少なからず貢献していることもまた間違いない。

その後リーボヴィッツは活動の場をヴァニティ・フェアに移し、時にセンセーショナルな、時に奇抜なアイディアで、特にセレブリティを題材に写真を撮り続ける。真っ白なミルクが注がれたバスタブの中から顔を出すウーピ・ゴールドバーグや、妊娠中のデミ・ムーアのヌード等の、話題性のある写真を発表し続けた。最近ではトム・クルーズとケイティ・ホームズの愛娘スリが初めて人々の前に姿を現したのも、リーボヴィッツの撮った写真によってである。

番組は、そのリーボヴィッツの仕事を回顧するという体裁をとっており、ローリング・ストーンで当時まだ無名のリーボヴィッツを抜擢した編集者から始まり、これまでにリーボヴィッツが撮ってきた綺羅星の如く輝くセレブリティ、ハリウッド・スターたち、例えばアーノルド・シュワルツネッガーやウーピ・ゴールドバーグ、ヒラリー・クリントン、ベット・ミドラー、ミハエル・バリシニコフ、ヨーコ・オノといった面々にもインタヴュウしている。最近の仕事では、「マリー・アントワネット」が公開 (してぽしゃった) ばかりの、アントワネットに扮したカースティン・ダンストを撮影中のリーボヴィッツの仕事振りまでが収められている。

番組で特に強調されているわけではないが、リーボヴィッツはゲイであり、パートナー兼メンターは、かの「写真論」のスーザン・ソンタグだった。「写真論」は写真を志すものなら誰でも読んでいるバイブルのような本であるが、それはリーボヴィッツにとっても変わりなかった。とはいえ彼女がソンタグに会ったのは1989年と、既にリーボヴィッツの名声が確立してだいぶ経ってからである。1933年生まれのソンタグに至っては、その時既に56歳だった。当時新作の「AIDSとその暗喩」の出版時に著者近影を撮影するためにソンタグに会ったリーボヴィッツは、長年の崇拝の対象である人間を目の前にして、ちゃんとしゃべることができるか心配で服の下に汗をかきまくっていた。ソンタグは既に世界の第一人者であるリーボヴィッツに向かって、あんたはいい写真家だがまだもっとよくなれるとコメントしたという。

その後二人は近しい間柄になるが、それでも近いところに住んではいても共同生活をしていたわけではなく、恋人同士であると共に師弟関係という結びつきも強かったようだ。リーボヴィッツが二人は恋人同士であったと認めたのは、ソンタグが2004年の暮れに死去して後のことである。リーボヴィッツには3人の子がいるが、最初の子は彼女が52歳の時の子である。その内情は身近な者以外知らないが、既にその時ソンタグとの関係は始まっており、というか、ソンタグのアドヴァイスによって彼女は人工授精したものと考えられる。あとの二人は双子で、代理母の元で出産された。

一方、写真家としては、華々しく活躍し世界的に著名なリーボヴィッツに較べると、サリー・マンは市井の誰でもが知っているというほどの知名度はなかろう。とはいえ、少しでも写真に興味を持ったことがある者にとっては、マンの訴求力はリーボヴィッツに勝るとも劣らぬものがあるはずだ。

そのマンをとらえた「ホワット・リメインズ」は実は前作があり、そのそもそもの発端となった30分の「血の絆: サリー・マン (Blood Ties: The Life and Work of Sally Mann)」は、1992年のアカデミー賞短編ドキュメンタリー部門にノミネートされている。この作品も今回同様スティーヴン・カンターが監督している。

マンの初期の作品は子供、特に自分の子供を対象にしたものが多く、まだ幼い二人の娘と一人の息子の、そのほとんどが全裸か薄衣というマンの写真は、芸術か猥褻かはたまた児童虐待かとして多くの論議を醸した。この手の系譜には古くはチャールズ・ラトウィッジ・ドジソン、すなわちルイス・キャロルから今でも健在のデイヴィッド・ハミルトンのような御大まで大勢の写真家がいるが、だいたいにおいてそれらの場合、紗をかけたような淡いタッチの、メルヘンのような絵に特徴があった。つまり、それらの写真においては、少女は偶像として崇められていたと言える。

マンの場合、そこに彼女と被写体と間の緊密な関係からにじみ出てくるようなリアリティがあるのが特色で、そのためマンがとらえた少女たちは、イメージとしての少女ではなく、まず一人の個として存在している。そこには少女たちの持つ独自の個性、ものの考え方、反応が定着されており、距離を置いた偶像として崇め奉られるのではなく、一人の人間として関係することを要求する。マンの写真は、だからたとえそこに写されているものが子供であろうとも、彼彼女らがもし服を脱いでいたとしたら、イノセンスではなくセックスの方を連想させた。

マンの写真が猥褻だと弾劾される理由はなきにしもあらずなのであって、たとえその対象が子供であろうとも、マンの撮る写真は、ルイス・キャロルやデイヴィッド・ハミルトンではなく、むしろ荒木経惟に近い。キャロルやハミルトンが対象に向ける目は、可愛いものを鑑賞し慈しむという鑑賞者の視点だが、マンや荒木はまず対象に人格を認め、愛情を注ぐことから写真を撮るという行為が始まっている。彼らがよくヌードを撮るのは、人の殻を覆っているものをとり除き、その人の本質に近づきたいという欲求の現われだろう。実際、マンは自分が最もよく知っているものを撮っていると言明している。子供のヌードを撮りたいのではなくて、その子を撮りたいからヌードになるのだ。

これらの写真は大きな話題とそして子供を持つ親からの反発を引き起こし、騒ぎに振り回されたマンは、一時子供たちを撮ることから離れ、風景写真を撮るようになる。自分の子供たちが大きくなって、マンが考えているイメージにそぐわなくなってきたという理由もあろう。いずれにしても、マンはそれまでの経歴だけでも充分写真史に名を残したろうが、彼女の名が再度注目されたのは、近年彼女が撮っている新たなプロジェクトが、子供のヌード写真に輪をかけて物議を醸したからだ。彼女が新たに興味を持ったのは子供が象徴する成長や生や性ではなく、さらにその先に進んだもの、子供が成長し、さらに年老いたその先にあるもの、つまり死、命の崩壊と、その後の魂の入れ物としての身体が腐敗していくプロセスだった。

そのきっかけは、2000年に武装した犯罪者が警察に追われた挙げ句マンの家の敷地内に入り、そこで自殺を図ったことにあったという。詳しい事情は知らないが、そこでマンが死んだ男を目にしたのは間違いなく、以来彼女は死にとり憑かれる。マンは自分の飼い犬の死体や骨を撮り、テネシーの解剖医学施設で、屋外で腐敗していく死体を撮った。時間をかけて執拗に撮った。マンはそれを美しいという。子供のヌードを撮った時は芸術か猥褻かと糾弾され、今度はまた芸術かそれともいったいこれはなんだとあるところではクソミソに言われたりしているわけだが、肯定的にせよ否定的にせよ、こういう強力な反応を見る者に引き起こすという点では、現代写真家でマンの右に出る者はいないだろう。

マンはその後、ニューヨークで予定していた展覧会がぽしゃり (たぶんなんらかの圧力がかかったのだろう)、最終的にワシントンDCで個展を無事成功させた後、大きな仕事のストレスとプレッシャーから解放されたためだろう、一種のバーン・アウト状態になる。そこからほとんどリハビリのためにまた写真を撮り出したマンが新しく撮り始めたのは、やはり人、今度は年齢や性別にこだわらない多種多様な人々の顔のクロース・アップ写真だった。マンは露光に時間がかかる大型の写真機を用い、被写体に5分間動くなと宣言して写真を撮り始める。ほとんど写真というよりも絵を描いている感覚に近い。

最後、マンはそうやって自分自身カメラの前に立ち、5分間動かずに自分の写真を撮る。そうやって何もせず、ただじっと立っているうちに、表情はほとんど動かないのに、様々な来し方行く末の思いが頭の中を去来しているだろうということが、その目と微妙な表情を見ているだけでよくわかる。彼女は人生に一つの区切りをつけたのだ。これからマンがどこへ向かうのか、それはマン自身もまだわからない。露光を終えて晴れ晴れと番組クルーのヴィデオカメラの前に立つマンの表情は、これまでにマンが撮ってきたどの写真と較べても遜色のない一皮剥けた笑顔であった。だいたい、腕のいい映画監督というのは癖のあるいい顔をしているものだが、それはカメラマンでも同じらしい。対象と真摯に向き合う姿勢が、自分の顔に歴史と矜持を与えるんだろう、なんて思わせてくれる。