The Hours

めぐりあう時間たち (2003年2月)

The Hours

めぐりあう時間たち (2003年2月)

またもや大雪である。この冬のニューヨークはやたらとよく雪が降るが、今回のはでかい。なんでも観測史上4番目の大雪だそうで、今回だけで1フィート (30cm) 以上、ところによっては2フィートも積もり、既に今冬の積雪量は平年の年間の全積雪量の平均を上回ったと聞いた。私は基本的に雨とか雪とかが好きなのでそれはそれで全然構わないが、路上駐車 (もちろんNYでは合法だ) の我々の車が埋もれてしまってほとんど見えない。これ、雪かきするの俺なんだよなあ。

とまれ、というわけでいくら四駆といえどもこの雪の中を遠出するのも億劫なので、今回は歩いていける近場の映画館でやっている作品で間に合わせることにする。それだって、たった200m先にある劇場に行くのですら、この雪では一苦労だ。いや、おとといの戦争反対デモとこの天気がかち合わなくてよかった。でも、もしかしたら逆にこういう天気で何十万人もの人間が集まってデモした方が効果的だったかもしれない。まあいい、というわけで今回は防寒具に身を包み、「めぐりあう時間たち」を見に行く。

そしたら、うちのアパートからたった2ブロックのその映画館の前に消防車が鈴なりになっている。なんと火事になってしまったようで、遠くから覗いてみると場内は水浸しで、入り口から水が溢れ、本日休業の貼り紙が。しかし、この積雪では、車を駆って他の映画館に行くなんてのもままならない。なんてこった、せっかくのプレジデンツ・デイの3連休を、映画を一本も見ずに終えることになってしまった。見たい作品はいっぱいあったのに。‥‥というわけで、その翌週、結局仕切り直しで改めて「めぐりあう時間たち」を見に行ってきたのであった。

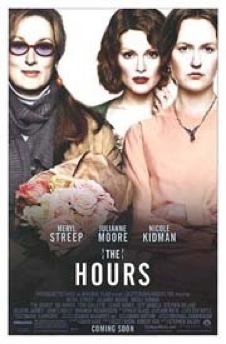

1941年、イギリス。自分の人生と作家という職業、夫に対する罪の意識等に悩まされていたヴァージニア・ウルフ (ニコール・キッドマン) は、2度の自殺未遂があるなど神経衰弱気味で、ロンドン郊外に引きこもりながら著作を続けていた。1951年ロサンジェルス。ローラ・ブラウン (ジュリアン・ムーア) はものわかりのいい夫、可愛い息子、そして第2子をおなかに宿し、一見、何の不自由もない幸せな生活を送っていた。しかし彼女もまた、人生に対して生き甲斐を失っていた。2000年ニューヨーク。編集者のクラリッサ・ヴォーン (メリル・ストリープ) は、かつて一緒に青春時代を過ごし、今はエイズで余命幾ばくもないリチャード (エド・ハリス) のために、パーティを開くことを思いつく‥‥

キッドマンがヴァージニア・ウルフを演じるということ、異なる時代の3人の女性を描くということ、それと評判がいいということ以外は前知識をまったく持たずに見に出かけたので、この作品がレズビアニズムを描いた映画だと知って驚いた。正確にはレズビアニズムを描くというよりも、それを一つの足がかりに、時代と場所の異なる3人の女性の生き方を描いているのであって、実際の話として、現代で堂々と女性のパートナーと一緒に暮らしているクラリッサを例外として、ローラやウルフが自分をレズビアンだと自覚していたかは疑問だ。だが、それでも3人が3人とも女性同士でのキス・シーンがあるし、キッドマンやムーアはともかく、ストリープまでがアリソン・ジェニーとキスするのを見るのはやはりインパクトがあって、印象に残る。それに、そういう同性間の関係というものは、時代によって周囲の受け取り方が非常に異なるだろうから、ドラマになりやすいというのも確かにあろう。

この作品のように、一つの芸術作品を媒介として、異なる時代の人々が何らかの縁で繋がり、また新たな物語を紡ぎだすという趣向は、別に新しいものでも何でもない。つい最近も、スーザン・ヴリーランドの「ヒヤシンス・ブルーの少女 (Girl In Hyacinth Blue)」をCBSがグレン・クロース等を起用してTV映画化 (「Brush with Fate」) して放送したばかりだし、昨年の「抱擁 (Possession)」も、やはり過去と現代が交錯する話だった。また、これらの作品に共通しているのが、話題となった原作があるということだ。しかもこれらの原作は、文学作品として発表されていながら、わりとミステリ仕立ての味わいになっており、その辺が比較的少数の人間しか読まない「文学」という枠を超えて、一般受けする理由になっている。

「時間たち」では、 ウルフの「ダロウェイ夫人」を媒介に、3人の女性の人生の断面を垣間見せる。ローラはちょうど「ダロウェイ夫人」を読んで思うところがあり、クラリッサはウルフの著作の再編集を試みており、彼女自身が「ダロウェイ夫人」というニックネイムをもらっているという具合だ。さらに多感なローラの息子リチャードは、成長してクラリッサと出会い、二人の人生が絡み合うなど、いくつもの人生がお互いに錯綜する設定になっている。

「ダロウェイ夫人」は、主人公のダロウェイ夫人が、パーティを開くために花を買いに行くというシーンから始まっているらしいのだが (作品を読んでいるわけではないので、ちょっと調べて書いてます)、ローラは自分で花を買いに行くわけではないが、夫のダン (ジョン・C・ライリー) が花を買ってくるし、クラリッサの場合は、「ダロウェイ夫人」というニックネイムをもらっているだけでなく、その日のパーティのために花を買いに行くという、「ダロウェイ夫人」そのままの行動をとる。彼女らはその日、すべてパーティを開く予定になっているのだ。

印象的なのは、特にこの、花を花瓶に挿すという行為に合わせて時代が飛ぶ時の編集である。あるいは登場人物がベッドに横になったりする行為に合わせてもいきなり時代が飛ぶのだが、この編集が実にスリリングで、興奮させる。要するに、時代を超えて同じ行為をしていることを媒介として時を超えるのであり、これも別に初めて見る演出なんかじゃないのだが、ここまでエキサイティングに見せてくれた例はなかったように思う。ミュージカルの「シカゴ」で編集がうまいのは当然のことだが、「時間たち」も見事だ。これを見るまでは、アカデミー賞の編集賞は「シカゴ」以外あるまいと思っていたが、「時間たち」も結構有力候補だ。

他に印象に残ったこととして、作品の中で、登場人物が非常によく泣くことが挙げられる。3人の主人公のみならず、周りの人間も泣いてばかりいる。この作品の中で泣かないのは、話にあまり関係のない人間か、あるいはジョン・C・ライリー演じるムーアの夫のように、妻が何を考えているかまったくわかっていない鈍感な人間であったりする場合に限られる (出番の少ないクレア・デインズは置いておく)。まだ幼い時分のローラの息子リチャードまで、何度も泣くのだ。もちろん全員が人生の最も重要な瞬間に立ち会っているのであり、感情が爆発するのが当然であるが、つまり、それだけ登場人物が泣くシーンが多いということは、見せ所が多いということでもあり、私が思ったのは、こんなに惜し気もなく小クライマックスを羅列して、もったいないということだった。贅沢な意見であるが。

それにしてもこの作品、俳優陣の豪華さがとにかく印象的だ。キッドマン、ムーア、ストリープの3人の主人公はともかく、脇を演じるのがエド・ハリス、アリソン・ジェニー、クレア・デインズ、トニ・コレット、ミランダ・リチャードソン、ジョン・C・ライリーと、他の作品に出れば主演級の俳優をまったく惜し気もなく使っている。特にムーアの夫、ダンに扮するジョン・C・ライリーは、最近この手の役で出番沸騰だ。ジェニファー・アニストンと共演した「ザ・グッド・ガール」でも、そして「シカゴ」でも、女房に浮気される気のいい亭主を演じ、寝とられ亭主という役があったら、誰でもすぐにこの人を思い浮かべるという存在になってしまった。スコセッシの「ギャング・オブ・ニューヨーク」にも出ていた。2002年を代表する脇の顔だろう。

その他、エド・ハリスも相変わらずこういうエキセントリックな役をやらせれば他に並ぶ者がないし、アリソン・ジェニーやトニ・コレットをこんなチョイ役に使っちまっていいのかと思ってしまう。でも、ストリープとパートナーの関係にあるという役どころのジェニーは、ストリープよりもゲイらしく見えた。ムーアの隣人に扮するコレットは、わりと長めの1シーンだけにしか出てこないが、それでもほとんどシーンを盗んでいる。大学に行くために久しく女優家業から遠ざかっていたクレア・デインズをまた見れたのも嬉しい。

主人公の3人の中では、特に誰がいいかという優劣はつけがたい。皆いい。ストリープは相変わらずうまい。私はアカデミー賞の助演女優賞にノミネートされた「アダプテーション (Adaptation)」よりも、こちらの方が印象に残った。ムーアも主演女優賞にノミネートされた「ファー・フロム・ヘヴン (Far from Heaven)」と共に、この作品で助演女優賞にもノミネートされており、一躍数少ないダブル・ノミネーション・クラブというエリート・クラブの仲間入りだ。実は私はムーア作品はなぜだか「暗殺者」や「ロスト・ワールド」、「ハンニバル」と、アクション系の作品ばかり見ていて、「ファー・フロム・ヘヴン」をはじめ、彼女の真骨頂である「ことの終わり」や「理想の結婚」等のコスチューム・プレイを見てなかったので、今回、改めて彼女のうまさを知った。

しかし、まあ、これまでとがらりと変わった役を演じたキッドマンが、やはり確かに一番印象的と言えるかもしれない。癇がある嫌な女風のウルフを造型しており、多分実際にもウルフはそんなものだったのかもしれないが、しかし、どんなにそういう風のメイキャップをしようとも、角度によってはやはりえらく美人であり、嫌な女風の役を演じているだけに、そういう時の彼女の美しさが逆に際立ってしまう。そういう意味では結構得な役で、やはり美人は美人というか、私は見ていて、なんとなくインチキと思ってしまった。

ところでメイキャップといえば、老け役を造型する時のハリウッドのメイク技術は、もう、感嘆するしかない。最近実際にはそれほど歳とっているわけでもない役者が老け役をしたので印象に残っているのは、なんといっても「ビューティフル・マインド」のラッセル・クロウだが、今回はムーアが、やはり見事な老け顔を見せる。あと50年後にはまさしくそうなっているだろうと思われる自然な老け顔で、演技よりもそのシーンは、ハリウッドの製作関係者の実力をまざまざと見せつけられたような気がした。

映画が終わって劇場を出ようとしたら、隣りに一人で座っていた80くらいのババアが嬉しそうに話しかけてきた。昔この本は読んでるんだが、帰ったらまた読むんだという。感じからして、映画の原作となったマイケル・カニンガムの原作ではなく、作中でキッドマンが書き、ムーアが読み、ストリープのニックネイムとなった、「ダロウェイ夫人」のことを言っているかと思われた (もしかしたら「ダロウェイ夫人」をリアルタイムで読んでいるかもしれない。すごい)。

映画のストーリー自体は悲劇なのだが、見た後の印象は必ずしも暗くはない。むしろ前向きと言ってしまってもいいかと思う。このおばあちゃんの嬉しそうな顔がそれを物語っている。多分、カニンガムの原作というよりも、ウルフの作品を媒介として顕れる思考する力強さというものが、こういう印象を与えるんじゃないかという気がする。それにしても、最近アメリカは世界の目の上のたんこぶとなってしまった感があるが、この手の映画を80のばあちゃんが一人で見に来て違和感のないニューヨークという街は、やはりいい街だと見直したのであった。