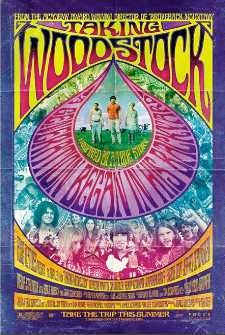

Taking Woodstock

ウッドストックがやってくる! (テイキング・ウッドストック) (2009年8月)

Taking Woodstock

ウッドストックがやってくる! (テイキング・ウッドストック) (2009年8月)

1969年、エリオット (ディミトリ・マーティン) はニューヨーク北部の山間の町ウッドストックで、儲からないモーテルを経営する両親の金策に奔走していた。ある時新聞で近くで予定されていた音楽フェスティヴァルがキャンセルされたことを知ったエリオットは、自分たちの住む場所で同様のフェスティヴァルを開催すれば、モーテルにも客が入り、町も潤うのではないかと考える。連絡をとってかけつけてきた音楽プロモーターは、なんと昔エリオットと同じ学校に通ったクラスメイトだった。とんとん拍子に話は進み、そしていつの間にか企画はエリオットの想像の枠を超える時代を画するイヴェントとして一人歩きし始める。もはや誰もその動きを止められなかった‥‥

___________________________________________________________

私にとってウッドストックはビートルズと切っても切れない関係にある。どちらも私が洋楽を本格的に聴き始めた時には、既にその時代は終わっていた。その両方とも、音楽として最初耳に入ってきたというよりも、既に終わってから情報として先に知って、それを事後追認のような形で聴き始めた。どちらもエポックメイキングな事件であったことは確かだから避けて通るわけにはいかなかったし、その時にその場にいなかったからこそ、よけいに知りたかった、聴きたかったということもある。

というわけで、洋楽を聴き始めて間もない、しかも大してお小遣いを持っているわけでもない田舎の少年が意を決して買ったレコードの中に、ビートルズのホワイト・アルバムとウッドストックのライヴ盤があった。どちらも2枚組というところもまた同じだ。しかしこの2枚が音楽としてよりも私の人生に影響した理由は別のところにある。

その頃は友人も大して金を持っていない奴らばかりだから、当然お互いに持っているレコードを貸し借りする。私のホワイト・アルバムとウッドストックもこうやってなんかの代償で一時期長い間友人知人の間を行き来していた。そしてやっとのことで私の手元に戻ってきた時、2枚 (正確には4枚) のレコードには、修復の利かない傷があちこちについていた。レコード針を落とすと、ぶちっ、ぶちっと大きな音がするので、今度は逆にレコード針を傷つけるのではと思うほど激しい傷だった。

既に何人もの手を経てきているので、いったい誰のせいでとなると突き止めようがない。少しずつあちらこちらでついたのかもしれないし、そうすると特定の誰かと決めつけるのもはばかられる。それが元で今度は人間関係に修復の利かない傷がついてしまうのも嫌だ。というわけで結局泣き寝入りせざるを得なかった。

それ以来私は、レコードに限らず、人にものを貸す時はそれが返ってこないものと仮定して、人にあげたつもりでいるしかないと悟った。本当に大事にしている本やレコード等は、自分が持っていることを口外しなくなった。今でも普通に聴く機会があるビートルズでは特にホワイト・アルバムを思い出すわけではないが、 ウッドストックという単語を聞く時、反射的に思い出すのは音楽そのものではなく、レコードについたそれらの傷だ。ウッドストックの音楽は、私にとってぶちぶちいう傷と共に心に刻まれている。

そのウッドストック、今年が40年記念になるそうで、この映画のみならず、TVでもVH1やヒストリー・チャンネル等を中心に回顧特集番組がよく編成されている。とはいえ、やはり同時代でその熱気を体験したわけではなく、ウッドストックというと音楽ではなく真っ先にレコードの傷を思い出す私にとって、特にウッドストックという固有名詞はそそるものではなかった。これまでにも何度も劇場の予告編で目にはしているし、大きなポップ・アップ宣伝素材が劇場ロビーにあるのも気づいてはいた。それでも特に惹かれているわけではなく、作品を見ようと考えていなかったのは、無意識にウッドストックを避ける気持ちが働いていたからかもしれない。

それがある時、うちの女房が、私が劇場ロビーに立っていた、その後ろにあった「テイキング・ウッドストック」の宣伝ポップ・アップ素材に目を留めて、へえ、これ、アン・リーなんだと言った。まったく青天の霹靂で、アン・リーがウッドストック、嘘だろ、いったいリーとウッドストックに何の関係があるんだ。だいたいリーが私より歳上でアメリカで映画作りを学んだといっても、ウッドストックの時にはいくらなんでもリーはアメリカにはいまい。台湾にいたはずだ。その時にウッドストックという情報に触れる機会はあっても、ウッドストックの映画を任されるほどウッドストックを間近に知っていたとは到底思えない。それがウッドストック回顧映画の監督? なんかの間違いだろ? と、ほとんど取り乱してしまった。

しかしそうやって振り返ってポップ・アップ素材を初めて注視した私の目に、Directed by Ang Leeという文字が飛び込んできた。本当にリーがウッドストック映画を演出しているのか。これまでにも予告編だって何度も目にしているのだが、上述のようにたぶんウッドストックに関連するものを無意識に避けていたものと見えて、通常予告編を見る時に真っ先に確認する演出家が誰かということをこの映画に関してだけは押さえていなかった。よりにもよってリーだったのか。

しかし考えると、リーはこれまでにも自分が生きてきた世界とは違う世界の演出に腕を発揮してきた。「楽園をください (Ride with the Devil)」でアメリカ開拓時代を描き、「いつか晴れた日に (Sense and Sensibility)」で英国ヴィクトリア朝を描き、「ブロークバック・マウンテン (Brokeback Mountain)」でゲイ・カウボーイの世界を描くなど、自分が実際には経験していないことを、だからこそ想像力を駆使して新しい世界として築き上げてきたのがリーのキャリアだ。リーがウッドストックを演出することは、考えたら不自然でもなんでもないのかもしれない。

それに、「テイキング・ウッドストック」はウッドストックを描いた映画ではあるが、ウッドストックの音楽ドキュメンタリーではない。マーティン・スコセッシがローリング・ストーンズやザ・バンドのコンサートを撮ったのとはわけが違うし、その場にいてウッドストックの一部始終を記録した音楽ドキュメンタリーは既に存在している。要するにリーがやりたかったことは、ウッドストックを背景としてその時代の人間を描きたかったということだろう。

実際、「テイキング・ウッドストック」はウッドストックを舞台とする作品でありながら、まったく意外なくらい音楽が前面に出てこない。というか、3日間も音楽漬けであったはずなのに、そもそもステージがほとんど映らない。考えたら、歴史的イヴェントのステージをドキュドラマとして別の人間に演じ演奏させるのはまったくつまらない行為でしかないだろうし、きっとリーはそのことを潔しとしないだろう。現実問題として、音楽の版権の問題もあると思われる。

結果として作品中において、演奏されているはずの音楽は、背景にかすかに流れるだけに留まった。主人公のエリオットが遠くからステージを眺めるシーンがあるのだが、それもその時のエリオットはドラッグのおかげで飛んでてステージが幻覚になってしまってまともに見えるわけではなく、誰が演奏しているかなんてさっぱりわからない。要するに音楽とステージ自体は徹底して避けられているのだ。

そして「テイキング・ウッドストック」の長所も欠点もそこにあると言わざるを得ない。映画が主人公を持ち、彼を軸に回ることで、この時代の空気、雰囲気、ものの考え方、若者のあり方は確かにスクリーンに定着し得たかもしれないが、それらが最終的に指向していたウッドストックのステージという到達地点が描かれなかったことで、どうしてもいささかはぐらかされたような気持ちになるのはいかんともし難い。何十万人もの若者はそのためにわざわざ、時には外国から何万マイルという距離をものともせずにニューヨーク郊外の片田舎までやってきたのだ。クライマックスに音楽を媒介とするカタルシスを期待するなというのが無理な注文だろう。それがたとえ雨に祟られたアンチ・クライマックスであろうとも、そこにはやはり音楽があってもらいたいと思う。

むろんヒューマン・ドラマとしてはリーはいつも通り丁寧に細心の注意を払って人間を描き込んでおり、それだけを見るとやはりさすがと思わされる。ヴェテランや実力派を存分に配したキャスティングの中で、最も名が知られていないと思われるのは、主人公エリオットを演じるディミトリ・マーティンだ。ただしマーティンは現時点では特に知名度はないが、ケーブル・チャンネルのコメディ・セントラルの「デイリー・ショウ (Daily Show)」で頭角を現し、今では「インポータント・シングス・ウィズ・ディミトリ・マーティン (Important Things with Demetri Martin)」という自分のコメディ番組を持っているなど、コメディ畑では既に知る人ぞ知る存在だ。「テイキング・ウッドストック」を見ただけでは想像できないかもしれないが、「インポータント・シングス」は彼のオフ・ビートのギャグ感覚満載の番組だ。時々ステージ上でギターを弾きながらギャグをかましている時もあり、その点では「テイキング・ウッドストック」起用も納得できる。

一方、主人公以外は一転して実力派を起用しており、エリオットの母ソニアを演じるのがイメルダ・スタウントン、父ジェイクにヘンリー・グッドマン、土地持ちのユージーン・レヴィ、性倒錯のセキュリティ、ヴィルマにリーウ・シュライバーといった文句なしのヴェテランから、エミール・ハーシュ、ポール・ダノといった若手有望株が脇を締める。ダノなんて、いつ見てもこのうさんくささはただ者ではないという感じだ。

この辺は映画にもよく描かれているが、このイヴェント、この時期のニューヨーク、アップステイトで誰が雨の心配をするかということで、雨が降った場合のことを誰も想定していなかった。そのため演奏者と観客が一体になって、たぶん空に向かって「ノー・レイン、ノー・レイン」と叫んでいるのがライヴ・レコードにも収められている。いかにもライヴらしい場面で、私にとってのウッドストックとは、こういう演者と観客との一体感、および「ノー・レイン (ぶちっ)、ノーレイン (ぶちぶちっ) というレコードの傷音と切っても切り離せない。要するに、ステージが、音楽がほとんどスクリーンに登場しない「テイキング・ウッドストック」は、その時代の一瞬の空気を、その時の無根拠な盛り上がりをしっかりととらえているとはいえ、私にとってはやはり一抹の物足りなさを覚えずにはいられないのだった。