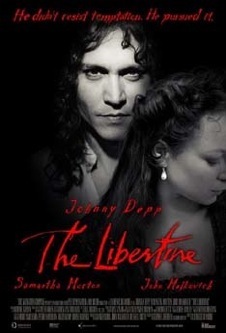

17世紀英国。芸術を好むロチェスター候ジョン・ウィルモット (ジョニー・デップ) は、チャールズ2世 (ジョン・マルコヴィッチ) の庇護を受けながら、頽廃と享楽の限りを尽くす生活を続けていた。ある時ウィルモットは観客から罵倒された女優のエリザベス・バリー (サマンサ・モートン) に、大成する可能性を見出す。一方で放恣な生活を続けるウィルモットは、妻エリザベス (ロザムンド・パイク) との間にも波風が収まる時はなかった‥‥

__________________________________________________________________

冒頭、17世紀英国の情勢が簡単にテロップで示されるのだが、それが「世情は乱れ、人々は一気飲みとエッチ三昧に耽っていた」みたいな、やけに冗談めかした書き方で、あれ、これってもしかしたらコメディだったのかと思ってしまった。予告編ではシリアスな時代ものという印象を受けたし、久しぶりにマルコヴィッチが出ているし、プロデュースもしている、うむ、これはもしかしたらと思ったわけだが、まさかコメディだったか。

むろん「リバティーン」はコメディではなく、これ以上ないくらいシリアスなドラマであるのだが、近年どちらかというとシリアスものより「パイレーツ・オブ・カリビアン」や「チャーリーとチョコレート工場」等のコメディ・タッチの作品の方の印象が強いジョニー・デップも出ているため、一瞬もしかしたらと思ったわけだ。作り手の、対象に対して斜に構える視線というのもあるだろう。

そしたら一転、いったんストーリーが始まると、今度は暗すぎるくらいの画面を基調として、シリアスにシリアスに生き急ぎすぎた頽廃詩人ウィルモットの半生が紡がれる。ウィルモットは芸術に造詣が深く、まだ世に出ない才能を見出すパトロンでもあり、破滅願望も強く、女性関係は放埒で、妻がいながらどこかから梅毒をうつされて、結局そのために30代で死を迎える。この男、今生まれていたらロッカーになったのは間違いないだろう。

この破滅型の異端児にデップが扮しているのだが、これは驚いたとしか言いようがない。私はこれまでデップのことを、演出家の色に染まりやすい、どちらかというとまっさらなキャンパス・タイプの俳優だとばかり思っていた。コメディでもシリアスな作品でも両方こなせるから結構著名な演出家からも重宝されるし、出演作が途切れない。けれども結局のところデップが出た作品は、デップよりもそれを演出した監督の名の方で記憶される場合が多い。いくら「パイレーツ」や「チョコレート工場」でデップの怪演が話題になろうとも、監督あってこその演技という印象が先に立った。

それが今回にいたっては、デップ本人が前に出てきて熱演している。しかもそれが半端じゃない。デップ演じるウィルモットは性的な放縦さがたたって梅毒をうつされ、全身が爛れて手足も思うようには動かない、人前には出られない身体になってしまう。どうしても人前に出ざるを得ない時は、かつらを被って厚塗りの化粧に鼻カヴァーをして杖をついて現れるという、なにやらホラーまがいの様相を呈してしまうのだ。梅毒になると鼻が落ちるというのは本当なんだなと思ってしまう。

ここで思い出すのは、当然同様に全身爛れまくりで二た目と見られない様相を晒しながら主人公を演じた「歌う大捜査線 (The Singing Detective)」のロバート・ダウニーJr.だ。当時既にドラッグで人間やめますか俳優やめますかと言われて追いつめられていたダウニーがそのような役をやることはおぼろげながらも理解できたが、デップにもそういう自壊願望のようなものはあったんだな、あるいは、やっぱり俳優魂のようなものがふつふつとくすぶっていたんだろうなと思えて胸に迫る。後半、かつらをとって短髪で病床に伏せるデップはなにやら死期が迫ったクイーンのフレディ・マーキュリーを彷彿とさせる。そうか、デップもやっぱり芸術に生きる男だったか。

こういうデップの怪演が最初から最後まで続くので、我々観客ができることといったら、梅毒で満足に歩くことすらできないデップを前にマルコヴィッチが唖然としてただ見つめているように、ただただデップを見ていることだけだ。作品の冒頭、自信満々のデップが現れて、観客に向かい、まあ、あんたは私のことが気に入るまいよとうそぶき、作品の最後にまた現れ、さて、あんたは私のことをどう思ったかな、と、自分に自信たっぷりの男だけが持つ酷薄な笑いと共に幕を閉じる。もちろん自信過剰の男ほどその自信はほとんど雲母並みの脆さであるというのは、我々が経験則として知っている事実である。本当に自信のある男は人前でこれ見よがしに自信を見せつけたりなぞしないし、本当は自信がない男だから、始終そのことを確認していないと心配で仕方がない。

こうやって自慢げに登場するウィルモットが、実はおれの芸術がお前らにわかるかという傲慢と、誰も自分のことをわかってくれない憔悴と絶望の間で揺れ動いていたことは火を見るより明らかで、多くの芸術家が同様の煩悩の振幅に悩まされたことは想像に難くない。そしてウィルモットは死に瀕して、いや、死んでからも、この触ると壊れ、そして壊れてからもガラスの破片のようになってこちらの手を切ってしまいそうな矜持を捨てることはない。自慢気にうそぶく男のぎりぎりの人生というものがびりびりと伝わってきて、ちょっとぞくぞくしてしまったくらいだ。いやあ、デップ、すごいよ。

デップ以外では、マルコヴィッチははっきり言って特に印象を残すほど出番があるわけではない。一見大根だが大器の片鱗を見せるエリザベス・バリーに扮するのはサマンサ・モートンで、こういう、大根にも名優にもどちらにも見せないといけない役って結構難しいと思うが、演出のローレンス・ダンモアの助けもあり、うまくまとめている。「プライドと偏見」で19世紀初頭の牧歌的な英国を体現するのに一役買っていたロザムンド・パイクとトム・ホランダーが、こちらでは17世紀英国のなにやら不穏な政情を反映させる。主人公をアメリカ人が演じているわけだが、やはりこういう重要な脇は現地の俳優で固めてもらいたい。

「リバティーン」は元々はスティーヴン・ジェフリーズ作の舞台劇で、それにマルコヴィッチが出ていたことから映像化が実現したものらしい。製作は実は2004年となっている。アメリカではもう少しでお蔵入りになりそうだったところを、元ミラマックスのウェインスタイン兄弟がディズニーと袂を分かった後に配給を決めたようだ。一応オリジナルと言える英国版が114分であるのに対しアメリカ版が130分ということは、オリジナルでは世評を鑑みてカットされていたと思われる、特に裸が現れるシーンとかかが元に戻されたのだろう。まあ、見れてよかったわけだが、それでもこれが製作時に公開されていたらデップもオスカーにノミネートくらいされただろうにと思わずにはいられない。あるいは「ヒストリー・オブ・バイオレンス」のヴィゴ・モーテンセンのように、逆にシカトされたか。