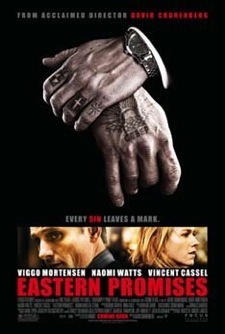

Eastern Promises イースタン・プロミス (2007年9月)

ロンドンの移民街で一人の妊娠したロシア人少女が倒れ、緊急病棟に運ばれる。助産婦のアナ (ナオミ・ワッツ) は残された日記から、少女がロシアン・ギャングによってロンドンに連れてこられ、売春を強制されてたことを知る。しかしロシアの語の読解を手伝ったロシア生まれの叔父は、これ以上事態に首を突っ込まないよう忠告する。日記に記されていた記述から、表ではロシア料理の店を開き、裏で違法行為を働いていたセミオン (アーミン・ミューラー-スタール) に会いに行ったアナは、そこでセミオンの息子キリル (ヴァンサン・カッセル) と、運転手のニコライ (ヴィゴ・モーテンセン) に出会う‥‥

_____________________________________________________________________

一昨年、「ヒストリー・オブ・バイオレンス」で世界中の映画ファンをあっと言わせたデイヴィッド・クローネンバーグの新作は、今度はロンドンを舞台にロシアン・ギャングの暗躍とそのビジネスの実体を雰囲気たっぷりに描く。主演は「バイオレンス」に引き続き、その秘められたヴァイオレンスと負の魅力を強烈に感じさせるヴィゴ・モーテンセンで、共演は「21グラムス」のナオミ・ワッツとくれば、これまた見応えのあるクライム・ドラマを見せてくれるものと期待する。

冒頭、東欧を思わせる街頭と床屋、そこのおやじと顧客のギャング、頭の足りなさそうな少年といった面々が出てきただけで、いかにも何か起こりそうな雰囲気を強力に発散する。それはいいのだが、その時点では出演者以外はほとんど前知識を持たずに見に行った身としては、場所が特定できない。ハリウッドが資金提供に力を貸している映画の場合、登場人物が英語をしゃべるのはお約束だから、彼らが英語をしゃべっているとはいえ、ヨーロッパっぽいから舞台がイギリスとは限らない。登場人物がお国訛りの英語をしゃべっているところが逆に舞台がロンドンじゃないことを強調しているようにも見える。ストリートのサインだけではやはりわからず、実は最初はこれってアメリカの話だったのかなと思ったくらいだ。

その後のシーンでは、大きなお腹を抱えた少女がよろめきながら薬局に現れるのだが、ロシアの田舎の村出身のその子は満足に英語をしゃべれるわけではなく、薬局のおやじもまたインドか中近東出身者で (アメリカも近年はドラッグ・ストアは中近東出身者で占められ始めている) また違ったお国訛りの英語をしゃべる。よけいこんぐらがってきた。テムズっぽい川やその上を渡る橋の描写も挟まるのだが、裏のロンドンを強調するためビッグ・ベンのような一目でそれとわかる名所旧跡は映像から排除している。ヨーロッパの街というものは基本的に必ず川と橋があるから、それだけではやはりロンドンだと断定できない。

観光客の目には見えない、移民の住むロンドン、裏の世界のロンドンを見せることに腐心しているからこういうことが起こるわけだが、これで思い出すのは、やはり同様にこれがロンドン? と見る者に思わせた「堕天使のパスポート (Dirty Pretty Things)」だ。後で調べてみたら「イースタン・プロミスィズ」を書いたのは、「堕天使のパスポート」のスティーヴ・ナイトだった。やっぱり。因みに我々夫婦は昨年休暇でロンドンに行ったのだが、むろん「イースタン・プロミスィズ」のロンドンとは大きく異なっていたのは言うまでもない。ナイトのとらえるロンドンは、ミハエル・ハネケのとらえるパリを想起させる。陽の当たる世界を見て、その日陰の方にどうしても目が向いてしまう性向というのが共通している。そのナイトの描く世界がクローネンバーグを惹きつけたのは、ほとんど当然過ぎるくらい当然と言えよう。

そのロンドン暗黒街を「バイオレンス」のモーテンセンが体現する。予告編で見るだけでも、「バイオレンス」の時からさらに贅肉を削ぎ落として身体中から殺気というか不穏な空気を発散しているモーテンセンにはぞくぞくさせられた。さらにアーミン・ミューラー-スタールが、一見柔和なおやじだがその実体はロシアン・ギャングのボスという役を好演、その不肖の息子キリルを演じるのは、近年アメリカでは「オーシャン」シリーズでどちらかというと間の抜けた役柄の印象が固まりつつあるヴァンサン・カッセルだ。

実はモーテンセンとダブル・ビリングのワッツは、どちらかというと狂言回しという感じで、特に強い印象は残さない。というか、裏の世界に生きる男たちが不気味過ぎるから、ここでは陽の当たる世界を代表するワッツが日陰に隠れてしまうという印象を受ける。どんなに明るい太陽でも、厚い雲がたちこめれば太陽を覆い隠してしまう。

モーテンセン演じるニコライは、セミオンとキリルのドライヴァーとして雇われているのだが、その強面と忠実さで、セミオンはどちらかというと実の息子のキリルよりニコライの方を信頼している。一方のキリルは近寄り難い父よりもニコライの方を慕っており、今ではニコライは一族にとってなくてはならない存在だ。そんな時、ワッツ演じるアナとその叔父が周りをうろつき始める。セミオンは叔父を消すようニコライに指示し、さらに信頼を勝ち得たニコライは、ギャングの上部機構に向けて出世の階段を上り始める‥‥

今回も「バイオレンス」を彷彿とさせる暗い情念、不気味な情動が全篇を通して充満しており、とにかくぞくぞくするが、見た後で誰もが話題にせざるを得ない強力なシーンが、ロシア風呂におけるモーテンセンの素っ裸での格闘シーンだ。全身に刺青を施したモーテンセンがナイフを手にした暴漢とやり合うわけだが、相手はナイフを持っている。ところがこっちはおチンチン丸出しの素っ裸なのだ。これは見るだけでこちらのキンタマが縮み上がる。あのナイフの切っ先がなにかの拍子でチンポコの先を‥‥と考えただけで背筋がぞぞぞとしない男はいまいと思う。ただでさえヴァイオレンス度抜群の怖いシーンであるが、世の男性にとっては本当に生理的にこれ以上背筋の寒くなるシーンは到底撮れまいと思われる。

この怖さに較べれば、爪はがされたりとか目突かれたりとか (まあそちらもやはり痛いが) まだ我慢できそうな気がする。見てて思わず股閉じて内股になってしまうのだ。このシークエンスが終わった瞬間、肘置きをつかんでぜいぜい喘いでしまった。隣りに座っていた女房もすごかったわあと言っていたが、あの本当の怖さは女性には到底わかるまい。クローネンバーグはまた歴史に残るシーンを撮った。

例えば、ニューヨークでここがニューヨークとはまったく思えないようなシーンを撮ることは、非常に簡単でもあり、難しくもある。ありとあらゆる人種の坩堝であるニューヨークは、わりとどこの国にも見えるシーンを撮ろうと思えば撮れるが、一方でニューヨークだから当然だろうとも思われがちなので、特にそのことに対して違和感もなければ大きな印象を残すというものでもない。しかしロンドンやパリで異人種の絡む暗部を撮ると、非常に印象に残るのだ。

いち早くそういう違和感というか居心地の悪さを感じとり、フィルムに定着させたハネケやナイト、フリアーズやクローネンバーグの嗅覚の鋭さに感心する。フリアーズなんて、「堕天使のパスポート」もあってその上「ザ・クイーン」なんて今度はその対極にあるものを撮ってたりするからなおさらだ。というか、その正反対にあるものだったからロンドンの裏側というものにもアンテナが働いたんだろう。そのうちにトーキョーでも不穏なガイジンを主人公にした暗黒映画を誰かが撮るに違いない。できればそれを撮るのもガイジンではなくて、誰か日本人監督であったりしてもらいたいと思う。