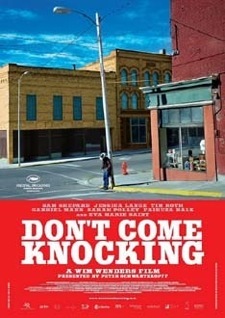

老境にさしかかったかつての人気カウボーイ俳優ハワード (サム・シェパード) が新作の撮影現場から消える。思うところあって長年連絡すらとらなかった母 (エヴァ・マリー・セイント) の元を訪れたハワードは、実は昔一時つき合った女性ドリーン (ジェシカ・ラング) との間に息子がいたことを知る。ハワードはドリーンと息子アール (ゲイブリエル・マン) が住む町を訪れるが‥‥

__________________________________________________________________

いつの間にやらインディ映画界の重鎮という感じに収まっているヴィム・ヴェンダースの新作は、同じインディ映画界の一方の雄、ジム・ジャームッシュの昨年公開の「ブロークン・フラワーズ」と一見して印象が酷似している。どちらも中年から初老にさしかかった主人公の男が、これまで存在するとは知らなかった自分の息子の存在を知らされ、探し求める旅に出るという内容なのだ。ついでに言うと、「フラワーズ」にはラングも出ていた。

もちろん細かい相違点はあり、「フラワーズ」では主人公に扮するビル・マーレイは息子を捜し求めるというよりも、昔つき合った女性を何人も訪ね歩いた上に結局息子が本当にいたかいなかったかはわからずじまいで終わるのに較べ、「アメリカ」ではとっとと息子との出会いを果たした主人公ハワードのその後の行動が焦点となっている。とはいえ、その基本的な構造、そしてその構造が要求するロード・ムーヴィという体裁といういかにもインディインディした作品の感触は、紛れもなく同じ香りを発散している。

また、映画ファンならまず知らぬ者のないという知名度を誇りながら、それが集客力と必ずしも結びつかないのも二人に共通するところでもある。ジャームッシュもヴェンダースも、新作を撮ると (まだ撮っていられるだけましか) 世界各地の映画祭などでは好評なのだが、一般公開では客が入らない。おかげで限定公開になりやすく、ちょっとした隙にもう公開が終わっていたりして、見そびれて地団駄を踏むはめになる。「ミリオン・ダラー・ホテル」も結局そうやって見逃してヴィデオ鑑賞せざるを得なかった。要するに彼らは通好みであり、だからこそインディ作家であると言える。

ヴェンダースの場合だと、少なくともアメリカでは活躍の場は既に数年前からTVに移行している。1999年の「ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ」以来、マーティン・スコセッシ製作のミニシリーズ「ザ・ブルーズ」の中の一編「ソウル・オブ・マン」、同様に多くの映画作家が参加した短編シリーズ「10ミニッツ・オールダー 人生のメビウス」の一編と、最近はTVで目にする機会の方が多かった。元々は劇場公開を睨んだ作品であったりはしても、結局アメリカでは全部TV放送だった。とはいえ昨年の「ランド・オブ・プレンティ」は今度は題材がどうしても見る気になれなかったため、ヴェンダースの作品を劇場で見るのは本当に久しぶりだ。

とまあ昨年公開されたこともって「アメリカ」は 「ブロークン・フラワーズ」を即座に思い起こさせるのだが、それを別にすると「アメリカ」が喚起するのはやはりヴェンダースの他の作品、特に「パリ、テキサス」、さらには主演のサム・シェパードとジェシカ・ラング繋がりの「カントリー」、および「ロンリー・ハート」あたりだろう。だいたい南西部を中心とするロード・ムーヴィっぽい作品は他の作品を想起させやすいが、「アメリカ」は似たようなシチュエイション、見たことのあるような風景、かつて関係のあった出演者等、特に他の作品を連想させやすい。たぶんヴェンダースの中で、「アメリカ」はある一つの集成、けじめのようなものになっているんではないかと想像する。

だいたい、俳優という設定のシェパードがここで演じているのが、現在ではほとんど撮られていない西部劇俳優なのだ。要するに「アメリカ」は、ヴェンダースのアメリカ映画に対するオマージュ、あるいはお別れ、追悼の言葉くさい。さらにはその西部劇を演出しているのがジョージ・ケネディだったり、撮影現場を逃げ出したシェパードが服を取り替える相手が、ありとあらゆる西部劇で見たような気がするジェイムズ・ガンモンだったりするのだ。そして主人公がかつて袂をわかったはずの相手を求めて小さな旅に出る。これでは「アメリカ」が西部劇、あるいはアメリカ映画に対するヴェンダースの挽歌、追悼のような気がしてしまうのも当然だ。

「アメリカ」は、単にストーリーを追うだけだと、かなりありふれた印象を受ける。実際「アメリカ」は、実の息子探しのロード・ムーヴィ、と一言で要約できてしまい、それ以上何か足す必要がない。とはいえ、話として面白いのは、主人公ハワードとその息子アールとの関係ではなくて、彼らを取り巻く女性陣の方だったりする。最初、うちに来るなと言っておきながらやってきた息子を歓待するハワードの母、かつて愛し合った女性、そしてたぶん娘、と、実はやはりハワードが面白い関係を築けるのは相手が女性である場合の方なのだ。

初めて出会う父と息子という関係は当然ドラマティックだが、観客の立場から言うと、謎めいた女性として登場する娘のスカイ (サラ・ポーリー) の方が気にかかる。ついでに言うと、一応故人で、実際に誰かが演じているわけでもないが、既に灰になってしまい、骨壺に収められたスカイの母の方が、こちらは一応墓で眠っているハワードの父よりも気にかかる。

というわけで、実は父による息子探しという作品のテーマにもかかわらず、「アメリカ」で印象に残るのは女性陣の方だ。むろんアールを演じるゲイブリエル・マンはいい顔しているし歌もなかなか聴かせるが、全体としては、昔プレイボーイとして鳴らして女性をとっかえひっかえしていたはずのハワードは、結局それらの女性の手の平の上で踊らされていたたわけ者に過ぎなかったという印象の方が濃厚だ。最終的にハワードは、それらの女性と会った後、元の撮影現場に戻る。しかもそれが何か人生から一つ学んで成長した結果というよりも、女性に尻を叩かれて目を覚まされたからという印象がつきまとう。あの「天国の日々」や「ライトスタッフ」や「ゴースト・アウトローズ (Purgatory)」の孤高のヒーローが、ここではまったくガキ扱いなのだ。

おかげで「アメリカ」は、いつも通りヴェンダース的乾いた情感が満ち溢れていながら、全体にさらっとしたユーモアが漂っている。いつものようなヴェンダース作品なのだが、今回は最後の最後で針がふとハッピー・エンドの方に振れる。ヴェンダース作品を見て、こういう幸せな気分になっちまってはいかんと自戒モードに入ったくらいだ。こういう印象も、ヴェンダースが今後アメリカで作品を撮り続けていくつもりがあるのかと一抹の危惧を抱かせる理由の一つになっている。かすかだが確実に、これまでのヴェンダース作品とは肌触りが違うのだ。それとも「アメリカ」は、新たなヴェンダース作品の始まりなのだろうか。