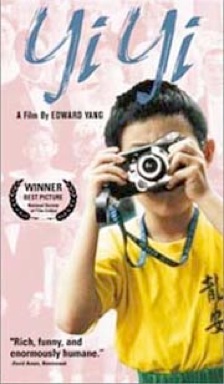

Yi Yi (A One and a Two)

ヤンヤン 夏の想い出 (2001年2月)

Yi Yi (A One and a Two)

ヤンヤン 夏の想い出 (2001年2月)

先週 「ハウス・オブ・マース」を見て、是が非でも「ヤンヤン」を見たくなった。「ハウス・オブ・マース」の上映前に「ヤンヤン」の予告編が流れ、非常に面白そうに見えたからである。実際、「ハウス・オブ・マース」を見た後でも、「ヤンヤン」の予告編の数ショットの方が強烈に印象に残っていた。あの映画は面白いに違いない! という確信が既に胸を満たしている。

私が「ハウス・オブ・マース」を見に行った劇場は、アート系の上映が多い、小さめのマルチプレックスである。ここは繁華街からも離れているということもあり、主要観客は定年退職後の時間を持て余しているじじばばが多い。しかし彼らをバカにしてはいけない。あまりある時間をふんだんに使用して数多くの映画を実際に劇場で見ている彼らは、下手な映画評論家なんかよりずっと目が肥えていたりするのだ。杖をついて一人で通ってくるという人たちも多い。

その彼らが、「ヤンヤン」の予告編を見た時に一斉にざわめいた。なんか、これ、面白そうじゃない? こんな映画知らなかったけど、どこの国の映画? あの子、可愛いじゃない、そんな囁き声があちこちから聞こえてくる。予告編で観客にこういう反応を起こさせることのできる映画は、滅多にあるもんじゃない。アクションやギャグ満載のハリウッド映画の予告編とは違うのだ。かくいう私も、この予告編でいきなり興奮させられた口である。これは面白そうだ! 一つ一つのカットのアングルが決まっているし、それよりも、今、私が求めていたのは、こういう絵繋ぎのリズムなのだ。3時間だって? それがどうした。私は2時間を超えるすべての映画に対して点が辛いのだが、今回ばかりはこの長さに逆に期待してしまう。

「ヤンヤン」は現代の台湾の家族のあり方を描くドラマである。少年ヤンヤンとその父NJ、母ナンシー (ミンミン)、姉ティンティン、そして昏睡状態の祖母から成る家族を中心に、現代の台湾の人々の生の姿を浮き彫りにして見せる。エドワード・ヤンのあの、鏡やガラスを多用する撮影方法については、既に多くの人が言及しているだろうと思うから私までそれを繰り返す煩は省くが、それ以外で私が気がついたことを述べたいと思う。

私はこの映画を見終わった後、概ね満足してロビーに立っていた。そしたら、私のところに同じ回の「ヤンヤン」を見てたと思われる初老のおばさんがやって来て、ちょっと訊きたいことがあるんだがという。何だと言うと、彼女は、あんたは私と同じ映画を見たことを知っている。だから訊くんだが、と前置きして、いったい、この映画の舞台はどこだったのだ? と訊いたのだ。私は絶句してしまった。彼女らはこの映画がどこを舞台にしているかも知らずに3時間も付き合っていたのだ。台湾が舞台ということを知っている私の前知識は、彼女らの常識ではまったくなかったのである。多分、台湾と知っても、彼女らは頭の中で世界地図を広げて、どの辺かと推理することは不可能であっただろう。

考えると、この映画の中で場所が特定されるのは、NJが出張する東京しかない。それ以外のすべての場所については、何の説明もないのだ。場所を特定する1行のテロップすら入らない。もし何も知らないアメリカ人がこの映画を見たら、確かにこれが台湾なのか香港なのか、韓国なのか日本なのか中国本土なのか、まるでわからないだろう。そういえばNJが東京に出張中に昔の恋人と一緒に海沿いの町に小旅行に行く件りでは、私も彼らがどこに行ったのかまるでわからなかった。感じから言うと、伊豆、熱海かと思ったのだが、もちろん行き先については何の説明もないし、想像するだけである。

「ヤンヤン」は場所に限らず、こういった必要不可欠とも思える情報が提示されない場合が多い。東京から帰ったNJが病に臥せった後、会社に戻ってこいと誘われる件りでは、え、NJって会社を辞めてたわけ? とそこで初めてわかるようになっているのだが、もしかしたら長期療養していただけなのかも知れない。結局、最後までわからないことも多く、観客の想像に委ねられる部分の多さは、誰にでもわかりやすい映画が究極の目標であるハリウッド映画の比ではない。

つまり一言で言うと、「ヤンヤン」は実は非常に観客に不親切な映画なのだ。出世作となった「クーリンチェ殺人事件」を見ていないから何とも言えないが、エドワード・ヤンの映画はきっとすべてこうなのだろうと思う。こういう、ちょっと見では必須に見える情報を観客に提示しないということは、とりもなおさずこのことは監督の頭の中では重要なことではないということである。つまり、この映画は表層では現代の台湾の人々の姿をとらえてはいても、本質はそうではない。本当は場所はどこでもいいのだ。中国風の隠れ蓑を被ってはいても、ヤンはこの映画が台湾だけじゃなく、広く今現在の世界をとらえていることを確信しているはずである。さもなければこんな映画ができるわけがない。

ところで、やはり被写体との間にガラスを置きたがるヤンの撮影方法について一言だけ言わせてもらいたいのだが、カメラは遠くからロングで被写体を撮り、その上に間に遮蔽物があるというのに、どんな時でも必ず登場人物の会話ははっきりと聞こえることになっている。これは登場人物がどんなに離れていようともそうであり、喋れば会話は聞こえるのだ。この手法の意味と効果はともかく、私はふと、この撮り方ってホラーにすると面白くなるんじゃないかと思ったのだが。相手は手を伸ばしても触ることはできないところにいるのに、聞こえるはずのない会話が聞こえる。これって結構怖いことじゃない? 画面の上でシンクロしている口とセリフが段々ずれて、会話が暴走していって、知らない世界に入り込んで‥‥うひょー、結構怖そうだぞ。

登場人物の生と死が瞬時に入れ替わるのも、何だかホラーめいている。死んだ時にティンティンの前に現れるおばあさんはまだファンタジーだが、教え子とそのお母さんの両方とできていたかどでボーイ・フレンドに刺殺されるというシーンでは、まだ血が洗い流されていない路上とか(台湾ってそういうことしないの?)、TVゲーム化した刺殺のシーンなんて (台湾ってそんなことするの?)、変な生々しさがあった。てっきり死んだと思っていたアーディが生きていたり、気に入っている女の子の真似をしてプールに飛び込んだヤンヤンは、そのまま浮かび上がってきた気配がなく、よく女の子に虐められていたのを気にして自殺しちゃったのかと思ったほどだ。

そしてもしかして死んじゃったの? と思ったヤンヤンが家に帰ってくるシーンでは、カメラは内側から、ドアノブががくんと回ってドアが開くシーンを映すのだが、最初、誰が入ってくるのかわからない。結局それはずぶ濡れになったヤンヤンで、思わずドキドキしただけに逆に笑いが漏れるのだが、この、内側にカメラを据え、誰かわからない人物が部屋の中に入ってくるのを映すというシーンは映画の中に何度も挿入され、その度ごとに、怖いとは言わないまでも、誰が入ってくるのか思わず緊張させてくれる。こういう呼吸は、ホラー映画の定石ではないか。やはり私はヤンは非常に上質のホラーが撮れる監督だと思う。エドワード・ヤン、是非今度は真性のホラーを撮ってみてくれないだろうか。