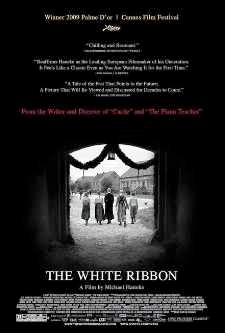

The White Ribbon (Das Weisse Band - Eine Deutsche Kindergeschichte)

白いリボン (2010年3月)

The White Ribbon (Das Weisse Band - Eine Deutsche Kindergeschichte)

白いリボン (2010年3月)

第一次大戦前夜のドイツの田舎村。ある日、診療に出かけていた医師が帰ってくる途中、何者かの仕掛けた罠によって馬から落馬し、隣町で診療を受けざるを得なくなる。後から思えばそれが、その後に続いた一連の不可思議な出来事の端緒の事件だった。その村には他の村同様、小さな学校や教会、その牧師、村を支配する地主と妻と子、助産婦と障害を持った彼女の子供、その他諸々の村民、そして子供たちがいた。学校で子供たちを教えていた先生の私は、その後に起こった事件をつぶさに見ることになる‥‥

___________________________________________________________

ミハエル・ハネケの新作は、現代ではなく、舞台を第一次大戦前夜に移した、いわばピリオド・ドラマ、しかもモノクロ撮影という、いつも意外なことをするハネケ作品の中でも、視覚的には最も意表をつく作品と言える。

だいたい、今時モノクロ作品っていったい誰が撮っている? と考えてみて、まずジョージ・クルーニーの「グッドナイト&グッドラック (Good Night & Good Luck)」、その盟友スティーヴン・ソダーバーグの「さらば、ベルリン (The Good German)」があった。ちょっと遡るが、コーエン兄弟の「バーバー (The Man Who Wasn’t There)」、ジム・ジャームッシュの「コーヒー&シガレッツ (Coffee & Cigarettes)」なんてのもあった。もう、これだけでこの癖のある面々はなんだ。

完全にモノクロというわけではないが、ロバート・ロドリゲスの「シン・シティ (Sin City)」とかクリント・イーストウッドの「硫黄島からの手紙 (Letters from Iwo Jima)」とかは、モノクロを基調とするというか、地の色調を抑えることによって、逆に血の赤を強調する効果を狙っていた。そうか、イーストウッドとロドリゲスにこんなところで共通点があったか。ヒューズ兄弟の「ザ・ウォーカー (The Book of Eli)」は、人類絶滅後の世界を描くためにかなり色調を抑えていた。

ついでに言うと、TVではフレデレック・ワイズマンの「ザ・ラスト・レター (The Last Letter)」なんてのがあったし、劇場ではなくTVで見たのだが、「ダック・シーズン (Duck Season)」というのもあった。現在ではモノクロ・フィルムはカラーより高くつくというのが常識だから、後者も金がなかったからモノクロというより、わざとインディ色を強調した絵作りにしたのだろう。

要するに、今時モノクロ作品を撮ろうとすると、商業主義をほとんど廃した作家主義に徹するか、さもなければその効果を最大限に活かす絵作りを考えなければならない。モノクロで作品を撮るというそのことが、既にある程度作り手の声を代弁している。

「白いリボン」は第一次大戦前夜のドイツの田舎町で、連続して起こった奇妙な出来事を描く。奇妙といっても超常現象のように説明不能な出来事というわけではなく、日常の中で起こる些細な事件や事故、諍いのようなものなのだが、それが尋常とは思えない頻度で起こると、後ろでこれらの事件を繋ぐ何かがあると思えるようになる。それは何か。映画は、後でそのことに気づいた、村出身ではない一人の学校教師が過去を回顧するという形で物語られる。

実はこれ、最初TVの芸能番組かなんかの映画紹介で見た時は、静謐なモノクロの画面、上手でないながらも声を揃えて歌う子供たちというシーンを見せられたため、お、ついにハネケも宗旨替えして前向きな人生を描くようになったかと思った。人間ってやっぱり変わるんだ。

むろんそんなことはまったくなかった。人の悪意を描かせると現代ではハネケの右に出る者はいないが、それは「白いリボン」も例外ではない。むしろ「隠された記憶 (Cache)」や「ファニー・ゲーム (Funny Game)」あたりよりも、そういう悪意は前面に出てこないだけ、むしろもっと陰湿かつ残忍になっていると言える。

人間性悪説をこれだけ説得力たっぷりに描けるのは、後にも先にもハネケくらいのものだろう。これだけ徹底して人間性悪説を信じている者にとっては、この世は生きる価値のないものなのではないかとすら思えるが、もしかしたら、だからこそそこから先に進むために生きて何かしら模索したり改善したり実行していくことが、こういう考え方をする者にとっての人生なのかもしれない。

面白いのは、こういう人間の負の部分ばかりに注目してそればかりを描くハネケ作品が、映画としてみるとめっぽう面白いことで、いや、この嫌さ加減、ぞくぞくする。人は悪いことに惹かれるのだった。やはり人間の本質は性悪か。

また、特に見る者に親切ではない話作りも健在だ。「隠された記憶」では、事件の裏にいた人間が誰だったのかが明らかにならないまま唐突に終わる。「白いリボン」では、一連の事件を画策した者が誰だったかということが、教師の口から疑惑として語られるが、それが証明されることはない。たぶんそうだったんだろうと思うが、しかしハネケの描き方は証明なんか必要ないくらい歴然としているかではなく、誰かがそう思ってしまったら、それはその人間にとって既にもう事実なので、証明云々はもう問題じゃなくなるんだという風に言っているようにも思える。他人の意見に耳を傾けない思い込みは、人間性悪説への第一歩だ。

それに、誰が犯人かというミステリ仕立ての視点だけから見ると、もうほとんど作品の冒頭で誰が犯人かは教師がモノローグの中で述べていると言えないこともない。つまり、ハネケには犯人当てとしてのミステリの意図は毛頭ない。「隠された記憶」もそうだったが、「悪意」を効果的に描こうとすると、その主体は誰か見えない方が効果が大きい。だから伏せている、というか明言はしないが、隠そうとして隠しているわけではないのだ。

いずれにしてもいつも通りのこの後味の悪さは特筆ものだ。そして真犯人だけではなく、狂言回し兼主人公役の教師を含め、その他の登場人物も多かれ少なかれ直接/間接的に事件に一枚噛んでいる。あるいは、彼らの存在が事件の間接的な引きがねとなっている。その意味で真犯人だけでなく、作品に登場する人物はほとんどがクロだ。当時渦中にいながら犯人を指摘できず、次に起こる事件を未然に防げなかった教師はほとんど役立たずだし、その教師の意見を聞いても耳を貸さなかった牧師は、ほぼ犯罪に加担しているに等しい。というか、神の教えを説いている牧師の映画を通しての行動は、犯罪を助長しているに過ぎない。

例外と言えるのが、教師が惚れるエヴァくらいで、基本的に彼女は村の者ではなく、領主の家の家政婦として働きに来ているだけだ。エヴァの父は、彼女が今後も食べていけるだけの稼ぎが教師にあるかという甲斐性を最も重要視しているが、それを淡々と事実として質問する父の即物性は、映画の中にあって、実は最も安心できる生活の基盤、軸を体現している。神よりもパンだ。

因みに作品タイトルの「白いリボン」とは、罪を犯したとして牧師の子供たちが腕に巻くリボン、特にマスタベイションをしているとしてそれを咎められた長男が、夜、ベッドに縛りつけられるリボンのことだ。夜、身動きできないようベッドに縛りつけられるのだ。マスタベイションどころか寝返りすらうてない。寝ている時に金縛りにあいそうだ。