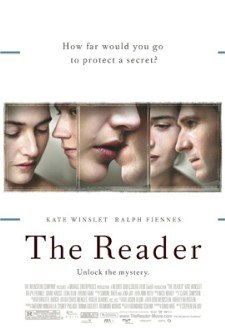

The Reader

愛を読むひと (ザ・リーダー) (2009年2月)

The Reader

愛を読むひと (ザ・リーダー) (2009年2月)

1958年西ドイツ。雨に打たれて街角で熱を出して昏倒したマイケル少年 (デイヴィッド・コス) は、市電の車掌ハンナ (ケイト・ウィンスレット) に助けられる。後日礼を言うために訪れたハンナのアパートで、ハンナの手ほどきによって二人は身体を重ねる。ハンナとの蜜月に溺れるマイケルだったが、ある日ハンナは何も言わずにマイケルの前から姿を消す。8年後、法律を学ぶ学生となって戦犯を裁く法廷を傍聴してたマイケルは、そこに被告として裁かれるハンナを発見する‥‥

___________________________________________________________

昨年末から俄然ケイト・ウィンスレットが注目されている。ゴールデン・グローブ賞では「愛を読むひと」で助演女優、「レボリューショナリー・ロード」で主演女優にノミネートされ、その両方でダブル受賞という快挙を成し遂げた。その両作品がいきなり同時公開されていて、どっちを見ようか悩む。「タイタニック」以来またレオナルド・ディカプリオとタッグを組む「レボリューショナリー・ロード」か、それとも世界的ベストセラーのベルンハルト・シュリンク著の「朗読者」をスティーヴン・ダルドリーが映像化した「愛を読むひと」か。

実は当然のことながら、ディカプリオと共演した「レボリューショナリー・ロード」の方が、当初の注目度は高かった。なんてったって「タイタニック」の黄金コンビだ。さらに演出はウィンスレットの旦那でもあるサム・メンデスと、世間の耳目も集めやすいだろう。とはいえその内容はというと、50年代ニューヨーク郊外の住宅街を舞台にした家庭心理劇という、「タイタニック」的派手さとは無縁の話だ。先週「フロスト/ニクソン」という舞台を翻案したセリフ劇を見た直後でもあり、特にドメスティックな心理劇に惹かれるかというと、そうでもない。

さらにTVでコマーシャルがばんばんかかり始めるようになると、この宣伝の派手さは推されているなとわかるが、何度も何度も見せられると、いかにディカプリオ、ウィンスレットといえども、なんか食傷気味になってしまった。同様に時代物といえどもヨーロッパを舞台にし、ミステリ仕立てでもある「愛を読むひと」の方が俄然気になってきた。周りの反応もここへ来て「レボリューショナリー・ロード」より「愛を読むひと」を誉める声の方が多くなってきたような気がする。そういうわけでまずは「愛を読むひと」を先に見ることにしたのだった。

(注) 以下、かなり詳しくストーリーを紹介しています。

時は1950年代、戦後の復興がやっと本格的になり始めた頃、どちらかというと裕福な階級に属する家に生まれた少年のマイケルは、ある雨の日に調子を崩して街角で倒れて意識を失う。それを助けて介抱してくれたのが、市電の車掌をしているハンナだった。マイケルは後日礼を言いにハンナのアパートを再訪し、そこで二人は結ばれる。ハンナはマイケルに様々な物語を朗読してもらうのが好きで、セックスと共にそれがほとんど日課となっていた。歳上の女性の魅力に溺れるマイケルだったが、終わりはある日突然訪れる。いつものようにハンナを訪ねたマイケルは、アパートがもぬけの殻になっているのを発見する。マイケルに一言もなくハンナはマイケルの前から姿を消したのだった。

そして月日は経ち、マイケルは法律を勉強する法学生となっていた。ある日、学友や教授と共に戦争責任を追及する裁判を傍聴していたマイケルは、そこにハンナの姿を発見する。大戦時にSS隊員としてアウシュヴィッツの看守として勤務していたハンナは、多くのユダヤ人をガス室送りにした責任を問われたのだ。自分一人だけの責任ではないと弁明するハンナだったが、彼女がサインしたと思われる文書を見せられ、これがあなたのサインではない証拠を見せろと言われ、突然ハンナはそこで窮し、反論することを辞めて罪を認めてしまう。

マイケルはその瞬間、ハンナがなぜかつてマイケルに様々な物語を朗読させることを好んだのかを悟る。ハンナは文盲だったのだ。そして自分が読み書きできないことを人に悟られるよりは、たとえそれが一生を刑務所の中で送るになろうとも罪を認める方を選んだのだ。ここで自分がその事実を明らかにすれば、たぶんハンナを助けられるかもしれない。しかしそれでは恥をさらすよりは罪を認めて罰を受ける選択をしたハンナの気持ちを踏みにじることになるまいか。また、常に第三者的立場でいる必要がある裁判官を目指している自分が、たとえ事件に新しい光を当てる事実を知っていようともここで事件に介入するべきか。マイケルは悩みながらも結局は口を閉ざし、ハンナは終身刑の有罪判決を受ける。

さらに時が経ち、裁判官になっていたマイケルには娘がいたが、妻とは離婚することになっていた。久しぶりに帰省して母に身辺の報告をしたマイケルは、過去の思い出の品々を整理しながら、かつてハンナに読んで聞かせた数々の書物を見て、いまだ刑務所の中にいるハンナにそれらの物語をカセット・テープに朗読して吹き込んで送り届けることを思い立つ。ある日いずこからともなく送られてきた大量のテープに最初は驚くハンナだったが、すぐにそれが誰が送ってきたものかを理解し、いつしか定期的に送られてくるテープを心待ちにするようになっていた。物語への興味を刺激されたハンナは、もっと聞きたい、あるいは自分でも物語を読みたいと思うようになる。今さら読み書きの勉強を人に習おうと考えるわけもないハンナは、独房の中で独学で読み書きの勉強を始める。ある日マイケルの元に届いたハンナからの手紙には、つたないながらもハンナの自筆の文字が書かれていた‥‥

作品中盤の主要な舞台は、戦争裁判の被告として招集されたハンナを裁く裁判だ。驚くのはこの裁判、1966年に行われている。既に戦争が終わって20年経って、まだ戦争責任を追及しているのだ。日本で1940年代に東京裁判が終わって以降、まだ戦争関係の裁判が行われていたなんて話は聞いたことがない。だいたい、日本では殺人事件だって15年だかそれくらいで時効だ。日本人だと、たぶんほとんどの者が20年前のあまり思い出したくない事件の裁判を開くよりは、そっとしておいて忘れようとする方を選ぶと思う。よくも悪くも肉食民族のスタミナ、執念を見る思いがする。反省する時だって徹底的なのだ。

作品で重要なプロットがハンナが文盲であることで、彼女はそのことを人に知られるのが嫌さ故に、戦争責任を一人で背負い込んで 終身刑の有罪判決を受ける。このことは一応ミステリ仕立てで、前半で観客に直接見せはしないものの、特に伏せられているわけではない。カンのいい観客なら、物語好きのくせに自分から本を読もうとはせず、いつもマイケルに朗読させるシーンで既にある程度予測できるだろう。そこでわからなくても、二人で小旅行に行った田舎で、メニューを手渡されたハンナが、まごついてマイケルが選んだものでいいと言うシーンではっきりとわかるはずだ。むしろ作品の中でまだ気づかないマイケルに苛つくくらいだ。

マイケルは裁判を傍聴していて初めて、ハンナが文盲であることに気がつく。そこでマイケルは悩んだ末に、結局口を閉ざしたままでいることを選択する。実はここでのマイケルの行動の是非が作品の肝というか、作品に説得力を持たせる要となるはずだが、そこで完全に納得できるわけではないというのが、少なくとも私にとってこの作品のほぼ唯一の弱点に見える。

マイケルが黙っていることを選択した理由は、まず第一にハンナの意思を尊重した結果だろう。文盲を人に知られるくらいなら終身刑を、もしかしたら死刑ですらあり得たかもしれないのにそれを選択したハンナの気持ちを慮れば、部外者がハンナの恥を公にするのは躊躇われる。もちろん常に第三者的立場でいることを徹底し、裁くことはあっても介入することのない将来の裁判官という立場もあるだろう。また、戦争犯罪者との繋がりがあることで、裁判官という将来の道を断たれることを怖れた保身もあると思われる。だからこそマイケルはその後もハンナと接触することを避け、さらに時が経ってハンナに朗読テープを送り届けるようになってからも、決して自ら刑務所に面会に行こうとはしなかった。

この辺のマイケルの逡巡の理由が、いったい、本当にはどれが最も大きかったかが判然としない。あるいは一つに絞り込む必要なぞないのかもしれず、すべてを足し算した結果かもしれない。しかし、しかしである、人としてやはりそこでマイケルは口を開くべきではなかったか。もしかしたらその辺は原作では納得のできるようにきっちりと書かれているのかもしれないが、人を裁く裁判官となろうとする人間であるからこそ、そこで黙っているということに釈然としないものを感じるのであった。結局マイケルはその後、一生十字架を背負い続けることになる。

主人公ハンナを演じるケイト・ウィンスレットは、ゴールデン・グローブ賞を獲得し、アカデミー賞にも主演女優でノミネートされているのも当然の熱演。実は私自身は特にウィンスレットにエロティックなものを感じるわけではないのだが、彼女をセクシーと感じる者は結構多いみたいだ。どちらかというと骨太なため、ドイツ人役というのも違和感ない。

マイケル役は若い頃をデイヴィッド・コス、成長してから、というかほとんど中年以降になってからをレイフ・ファインズが演じている。そのためファインズの出番はほとんど後半3分の2になってからだ。ところでマイケルというのはもちろん英語読みで、当然本当の発音はカナ表記ではミハエル、あるいはミヒャエルとなるのが正しい。英-米映画だから俳優のセリフは英語であり、だからマイケルというのもしょうがないのだろうが、 映画監督のミハエル・ハネケは、マイケル・ハネキではなく、アメリカでもやはり半数くらいはミハエル・ハネケと発音する。一方レース・ドライヴァーのミハエル・シューマッハは確かにアメリカではマイケル・シューマッカと言われる。それでも、ドイツ人はやはりマイケルではなく、ミハエルにしてもらいたいと思うのは私だけか。

色々と見所のある「愛を読むひと」は人によってそれぞれ印象に残るパートは色々あるだろうが、私の印象に残った挿話の一つが、文盲のハンナが獄中で自力で本を読めるようになりたいと決心し、独学で語学の勉強をするところだ。ハンナはマイケルが朗読してくれたチェーホフの「子犬を連れた貴婦人」を聞きながら、その声と刑務所の図書館から借りてきた原作をつき合わせることで、どの音がどの文字と対応するのか、どの単語がどういう発声をするのかを逐一確かめながら読み (聞き) 進め、徐々に文字を覚えて行く。刑務所のように時間があるからこそできる気の遠くなる作業であるが、それでも着実にハンナは文字を習得して行く。それこそが物語に対する愛情の証明だ。

一方、邦題の「愛を読むひと」というのは、まったく正しくない。結局マイケルは愛に殉じることができず、それに代わる手段としてハンナに物語を読むことになったのだ。前半の蜜月時代にハンナに本を朗読してあげるのは、単に頼まれたから、あるいは本を読めばエッチができるという躾と褒美の関係に近く、後半の刑務所にいるハンナに朗読テープを送り届ける行為は、愛というよりは感覚としてはむしろ贖罪だろう。いずれにしても、私が日本にいる映画ファンだったら、タイトルに「愛」がついただけで、それだけでほとんど興味をなくす。こんな十年一日のように進歩のないタイトルの付け方はもういい加減やめてくれないかと心から思う。数%の女性の興味を惹くことはできるかもしれないが、数十%の男性の興味を失うことになるのは賭けてもいい。

上映が終わってエンド・クレジットが流れ始めると、製作にシドニー・ポラックとアンソニー・ミンゲラという二人の主として演出家として知られる名前が揃って現れてあっと思わせられる。二人とも昨年続け様に死去しているのだった。映画が墓地のシーンで終わっているのは何かの暗合か、それとも意図したことなのかという思いにとらわれた。