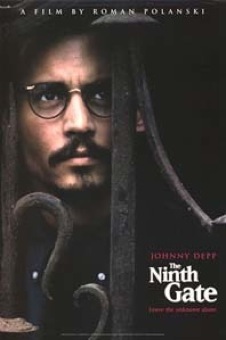

The Ninth Gate

ナインスゲート (2000年3月)

The Ninth Gate

ナインスゲート (2000年3月)

最近ジョニー・デップの主演作の公開が相次いでいる。この半年で主演作が3作も相次いで公開、しかもそれが皆ホラーというから、ホラーを撮ろうと思っている監督の感性をよほど刺激するらしい。確かに整ってはいても正統派の二枚目とは言い難い彼の顔立ちは、ホラーに向いていると言えなくもない。しかも今回は「死と処女」以来久し振りに登場のロマン・ポランスキー監督。癖のある監督と俳優という組み合わせは見るものも刺激します。期待しちゃうね。

デップが今回扮するのは、稀覯本を安く買いたたき高く売り付ける稀覯本ハンター。やり手であり、従って仕事のやり方は悪どいものであり、敵や苦情も多い。その彼の元に、世界に3冊しか現存しない稀覯本「影の王国の9つの扉(The Nine Gates of the Kindgom of the Shadows)」を所有しているボリス・ボーカン (フランク・ランジェラ) から仕事の依頼が来る。彼は自分の所有している本が贋物ではないかと疑惑を持っており、ディーン・コルソ (デップ) に、フランスとポルトガルに行って他の2冊と比較してその真贋を検証することを依頼する。この本は悪魔に関する本であり、最初から胡散臭い匂いを嗅ぎとるコルソだったが、案の定、仕事を引き受けたコルソの廻りで奇々怪々な事件が頻発する。果たして‥‥というのがストーリー。

ポランスキーは、アメリカでは映画ファンの間では正統的な変態として通っている。女房があのチャールズ・マンソンに惨殺されたシャロン・テイトであったことも類は友を呼ぶ的な印象を与えるし、ポランスキー自身も年端も行かない女の子に悪戯して訴えられそうになったため、海外に高飛びしたという過去がある。やっぱり普通じゃないよな。でも、だからこそ彼の作品はその変なところが面白いのだが。立派な社会人と偉大な映画人ということは往々にして両立しない。困ったことだ。

デップは「ノイズ」、「スリーピー・ホロウ」も悪くなかったが、ちょびヒゲをはやした今回が私は一番彼に合っていると思った。ところで彼は常時酒と煙草 (ラッキー・ストライク) を手放さないという設定なのだが、この辺が、公共の場で煙草を吸うことがほとんど不可能なアメリカ (少なくともニューヨーク等の都会) の現在から見ると至って痛快。彼に思う存分煙草を吸わせるためにわざわざ喫煙が文化の一部と化しているヨーロッパで撮影しているんじゃないかと思えるほど (もちろんこの作品は原作があり、そのためにわざわざヨーロッパに行っているわけじゃない。) 実は今、アメリカでは異常とも言えるほど煙草が値上がりしている。先週の月曜の朝、仕事場に行きながら近くのニュース・スタンドで煙草を買おうとしたら、なんと一箱4ドル50セントと言われ、思わずいらないと言ってしまった。

マンハッタンではどうかと思っていると、こちらでは一箱5ドル! (自由競争のアメリカでは場所によって煙草の値段も違う) 煙草一箱に500円も払っていられるかと憤慨して、やはり買わなかったのだが、吸えないとなるとどうしても吸いたくなるというのが人情。結局誘惑に負けて買ってしまったのだが、やはり腹が立つ。せいぜい1日に数本しか吸わない私ですらこう思うのだから、ヘヴィ・スモーカーの憤慨ぶりは想像するに難くない。なぜアメリカでこんなに煙草が値上がりしたかというのはマイケル・マンの「インサイダー」を見るとその経緯がよくわかるが、要するに喫煙が肺ガンの原因であると裁定されたために煙草会社は多額の賠償金を支払わなければならなくなり、その金を稼ぐために煙草代が上がっているのである。結局肺ガンになった奴の治療費を支払うのは我々スモーカーではないか。自分の健康を冒してその上金までぶん捕られたんじゃあ話にならない。だったら煙草辞めればいいんですけどね。いや、それは重々わかっちゃあいるんですが。

おかげで「ナインス・ゲイト」を見ている間中、デップのヘヴィ・スモーカーぶりに目が行ってしまった。デップがポルトガルで立ち寄る古本屋の双子のおっさん経営者なんて、デップが取り出した煙草を勝手に抜き取ると、いきなりフィルターをぽきんと折って捨ててから火を点けるのだが、うわあ、両切りにして吸っちゃうわけ、しかもあんたたちが扱っているのは古本でしょう、燃えちゃうよ、と思ってしまった。こんなシーンにばかり目が行くのはやはり最近いつも煙草吸いてえなあと思っている証拠だろう。実際見終えてから印象に残っているのは、話自体よりもどのようにデップが酒飲んで煙草吸ってHしたかということだけだったりするのだった。

デップに絡む女がレナ・オリンとエマニュエル・シーグナー。オリンは「蜘蛛女」(原題の「Romeo Is Bleeding」のカタカナ読みを邦題にするのではダメだったのか) といい、「存在の耐えられない軽さ」といい、いつも身体を張って女の匂いをぷんぷんさせるという役が定着しているが、今回も同様。実際彼女を見るとそういう役以外考えつかない。シーグナーはポランスキーの現在の正妻。私が女ならああいう過去を持っている人間と結婚しようなんて絶対思わないが。こういう点、最初から常識はずれの言動が許されている芸術家という存在は非常に得だ。しかしいずれにしても、自分の妻やら恋人といった身内をヒロインに持ってきた映画は要注意である。大概失敗するのだ。そして往々にしてその後別れたりしている。

もちろん全部が全部そうだとは言わないが、統計をとってみると非常に高いパーセンテージになるのではないか。リュック・ベッソンとミラ・ジョヴォヴィッチの「ジャンヌ・ダルク」が出来はともかく興行的に失敗したのは、まさしくそのためではなかったかと私は思っている。なんつーか、監督のヒロインに対する距離というのが一線を超えてしまっているという印象を受ける。今回は別にシーグナーが悪いとは思わないけれども。特にアップになった時の水色の眼は、CGで補足しているかどうかは知らないが、非常に妖しい雰囲気を濃厚に発散しており、ふん、ポランスキーはこれが撮りたかったんだな、ということがよくわかる。彼女はスタイルとかは全然よくないんだが、あのアップだけは是が非でも撮りたかったようだ。でも、やっぱり私が監督だったら自分の女房を裸にして他人とHさせるなんてシーンは撮りたくないな。やっぱりポランスキーは変態の王道を行っている。

撮影がまたダリアス・コーンジー。「ザ・ビーチ」は本当は昨年公開予定の作品だったから、撮った作品が続け様に公開されても不思議はないわけだが、洋の東西を問わず気になる監督と間を置かず仕事をしているということは、依頼がひっきりなしに来ているということだろう。今回は特にこれといって目立った印象を受けなかったが、ラストの屋外シーンなんて、TVで見たら暗くて真っ黒につぶれちゃうだろうなというシーンを平気で撮られると、嬉しくなってしまう。彼は一体次は誰と仕事するのだろうか。