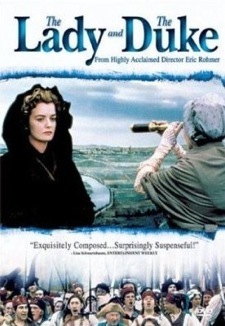

The Lady and the Duke (L'Anglaise et le Duc)

グレースと公爵 (2002年5月)

The Lady and the Duke (L'Anglaise et le Duc)

グレースと公爵 (2002年5月)

「恋の秋」以来となるエリック・ロメールの新作。実はロメールが新作を撮ったと知って結構衝撃を受けてしまった。「恋の秋」ですらロメールが80歳くらいの時の作品で、それがああも瑞々しい作品であったことで、私はなんとなく「恋の秋」が最後のあだ花というか、遺作のような気がしてしまっていたのだ。以降3年間は音沙汰なかったし、勝手にロメールはもう撮れなくなったか、あるいは撮らなくなったか、もしかしたら私の知らないところでもう鬼籍に入ってしまったのかもと勝手に思い込んでしまっていたのだ。ロメール先生ごめんなさい。

そしたら颯爽と新作を掲げて再登場あそばされる。しかもその新作というのがさすがと言うかあるいはロメールらしからぬと言うか、実験精神に富んだ歴史物だそうで、80を超えてのこのヴァイタリティに私は痛く感銘を受けた。私も不惑になって、もう人生半分は過ぎたと時折身に染みて感じたりするが、ロメールはその私の2倍の人生を生きていまだに現役ばりばりなのだ。昨年の同時多発テロ以来、色々とめげることとか頭に来ることとかはあったが、ロメールが新作を撮ったという、こんなに勇気を与えられたニュースを聞いたのは最近ない。それで今週は「メメント」のクリストファー・ノーランが撮った「インソムニア」を見る予定にしていたのだが、大先達に敬意を表し、その新作、「グレースと公爵」を見に行った。

「グレースと公爵」は18世紀末のフランス革命の時代を背景に、デュークことオルレアン公フィリップと、その愛人の一人であったイギリス出身のレイディことグラース・エリオット夫人との関係を描くものである。ルイ16世の従兄であり、王位継承権の何番目かにも連なるオルレアン公は、そういう自分の立場にもかかわらず (あるいはその立場のせいで)、革命後にルイ16世のギロチン刑に賛成投票する。ルイ16世を慕っていたエリオット夫人は、一時はルイ16世の死刑に賛成投票はしないというオルレアン公の言質をとりつけてあったのだが、公は裏切ったのだ。しかし、そういった事情はあっても二人は終生つき合いを続ける。エリオット夫人を演じるのがルーシー・ラッセル (彼女は本当は私が見ようと思っていた「インソムニア」のクリストファー・ノーランのデビュー作、「フォロウイング (Following)」に出ている)、オルレアン公を演じるのがジャン-クロード・ドレイファスである。

いや、この時代のフランス史は真面目に勉強したのは受験の時以来で、既に20年以上の月日が経っているので、登場人物の背景が今一つよくわからない。オルレアン公ならまだ耳に覚えがあるが、エリオット夫人となると歴史の表舞台に出てきたことがあるわけではないので、さっぱりである。しかも作品はエリオット夫人の手記を元にしているだけあって、夫人だけでなく、オルレアン公もわりと好意的に造型されている。実はオルレアン公はフランス史ではわりと悪人扱いされていたという記憶があるが、この作品で見る限り、ルイ16世への死刑投票もやむにやまれぬ事情があったというふうに描かれており、機を見るに敏な政治家であるという反面、情にも理解を示す人間という風に造型されている。

だいたいルイ16世というと、政治の上ではやることなすこと失敗し、乱費と狩猟に明け暮れてフランスを瓦解させた張本人という印象の方が強いし、そのルイ16世よりも本当に世界歴史に名を残しているのは、妻マリー・アントワネットの方だろう。彼女に較べると、ルイ16世はその傀儡というくらいの印象しかない。いずれにしても、歴史本を読むのが趣味とでもいう者でもない限り、この時代のフランス史に関する知識というのはだいたいこのくらいのものではないだろうか。一応私は受験では世界史をとった手前、この辺りのフランス史も一通りはさらっているのだが、それでもなかなかわかりにくかった。実はこの映画、女房と一緒に見に行ったのだが、この辺りのフランス史は「ベルサイユのばら」くらいでしか知らない女房は、知らない固有名詞の羅列と英語字幕についていけなくて、期待していたロメールの新作だというのに、後半はただ眠気と闘っていただけだそうだ。さもありなん。

少なくともこの映画では主人公の二人を筆頭に、打ち倒される貴族側の人間が好意的に描かれており、皆が皆そうではないにせよ、人民側 (革命政府) の成り上がり将校の方が無能、あるいは下種な人間みたいな描かれ方をしている。もちろんエリオット夫人の手記がそういう風に書かれていることもあるだろうが、私はやはりロメールは上流階級出身の人間であるのだなという印象を持った。彼はやはり貴族階級しかわからないエスプリや諧謔、人情の機微の方に共感するのではないだろうか。さもなければこういう作品を撮ろうとは到底思わないだろう。どちらかというとフランスでは決して貶してはいけない不文律があるというフランス革命を懐疑的な視点で描いているため、本国フランスでこの映画が公開された時は、わりと敵意に満ちた批評も受けたらしい。

いずれにしても、そういった印象をさておいてこの映画で最も視覚的に際立っているのは、その撮影手法である。コスチューム・プレイは金がかかる。大掛かりなセットを建てなければならないし、多数のエキストラを雇わなければならない。こういった作品では多分ロメールが得意とするだろう即興で演出するという方法もあまり使えないに違いない。それでロメールが使用した撮影法というのが、屋外シーンをスプリット・スクリーンを使用した合成で背景を合わせるというものである。それもロメールはうまく背景を合わせるというよりも、その背景の手触りを、セザンヌやルノワールの印象派の画家が描く絵のようなタッチにした。つまり、わざわざひと目で合成とわかる画面に仕立て上げたのだ。

ロメールの作品は、登場人物の自然な演技や微妙なニュアンスの描写で知られている。一時一緒に仕事をしていた撮影監督のネストール・アルメンドロスの仕事もまた、自然光を基調とした虚飾を取り払った映像を建て前としていた。しかし、ここで観客が目にするのは一と目で紛い物と知れる映像であり、普段のロメールの作品とは到底相容れない人工色くささである。その意図は‥‥泰西名画の連続によって一つの映画作品を製作すること。数年前に較べて格段に手軽に利用できるようになったデジタルCG技術を駆使して製作費を安くあげること。主人公二人の世界観・政治観の反映。単なる実験精神の発露。いつもの同系統の作品から逸脱したくなった。以上の全部。あるいはそのどれでもない。いずれにせよ、ロメールにとってこの「グレースと公爵」は10年以上認めていた作品だそうで、本人の内部ではこういう表現方法はまったく違和感なく自然に収まっているようである。

いつものロメールらしからぬこの作品は、よく「O侯爵夫人」と「ベルスヴァル・ル・ガロワ」と並んで評されている。両作品ともシリアスなコスチューム・プレイだそうだが、実は私はこれらを見ていないので比較のしようがない。しかし、共に「教訓的物語」と「喜劇と格言」シリーズの間に挟まった、ロメールとしては異質の作品らしい。特に「ガロワ」の方は、セットの木が段ボールでできているのがひと目でわかるという類いの作品だそうで、「グレースと公爵」とは確かに相通じるものがありそうだ。その伝で行けば、「グレースと公爵」もまたいつものロメールに戻る前触れであり、その肩慣らし的な作品であるのかもしれない。実際、いつもがいつも洒落っ気たっぷりな現代的な悲喜劇ばかりじゃ、本人だって何か別のものが撮りたくなるだろう。そして、そう思うだけでなく、それを実行に移し、それがまたあっと驚く冒険精神に富んだ作品になるというところがすごい。彼は82歳なのだ。そしてきっとその後で、何食わぬ顔でまたいつものようにロメールっぽい作品を発表してくれるに違いない。