The Barbarian Invasions (Les Invasions Barbares)

みなさん、さようなら (2003年12月)

The Barbarian Invasions (Les Invasions Barbares)

みなさん、さようなら (2003年12月)

病魔に蝕まれ余命幾ばくもないことを宣告されたレミ (レミ・ジラール) の最後の時を一緒に過ごそうと、息子のセバスチャン (ステファン・ルソー) を筆頭に、かつての仲間であるクロード (イヴ・ジャック)、ピエール (ピエール・キュルジ)、その他の友人知人が見舞いに病室を訪れる。成長してからほとんど父と口をきいたことがないセバスチャンだったが、せめて最後の一時を有意義に過ごしてもらおうと、金に糸目をつけずにあらゆるものを手に入れ、少なくともレミが苦しまないように裏で手を回し始める‥‥

___________________________________________________________

かれこれ20年近く前に公開された「アメリカ帝国の滅亡 (The Decline of the American Empire)」の続編、しかも原題の「バーバリアン・インヴェイジョンス」とは「蛮族の侵略」という意味だからして、なんか、B級SFかと早とちりしてしまいそうなタイトルだ。しかし「アメリカ帝国の滅亡」はタイトルとは裏腹に、4人の大学教授がセックス談義を繰り広げ、そこから垣間見える現代社会に鋭くメスを入れるという内容であったそうで、しかも、当時それなりに話題となったらしい。

その続編「みなさん、さようなら」は、「滅亡」に登場した大学教授の一人、レミが (たぶん) ガンで余命幾ばくもないという状態で、彼が人生の最後の幕を下ろそうとする間際に、「滅亡」で共演した他の教授、その縁者、そして妻や、あまり触れ合いのなかった息子、その婚約者が集まり、最後の一時を一緒に過ごす様が描かれる。まったくSFじゃないのだ。また、「アメリカ帝国の滅亡」の続編とはいえ、カナダ産の映画であり、主要な舞台はモントリオールである。川の向こうはアメリカという土地柄でもあり、アメリカも何度もスクリーン上に登場しはするが、基本的にセリフはもちろんフランス語であり、アメリカでは英語字幕つきだ。

「滅亡」で毒舌をまき散らし、炯眼を披歴したレミであるが、やはり目前に迫った死は恐ろしい。人生でやり残したこともいっぱいあるような気もする。とはいえ時間は後戻りすることはできない。妻はロンドンでやり手の証券マンとして働いている一人息子のセバスチャンに連絡をとる。幼い頃ほとんど父に面倒を見てもらった記憶のないセバスチャンは、ほとんど義理と建て前のために父の入院している病院に見舞いに訪れるが、案の定、父とやり合ってしまう。しかし場をとりなした母の願いもあり、自分が持てるコネと才覚、それに金を最大限に利用して、臨終間際の父の面倒を見るというストーリーだ。

冒頭、廊下にまで患者の溢れ出している定員オーヴァーの病院の収拾のなさに愛想を尽かしたセバスチャンは、病院経営者に賄賂を渡し、職員を買収し、階下の空いている部屋を勝手に快適なレミの個室に改装してしまう。そこには親類知人がワインや豪勢な食物を持って集まり、病院というよりは休暇を楽しむ金持ちの寝室みたいな様相を呈してくる。さらに痛みをこらえ切れなくなったレミのために、セバスチャンはわざわざ警察を訪れてどこで痛みを抑えるためのヘロインを手に入れられるかの情報を手に入れ、教え子が見舞いに来ず無念がるレミのために、生徒も金で釣って病室を訪れさせるのだ。

結局世の中は金であり、それをうまく操ることのできる者が甘い汁を吸うことができる。それとも、そうやって金を使って上辺だけをつくろうことで、果たして本当に魂の平安を得ることができるのか。監督のアルカンの演出は、そのどちらにもとれるように描かれている。確かに金があれば、他の病人が相部屋どころか廊下に寝かされざるを得ないような状況で、一人だけ快適な個室に入ることができる。しかし、どんなに金を使っても、人の心は自由にはならない。生徒に金を渡してレミを見舞わせても、それに対して納得のいかない女学生もいる。とはいえ苦しい病状を和らげるため、好きなだけヤミでヘロインを手に入れるのは、誰にでもできることではあるまい。けれども、そうやって痛みを和らげても、結局、あれだけ好きだったワインも、食欲がないため最後は香りを嗅ぐだけが精一杯で、口に含むことすらできないのだ。

このように建て前と本音、偽りと真実が交互に毒を持って顔を出すシニカルな演出であり、アルカンは最終的な判断は観客に任せている。結局、世界をどう受け止め、どう判断し、どう行動するかは個人の自由だ。しかし、そうは思っても、思ったように行動するにはやはり金が要る。そこに焦燥や諦め、詭弁や韜晦が染み込んで、やはり世の中は思ったようには行かず、それでも最後にはなるようにしかならず、それはそれで人生はそういうものかもしれないという諦観や、やや斜めに人生を肯定して見る態度が交錯する。思わず引き込まれ、熱中してスクリーンを食い入るように見ているのであった。

作品の主人公は死に行くレミなのだが、裏方に徹してセバスチャンを演じるルソーがいい味出している。「X-ファイル」のデイヴィッド・デュカヴニーの色を薄くしたような顔立ちで、札束切りまくって人々を懐柔するが、それが全然嫌みじゃないという役を好演。彼が前面に出すぎてないことが、うまく作品全体のバランスをとることに貢献している。また、レミにヘロインを調達してやるほとんどヤク中のナタリーを演じるマリー-ジョゼ・クローズが、アークエット姉妹を彷彿とさせる美形系で、こちらも印象に残る。

演出のアルカンはカナダのケベック出身。カナダ出身の演出家というと真っ先に思い出すのはデイヴィッド・クローネンバーグ、それにアトム・エゴイヤン辺りだが、このアルカンも含め、皆、内省的という印象がある。知的と言ってもいいかもしれない。ヨーロッパでも北のスカンジナビア出身の映画監督というのは、やはりそういう印象があるのは、寒いところでは外を出歩くよりも家の中に閉じこもりがちになるからか。「シティ・オブ・ゴッド」や「天国の口、終りの楽園」のような中南米映画が、なによりもまず、スクリーンにエネルギーが満ち溢れ、内容はともかくその力強さで観客を魅了するのとは対照的だ。

因みになにやら錯覚させるタイトルの野蛮人というのは、中世期辺り、インディアンや中南米の原住民をほとんど皆殺しにした者共のことを指している。その子孫の白人どもが、その大虐殺のことなどなかったかのように、今はのうのうと文化人の振りして生きていることを皮肉ってたりするわけだ。要するにタイトルからして一筋縄では行かない作品なのだ。

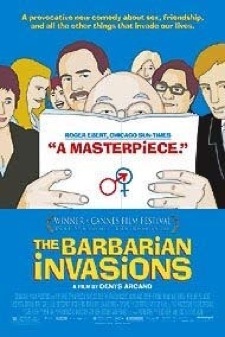

このように「みなさん、さようなら」は、極めて知的で非常に楽しめる実写作品なのだが、写真ではなく絵で描いたポスターはこの作品がアニメーションではないかと錯覚させ、はっきり言って失敗していると思う。最近、大人向けのアニメーションも多く、実写作品でもわざとポスターにイラストを用いてアピールすることがある。そういう、普通の作品とは異なるところをアピールしたいのだろうが、私のようにアニメーションというだけで通常はパスという者は、劇場から遠ざかるだけの結果にしかならない。たまたま私は作品の内容を先に知っていたからいいが、もし最初に劇場のポスターを見てアニメーションだと思っていたなら、この映画について調べることすらなかっただろう。ま、確かにマーケティングというものは難しいだろうとは思うが。