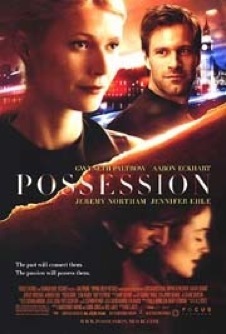

Possession

抱擁 (ポゼッション) (2002年8月)

Possession

抱擁 (ポゼッション) (2002年8月)

実はもう恋愛ものにはほとんど惹かれない年齢になっており、実際、その種の映画を見に行くことはもうほとんどないのだが、今回は「ベティ・サイズモア (Nurse Betty)」のニール・ラビュートの演出ということもあり、まず、その点だけで見に行く決心をする。過去の人間の謎を追うミステリ仕立ての構成というのもなかなか惹かれた。主演のグウィネス・パルトロウは私はそれほどファンというわけではないのだが、もう一方のアーロン・エックハートはわりと気に入っている俳優だし。

ロンドンで19世紀の詩人アッシュの研究をしているローランド (エックハート) は、ロンドン図書館でアッシュの著作を調べている時に、本に挟まれたアッシュ自筆の手紙を発見する。それは妻のエレンにではなく、クリスタベルという女性に宛てて書かれた恋文であった。ローランドはクリスタベルの末裔に当たる研究家のモード (パルトロウ) に協力を仰ぎ、二人は一緒に調査を開始する。クリスタベルはレズビアンで、女流画家のブランシュと一緒に住んでいたが、ブランシュはクリスタベルとアッシュの関係に気づき、嫉妬するようになる。一方、アッシュはエレンを愛してはいたが、エレンは性関係を拒んでおり、二人はセックスのないまま暮らしていたのだった。ローランドとモードは新たに発見した書簡からこれらの事実を掴み、そして一緒に調査をしながら、自分たちも惹かれるものを感じるようになる‥‥

「ポゼッション」は、ブッカー賞を受賞したA. S. バイアットの同名原作 (邦題「抱擁」) の映画化である。あらすじを読んでもわかる通り、ミステリ仕立てとはいえ、まったくロマンティックな内容で、雰囲気は「アガサ: 愛の失踪事件」や「ある日どこかで」を彷彿とさせる。特にアッシュとクリスタベルが生きた19世紀のイギリス、ヴィクトリア朝は最も生活の上で制約が多かった時代であり、だからこそこういう耐え忍ぶ的抑えた描写がはまる。普段から感情を抑えて表面に出さないようにしているからこそ、逆に濃密な恋愛感情の発露が可能になる。マーチャント/アイヴォリーを例に出すまでもなく、オースティンやブロンテ姉妹等、このノリはこの時代を舞台とするイギリス映画の独壇場だ。

「ポゼッション」はミステリー仕立てではあるが、やはりミステリーとしては、多分こういう風な展開になるだろうなと思った通りに進み、それほど意外性があるわけではない。最後のシーンなんか、こういう風に終わりそうだな、と思った、まさにその通りに終わった。原作でもこんな感じなのかはわからないが、やはり本分はミステリーというよりロマンスにあるわけだから、まあ、こんなもんだろう。少なくともロマンス好きなら堪能できるんではないだろうか。

しかし、気になるのは、事情はどうあれ結局19世紀の部分で描かれるアッシュとクリスタベルは不倫しているわけで、そのためにお互いの元々のパートナーであるエレンとブランシュは痛手を負う。特にブランシュは耐えられないほど追いつめられてしまうのに、それなのにアッシュからの手紙を隠してしまうブランシュを責めるクリスタベルに、その資格はないと私などはどうしても思ってしまう。アッシュとクリスタベルは一方の主人公だからなんとなく観客は彼らに同化して彼らの肩を持つが、ブランシュとエレンの立場から見れば、こいつらは最低の奴等である。

それなのに、その、彼らの視点に立って自身を美化してしまう描き方には、私ははっきり言って賛同できない。もちろんそういう物語はこれまでにも幾つもあったし、「ライアンの娘」ぐらい堂々と正面切ってこういう不倫物語を提出されると、それはそれで感心せざるを得ないというのは、確かにある。「マディソン郡の橋」も、一時の戸惑いを描いた不倫映画と言えないこともない。ついでに言うと「マディソン郡の橋」を思い出したのも、クリスタベルを演じるジェニファー・イーリーが「マディソン」に出ていたメリル・ストリープにそっくりだったからで、どちらも演技派なところまで似ている。

今回特に不快な気持ちになるのは、主人公を美化しているわりには、彼らのせいで不幸になる人がいるというところもしっかりと描かれてしまっているからで、どうせならそんな部分は描かなければ、まだこちらも主人公に感情移入できるのにと思ってしまう。まあ、そういうところを先に感じてしまうところが、私が歳とった証拠であり、恋愛ものとあまり相性がよくない理由なのだが。ロマンス映画を見に行って、こんな意見を持つ観客がいたら製作者もなんともやりにくいだろうなあとは思うが、しかし私はラビュート作品だから見に来ているのであって、別に恋愛映画だから見ようという気になったのではないのだよと、なんか、見ながら勝手に弁解する気分になっていた。

現代の部で主人公を演じるエックハートとパルトロウは、実にはまっている。ラビュート作品の常連であるエックハート演じるローランドは、ロンドンに住むいかにもアメリカ的な青年として描かれるのだが、まさしくイギリスにおけるアメリカ人の受け入れられ方ってあんなもんのような気がする。一方、アメリカ人でありながらイギリス人を演じるパルトロウも、相も変わらず完璧なイギリス英語を喋って、まったくイギリス人に見える。イギリス人よりイギリス人っぽく見えるアメリカ人という役どころが、最近は完全に板についている。ただ、最後の方で、エックハートが普段は引っ詰めにしているパルトロウの髪を下ろさせて、綺麗だよ、と言うシーンがあるのだが、パルトロウは、髪は綺麗なブロンドであるが、下ろした時よりも引っ詰めにしている時の方がまだ綺麗に見えたと思ったのは、やはりこれも偏見になってしまうのだろうか。

ラビュートは今回は、ユーモアの漂った「ベティ・サイズモア」とは違ってシリアスにまとめているが、演出の仕方自体については別に文句はない。結局「ベティ」も演出自体は正攻法の、小手先の小技には頼らない作品であったわけだし。本人の写真を見ると、恋愛ものとは無縁の姿形に見えるのだが。やっぱり人は見かけによらないんだなあ。「アリーmyラブ」のカリスタ・フロックハートを起用した「バッシュ」という非常に話題となった戯曲も書いているのだが、今は映像媒体の方に力を入れているようだ。舞台出身というと、どうしても「アメリカン・ビューティ」、「ロード・トゥ・パーディション」と話題作を連続して撮っているサム・メンデスの方にスポットライトが当たるが、ラビュートも頑張っているという印象を強く受けた。メンデスが王道を行くメインストリーム系なら、ラビュートは玄人受けする映画作家と言えそうだ。