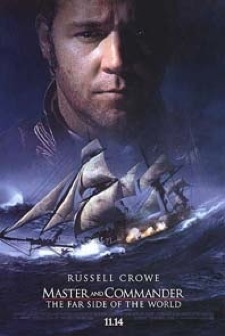

Master and Commander: The Far Side of the World

マスター・アンド・コマンダー: ザ・ファー・サイド・オブ・ザ・ワールド (2003年11月)

Master and Commander: The Far Side of the World

マスター・アンド・コマンダー: ザ・ファー・サイド・オブ・ザ・ワールド (2003年11月)

19世紀初頭、英海軍の帆船の戦艦H.M.S.サプライズはジャック・オーブリー艦長 (ラッセル・クロウ) 指揮の下、ブラジル東岸を南下していた。折しも英国と覇権を競うナポレオン旗下のフランス軍の戦艦も辺りを航海中であり、サプライズ号は時にフランス軍艦と戦火を交え、時に南半球の人の住まない島での自然体系の調査をし、そして時に自艦内での乗組員同士の軋轢を経験しながら、任務を遂行していくのだった‥‥

___________________________________________________________

パトリック・オブライエン作のジャック・オーブリー艦長と船医のスティーヴン・マチュリンを主人公とした海洋冒険ロマン・シリーズの映像化が、この「マスター・アンド・コマンダー」である。原作は20冊に及ぶ息の長い人気シリーズだそうだが、告白すると、私はこんなシリーズがあることをまったく知らなかった。海洋冒険ものは読み出すと面白いのは確かなんだが、最近はミステリを読むのにかまけて、とんとご無沙汰である。それでも「亡国のイージス」くらいは読んでるぞ。ちと違うか?

海洋冒険ものは、だいたいが男の世界を描く男のロマンである。その上に「マスター・アンド・コマンダー」の場合、上下階級が徹底している英国海軍の、さらに男尊女卑の風潮が確立していた時代のものであるからして、徹底して男の世界を描く。女性がスクリーンに登場するのは、作品の半ば頃、立ち寄ったとある島で、船員目当ての、多分島の売春婦と思われる女性たちが小舟でサプライズ号の周りを取り囲む時だけで、それもそのうちの一人がオーブリー艦長にちょっと気のありそうな視線を送った途端、艦長はそれを無視して立ち去ってしまう。2時間あまりの作品で、女性が登場するのは、その僅か30秒程度でしかない。男の世界ですなあ。

そして女性のいない男だけの世界で、今度は階級意識が徹底した上意下達の世界が描かれるのだ。上の者の命令には絶対服従、それがよいか悪いか、意味があるかどうかなんて関係ない。目上の者が口にしたことは、それがなんであろうと実践されることで世界は維持されている。上に立つ者は生まれた時からそうなるべく運命づけられているのであり、下々の身分に生まれた者は、たとえ本人にどれだけの資質があろうともそれが永久に芽吹くことはない。それが階級社会というものだ。

というわけで将来の艦長候補は、まだ10歳にもなるかならぬかと思われる年齢であるにも関わらず、その3倍も人生経験を積んだ船員に命令を下す。幼い頃からそういう風に躾けられ、育てられているおかげで、確かに幼い子供にしては人一倍責任感も強く、威厳らしきものも身につき、たとえ大怪我しようとも歯を食いしばって我慢する。それが上に立つ者の務めだからだ。決して弱々しいところを下の者に見せてはならない。

しかし、生まれた時から決められたこととはいえ、時にはそういう運命と相容れない者もいる。人の上に立つべき者でもリーダーシップを持っていなかったり、それなのに責任感はあったりして思い悩むのだ。逆に下の階級に生まれても、どうしても上の者に敬意を持てないやつもいる。そこにはどうしても齟齬や反感が生まれ、一瞬即発の状態が生まれてしまう。艦長は、そういう内部の確執もうまくまとめてこそ皆から尊敬され、慕われることができるのだ。

そう言えばオルトマンの「ゴスフォード・パーク」も、やはり上下の階級は侵すべからざるものとして描かれていた。こういう体育会系の身分社会は、すべてがうまく運んでいる時は非常に住み心地がいい。友愛や尊敬、信頼、連帯等の名のもとに、何をしても許されてしまう。逆にだからこそ、その世界と相容れなかった場合は地獄を見るのだが。この国からすべての価値観を破壊するパンクというムーヴメントが起こったのは、さもありなんという気がする。

しかし、こういう、礼節や忠義を建て前とする世界を描きながら、自艦の何倍もあるフランス軍艦に必勝を期して勝負を挑む時なんて、尾羽打ち枯らした船の振りをして奇襲をかける。いざ戦闘が始まるという瞬間に英国旗を掲げていさえするならば、それまでは嘘ついていても構わないのか。これって戦略というよりも卑怯な手段ではないのか。それとも引っかかる方が悪いのか。

ここでもう一つ気にかかったのは、要するに、戦闘が英国海軍の側から一方的に描かれているだけということにある。主人公の敵はすべて悪者であり、滅ぼされるべきものなのだ。現代では、戦争に一方的な悪など存在しないことは、子供だってわかっている。だからこそこういうアクションは、安心して絶対悪を作ることのできるSFになったりファンタジーになったり、あるいはこの映画のように、まだ人々がうぶであった昔の世界で、少なくとも現代的な社会通念から離れた虚構の世界を構築しなければならない。相手にだって言い分はあると同情なんかしていたらドラマは成立しないのだ。しかし、それでもこの映画、フランス人が見たら不愉快だろう。英国海軍の奇策に引っかかった間抜けな海の男としてしか描かれてないのだ。

そのせいか、この映画、あまりないことであるが、わりと批評家は誉めているのに、一般観客からの受けが今一つよくない。普通ならまったく逆で、鑑識眼を持ち、多くの映画を見ている批評家の意見の方が当然辛くなる。それが「マスター・アンド・コマンダー」に関しては、批評家が評価するのに一般観客の意見の方が厳しい。これは要するに、やはりこの、英国海軍を絶対的な主人公とする描き方に同化できたかというところに存しているような気がする。

ピーター・ウィアーの演出はコンパクトで隙がなく、ツボを得ており、非常にうまい。2時間あまりがあっという間である。面白いは面白いのだ。ところが前述したように、今回に限っては、批評家は映画の細部やまとめ方、演技や美術の緻密さを誉めるのに、観客は一方的に英国海軍だけが善玉として描かれる一元的な視点に違和感を感じ、居心地の悪いものを感じてしまった。小説としてなら、たとえ一元的とわかっていても感情移入できるが、敵も生身の人間が演じる映画では、その姿を見た瞬間に、彼らも別に悪い人間では多分ないだろうということが知れる。彼らも同じ人間であるということが一目瞭然だからだ。 そのため、滅多にないことだが、一般客の意見の方が辛いという事態が出来してしまったわけだ。

とはいえ、やはりこの話に血肉をつけた演出と、それを体現した俳優陣は頑張っていると言えよう。クロウは、はっきり言ってこの手の役だとこういうふうにやるんだろうなというのがなんとなく先にわかってしまうため、実はそれほど印象に残るわけではなく、それよりも、その相方の船医マチュリンを演じるポール・バタニーの方が印象に残った。考えると、二人は既に「ビューティフル・マインド」で共演している。バタニーはその時はクロウの空想上の友人であったわけだが、今回は本当に生身の友人になったわけだ。

視覚的には、戦艦ではあるが、まだ内燃機関が発明される以前の、帆を張って進む帆船という船の美しさは素晴らしい。もちろん「パイレーツ・オブ・カリビアン」でもその雄姿は目にしていたわけだが、風をうまく帆に受けるために、乗組員が一体となって走り回る様の描き方はこちらの方が断然上だ。艦長自らがマストのてっぺんに登って360度海また海の世界を見渡す時、本当に世界を支配しているような気分になるだろうということが実感できる。

また、今回に限って批評家より一般客の評の方が辛いという情報を先に仕入れてから見に行ったのだが、だからといって観客がスクリーンに向かってブーイングしたり、途中で席を立ったりしたということはなく、まったく逆で、本編が終わった時、これまた滅多にないことではあるが、一部ではスクリーンに向かって拍手しているわりと年配の観客が何人もいたことも言っておかなくてはならない。これまでアメリカで何百本も映画を見てきたが、映画が終わって客が拍手をしているシーンなんてほとんど見たことがない。つまり、はまる人にははまるのだ。もしかしたら英国系アメリカ人か、右寄りとか、そういう人なんだろうとは思ったが、彼らが近い将来にこの映画のヴィデオかDVDを買うのは、賭けてもいい。