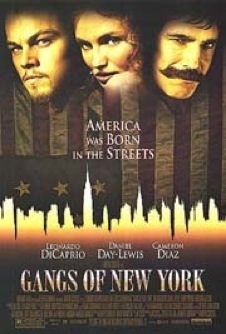

Gangs of New York

ギャング・オブ・ニューヨーク (2002年12月)

Gangs of New York

ギャング・オブ・ニューヨーク (2002年12月)

年末になって話題作が続々と公開されているが、その点では、先週見た「アダプテイション」よりも、去年より観客を動員している「ロード・オブ・ザ・リング/二つの塔」よりも、実はこの「ギャング・オブ・ニューヨーク」の方が何かと話題を提供しているかもしれない。なにせ本当は昨年公開予定だったものが、監督のマーティン・スコセッシと、金を出したスタジオのミラマックスのボス、ハーヴィ・ウェンスタインとがそりが合わなくて撮影中から揉め、その後の同時多発テロの影響もあって、結局1年も公開延期になってしまったのがやっと公開である。

一方、主演のレオナルド・ディカプリオは、その後スティーヴン・スピルバーグの「キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン」の撮影を終えてしまったため、このクリスマス、期せずしてディカプリオ主演の2本のハリウッド大作が同時公開ということになってしまった。巷ではディカプリオ vs ディカプリオということで、どっちのディカプリオが勝つか注目を集めている。でも、きっと本人はどっちが勝っても負けてもあまり嬉しくないだろう。

1846年、ニューヨークのダウンタウン、ファイヴ・ポインツでは、人種差別主義者のビリー (ダニエル・デイ-ルイス) が率いるネイティヴィスツと、アイリッシュ系牧師のヴァロン (リーアム・ニーソン) 率いるデッド・ラビッツとが対立していた。二つのグループは生存をかけて最後の肉弾戦を行い、ヴァロンを倒したビリーが、以降、ダウンタウンに君臨する。16年後、孤児院で育てられたヴァロンの息子、アムステルダム (ディカプリオ) がダウンタウンに帰ってくる。アムステルダムは素性を偽ってビリーの取り巻きの一人となり、段々頭角を現すようになる。しかし、女スリ師のジェニー (キャメロン・ディアス) と恋仲になったことから、嫉妬したジョニー (ヘンリー・トーマス) が、ビリーにアムステルダムの本当の素性をばらしてしまう‥‥

スコセッシ入魂の作品であるわけだが、こういう作品を見ると、映画ってヴィジョンも大切だが、本当に必要なのは体力なんだよなと思ってしまう。一年の大半を撮影にかけ、ありとあらゆる問題を解決しながら、そのヴィジョンに形を与えるには、それを支える体力あってこそだ。これだけの大作だと見どころはたくさんあるのだが、この種の作品で最も感銘を受けるのが、作品の内容よりもこういう作品に形を与えることのできる製作関係者、特に監督の体力、精神力、持続力、ほとんど偏執狂的な思い込みだったりする。こういう作品は、普通の人間には撮れないよ。こういう映画を作るのは草食民族には難しそうだ。チェン・カイコーくらいならやれと言われればやりそうだが、他にアジアでこういう作品が撮れそうな監督は思いつかない。

主演のディカプリオにばかり焦点が当たるが、この作品は、やはりダニエル・デイ-ルイスあってこそである。最後に見たのがジム・シェリダンの「ザ・ボクサー」以来だから久し振りだなあと思っていたら、実際「ザ・ボクサー」以来俳優業から遠ざかっていたそうで、今回が5年ぶりの出演作 (「ギャング‥‥」公開が延期されなかったら4年ぶりとなるはずだった) である。しかし、この人、あまり歳をとった印象を受けない。ゴールデン・グローブ賞では主演男優賞にデイ-ルイスはノミネートされているのに、ディカプリオはノミネートされていない。まあそんなもんでしょう。

対するディカプリオはウエイトをして身体を作ってこの役に挑んだということだが、ディカプリオって、身体に肉を付けると真っ先に顔につくタイプみたいで、はっきり言って身体はできても顔は逆に丸くなって、あれではなんともしまらない。あれなら多少貧相に見えても、まだ痩せていた方がましだった。というか、むしろその方が精悍さや刺々しさが増してよかっただろうに。スコセッシはそれでもこっちの方がいいと思ったのだろうか。痩せぎすのデイ-ルイス演じるビルとの対比を狙ったのか。あるいはディカプリオの父親役だったリーアム・ニーソンと体格上似せることを考えていたのか。あの丸顔では、長髪もトップ・ハットもまるで似合わない。

マドンナ役のジェニーに扮するキャメロン・ディアスはとてもいい。彼女はちょうどこの時「ギャング‥‥」と「バニラ・スカイ」をかけ持ちで撮影していて、「ギャング」のセットを作ったイタリアのチネチッタとニューヨークを行ったり来たりで、風邪を引いたり時差ボケに苦しめられたりしながらの撮影だったそうだが、その甲斐あったという感じだ。それにしても「ギャング」も「バニラ・スカイ」も時代こそ違え同じニューヨークを舞台としているのに、なんでイタリアとニューヨークを往復しなくちゃならないのかと思ったろう。いずれにしてもディアスもこれでゴールデン・グローブ賞にノミネートされており、単に可愛い顔だけの女優じゃないことを証明した。これで女性全員がほぼ裸の娼館のようなところで、ディアスだけが服を着ているという違和感のあるシーンさえなければ、まったく文句なかったんだが。「バニラ・スカイ」ではペネロペ・クルスだって脱いでいたじゃないか。ディアスももったいぶらずにおっぱいくらい見せてくれれば、「チョコレート」でおっぱい見せてオスカーもらったハリー・ベリーのように、アカデミー賞が狙えたかもしれないのに。

ディカプリオを裏切るジョニーに扮するのがヘンリー・トーマスで、といっても一瞬誰だったか戸惑う人の方が多いと思うが、あの「E.T.」のエリオット少年と言えば、実は誰でも知っている。「E.T.」で共演したドリュー・バリモアがわりと人気女優になってしまったためにトーマスに陽の当たる機会は少ないが、それでもTVを中心に実はコンスタントにいい仕事をしている。数年前にケーブルのベイシック・チャンネルのUSAが製作したミニシリーズの「モビー・ディック」では主人公のイシュマエルを演じ、私は非常に感銘を受けた。

それにしても、ビリーが体現するこういうギャングの世界の倫理観というか行動規準は、時に到底常識的な判断では推し量れないものがある。極悪非道なビリーはそれなりに筋を通す男に見えるが、しかし自分が窮地に立つと平気で後ろから相手に向かって斧を叩きつける。それなのに自分を殺そうとしたアムステルダムの命をとることまではしない。アムステルダムを裏切ったジョニーは半殺しの目に合わせて結果的に死ぬしかないようにしてしまうのに、その後では正々堂々とアムステルダムと決闘の申し込みのやりとりをしたりなんかしている。後ろから人を襲う人間にはまったく見えない騎士道ぶりである。無論こういうのはストーリー展開上の要請があることはわかるが、あまりにモラルの振幅が激しいので、やはり面食らう。彼に較べれば、「タクシードライバー」や「グッドフェローズ」の世界の方がまだ納得できる。いずれにしても歳とって好々爺然としてきたロバート・デニーロに較べ、今、秘めた狂気や情熱を演じさせるとデイ-ルイスの切れ味が断トツだ。

「ギャング」はニューヨークが舞台といっても時代が違うし、これくらいの規模のやつをロケーション撮影で賄うことはできないため、イタリアのチネチッタに大規模なセットを組んだわけだが、最後には大がかりな戦闘でそのセットも大半は壊したり燃やしたりしてしまう。スコセッシは黒澤明の「乱」を参考にしたとインタヴュウで答えていたが、この最後のシーンで私が思いだしたのは、フランシス・フォード・コッポラの「地獄の黙示録」である。いずれにしても、怪獣映画ではないが、こういうセットに金をかけた大作であればあるこそやはり最後にはセットをぶち壊して欲しいと思うし、律義にそうして見せるスコセッシはやはりえらい。

それにしても、多分事実だったろうとはいえ、この時代、まだ奴隷制の廃止の是非で揉めていた時代でもあり、黒人は迫害される運命にあった。「ギャング」はその辺をしつこいくらい描いているので、映画を見た黒人は気分悪くしただろうなあと思う。実際、劇場で我々の前に座っていたのは黒人のカップルだったのだが、上映が終わった後、お互いに一言もないといった感じで劇場を後にしていた。

もちろんこういうシーンは最初から脚本に含まれていたに違いないのだが、撮影後の多分編集段階で9/11事件が起きたせいで、人種差別とかこの種の悲劇を意識して強調した編集になってしまったのではないかという感じは濃厚にする。実際、後半になってデッド・ラビッツに黒人が絡んでくる部分は、話の流れから見ると多分に浮いている。もちろん、それまでも一方の主人公ビリーが人種差別主義者ということもあって、人種間における闘争という主題は作品の通奏低音となって全編に流れているのだが、少なくともそれまではビリー対アイリッシュ的な二極対立に見えた話が、黒人や南北戦争が絡んでくることによって段々焦点が分散され、もっと大きな話になってくる。作品の最初と最後の方では、かなり印象が異なる話になっており、これは最初から狙っていたとは考えにくい。「ギャング」は予定通りに昨年公開されていたら、多分、今公開されている「ギャング」とはかなり手触りの違う話になっていたような気がする。