気象学者のジャック (デニス・クエイド) を筆頭とする調査隊が南極で気象調査をしていたところ、突如地表に亀裂が入り、一行はすんでのところで難を逃れる。温暖化のために氷が溶け始めていたのだ。学会で対応を呼びかけるジャックだったが、いつ起こるかもしれない気象変化に真面目にとりあおうとするものはいなかった。しかしジャックの予想よりも速い速度で、全地球規模で異常気象が起こりつつあった‥‥

__________________________________________________________________

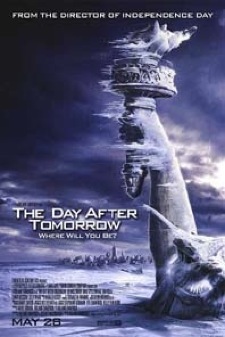

「インデペンデンス・デイ」や「ゴジラ」等のSFパニック系大作で知られるローランド・エメリッヒの新作。上記2作が地球外生命体や巨大モンスターを描いていたのに較べ、今回は温暖化による異常気象を描くため、形をとる敵が見えないというのが新しい展開だ。

敵がいると、当然のことながらドラマが作りやすい。敵を倒すために主人公が八面六臂の大活躍をするところに焦点を絞ればいいからだ。しかし、異常気象は、それ自体は、主人公に対して敵意を持っているわけではない。だから異常気象に対して勝負を挑むという構図はとりにくい。そのために考えられたのが、その異常気象のためにニューヨークのパブリック・ライブラリに閉じ込められた息子サム (ジェイク・ジレンホール) と、彼を助けに厳寒のニューヨークに赴く父ジャックの行動を描くという、親子ものとしての構成だった。

この、親子もの、端的に言って父と息子の絆を描く感動ものってのは、アメリカ映画には割合多い。この場合、父と息子といっても、既に息子も成長しているというところがポイントだ。つまり、父と息子でありながら、一対一の大人同士の関係でもあるというところがミソだ。最近ではティム・バートンの「ビッグ・フィッシュ」があったし、なんといっても主人公のジャックを演じるクエイド自身が、「オーロラの彼方へ (Frequency)」で、父息子ものを既に演じている。特にアメリカ映画で父息子ものを描きやすいのは、こちらでは、父と息子が抱き合うという機会が多いため、それを絵として活かせるからなんじゃないかと、最近私は思っている。だいたい、必ずその種の映画では、ラストは父と息子がひしと抱き合う、というシーンで終わることが多いからだ。一方、日本映画で父と子が抱き合うなんてシーンは見たことがない。とはいえ、時空を超えた父子ものだった「オーロラの彼方へ」ではそれが不可能だったわけで、一概にそうも言えないか。

パニック大作として見た場合、「デイ・アフター・トゥモロー」のリアリティ、蓋然性については、至るところでぼろくそに言われている。まあ、しょうがないよね。たった数日で北半球の温度が零下に下がってしまうというのは、いくらなんでも常軌を逸している。1秒で温度が10度K下がり、数日で氷河期を迎えるなんて設定は、どう贔屓目に見ても無理がありすぎるし、現実味はすこぶる薄い。しかも世界中の科学者がほとんどそれに気づかなかったなんて、そんな間抜けなわけはあるまい。

とまあ、そういことをいちいちあげつらっていては、もちろんこの種の映画は楽しめないわけで、そういう場合、話のリアリティなぞ気にせず、ディズニーランドの乗り物にでも乗るような気持ちでただただ話に乗せられて楽しむというのが、この種のパニック映画の正しい見方である。実際、で、その辺の理由づけの正誤に目をつむれば、パニック・シーン自体の演出は非常によくできている。

私が最も感心したのは、ニューヨークの天下の五番街を水浸しにして、そこに船を (しかも巨大なタンカーらしきやつ) を浮かべてみたらどうなる、なんて奇想天外な発想を実際に撮ってしまうシーンで、当然CGにしてもよくできていたし、海中に没してしまったバスが舳先の下のところで潰されてしまう、なんて芸細をやられると、これはやっぱりハリウッド映画でなきゃ撮れないよなと、素直に感心してしまう。しかもその船が、ちゃんと後でストーリーに絡んでくるのだ。

因みに、このニューヨーク・シーンでの主要舞台となるパブリック・ライブラリは、五番街と40-42丁目に位置している。で、これはニューヨークに住む日本人はよく知っていることだが、そのパブリック・ライブラリを正面に見て五番街とマディソン街を結ぶ41丁目は、Book Offや日系グローサリーのYagura、日系デリのZaiyaが並ぶ、日本人ご用達のストリートだ。当然私もその辺にはよく足を運ぶ。サムとローラ (エミー・ロサム) がパブリック・ライブラリ前で津波に襲われる時、ビルの間を縫うようにして襲ってくる水はこの41丁目から迫ってくるわけで、私はその瞬間、しまった、Book Offで欲しい本を買っておくんだったという考えが一瞬頭をよぎったことを告白しておこう。どちらかと言うと、パブリック・ライブラリで登場人物が暖をとるために燃やす本より、そちらの方が気になってしまった。

とはいえ一言苦言を申し添えておくと、その時、その41丁目を走っている車の群れは東側からパブリック・ライブラリを目指して走っている。しかし現実には41丁目はライブラリから東に向かう一方通行で、つまり、実際には車はまったく逆の方向に向かって走っていなければならない。要するに、大波に向かって車が走るよりも、後ろから波が追いかけてくる方がよりスリリングになると思った製作者の判断で車の進行方向が勝手に書き換えられてしまったわけだが、残念ながら私はこういう事実に即さない便法は興醒めに思う方である。

それにしてもこの映画、北半球全部が大冷害に襲われているはずなのに、基本的に描かれているのはニューヨークとロサンゼルス、スコットランド、それに、このセットは上出来とは言い難い東京や、その他の一部の都市だけで、いくらポイントを絞る必要があるとはいえ、元々世界に人はせいぜい200人くらいしかいないんじゃないのかと思えてしまう。

ニューヨークに限っても、マンハッタン以外には人が住んでいるようには到底見えず、私と女房が住んでいる川向こうのクイーンズは、どうやら一瞬のうちに海中に没してしまったらしい。その上、直後の氷河期だ。クイーンズにだって何百万もの住民がいるわけだが、どうやらあの分だと生存者は一人もいないだろう。どうやら我々が生き残る確率はほとんどなさそうだなと、私は女房と顔を見合わせてため息をつくしかないのだった。

こういう地球が滅亡するかどうかのパニック映画になると、毎度のことながら当然ニューヨークが登場しないと始まらない。というか、古くは「猿の惑星」から最近では「A. I.」 まで、自由の女神が登場することが、もはやパニック映画の必須条件と断言してしまって差し支えないだろう。もしかしたらキング・コングが登ったエンパイア・ステート・ビルをこれに加えてもいいかもしれないが、それにも増して自由の女神でなければならない理由は、それが誰が見ても自由の女神であることが一目瞭然で納得できるからに他ならない。 その点、どれだけ高さがあろうとも、一瞬でこれがどのビルか100%判別できるわけではないエンパイア・ステート・ビルが、パニック映画で主役の座を自由の女神に譲るのは、致し方ないと言える。文明の象徴としての自由の女神の座は、当分揺るがないだろう。それにしても海中に没したり凍ったり、自由の女神であることも大変だ。しかもそうやって地球が滅亡の危機に瀕しても、自由の女神は自由の女神たる役割から解放されるわけではないのだ。

「デイ・アフター・トゥモロー」はいかにもアメリカアメリカした映画なのだが、一つ、これまでのパニック映画からすると大きく異なっているのが、途中でアメリカ大統領が死んでしまうことにある。死ぬシーンがあるわけではなく、映画の中では大統領は「He didn't make it」とか言われて、ああ、死んでしまったのかとわからせるだけなのだが、これまで、この種の映画で最終指揮官である大統領が死んでしまうことなどほとんどなかった。パニック映画ではないが、「デーヴ」で大統領が死んでしまうという展開があったが、これはその瓜二つの別人を演じるケヴィン・クラインの二役であったため、必ずしも大統領が死んだという感じはしなかった。

それが今回、大統領があまりにも突然死んでしまうわけで、大統領役にほとんど知られていない役者を起用しているのはそのためだろうが、そこには、アメリカ大統領というものに対する近年の世間一般の表面下の意識が反映しているように思えてならない。因みに監督のエメリッヒはドイツ人である由だが、彼はそのわりには、これまでむやみにアメリカを賞揚しすぎていた嫌いがないわけではなかった。その、ハリウッドに迎合してきたという印象が濃厚だったエメリッヒがいきなり変節してしまったわけで、これは、エメリッヒが逆に、もうハリウッドに対してご機嫌を窺う必要がないほどハリウッド内部に根を下ろしたことの現れかとも思ったのだが。

アメリカを賞揚するという描写には、ありふれてはいるが最も効果的な手法として、星条旗をスクリーンに出すという便法がよく用いられる。もちろん「デイ・アフター・トゥモロー」でもこの手法は用いられている。アメリカ大統領は信じられなくなっても、アメリカという国はまだ信じているかのようだ。もちろん、逆もまた真なりで、ある時ない時の国旗掲揚は、そうしてないと、人心の統一は難しいことの現れでもある。多国籍国家であるアメリカでは、常時星条旗を目の前に掲げて意識させることで、全員が同じ国の一員であることを各自に常に再確認させる必要があるのだ。ほとんど日の丸を意識してなくとも、ほぼ全員自分が日本人であることを信じて疑わない日本という国とは大きな違いだ。

この映画を見終わってから劇場の外に出ると、今にも降り出しそうな雨雲が広がっていたのだが、少なくとも竜巻や豪雨や津波や寒波に今にも襲われるという感じではなく、我々夫婦はほっとして停めてあった車に乗り込んで家路についたのであった。