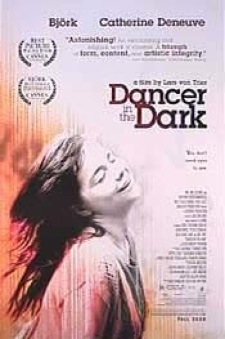

Dancer in the Dark

ダンサー・イン・ザ・ダーク (2000年10月)

Dancer in the Dark

ダンサー・イン・ザ・ダーク (2000年10月)

鬼才、ラース・フォン・トリアーがこれまた音楽界の異才ビョークを主人公に起用して撮ったミュージカル。とにかく数か月前から最も見たかった作品をやっと見に行けた。公開した週に日本に帰省して2週間見逃し、ニューヨークに帰ってきた週も時差ボケで見る機会を逸していたのだ。

舞台は1964年、アメリカ、ワシントン州で、ビョークが演じるのはチェコスロヴァキアから移住してきた未婚の一児の母セルマ。セルマは眼が悪くなって失明の怖れがある息子の治療のためにはるばる海を越えてきたのだが、実はセルマ自身もやがては失明の運命にあった。息子の手術費用のために贅沢を切り詰め、プレス工場で必死に働くセルマの唯一の息抜きはミュージカル。映画を見るだけでなく、自身も「サウンド・オブ・ミュージック」の素人舞台で主役を務めるはずだった。工場ではキャシー(カトリーヌ・ドヌーヴ)といういい同僚にも恵まれ、貧しいながらもまずは充実した生活を送っていた。しかしセルマがあばら屋を借りている大家のビル(デイヴィッド・モース)は金に困っており、彼がたまたまセルマがこれまで必死に貯めてきた金を眼にした時、すべてが思わぬ方向に転がり始める‥‥

いったいこの映画をどのように評したらいいのだろう。簡単に言えばメロドラマ・ミュージカルなのだが、とにかく衝撃的だった。まず、冒頭、水彩画のような、何が何やらわからない模様がスクリーン一杯に広がり、ホーンを基調とした音楽が重なる。そしてそれが延々と何分間も続くのだ。もちろん説明は一切なしである。オーヴァーチャー(序曲)とでもいうんだろうか。もうこれでそこらへんの映画とは一線を画している。このようなオープニングを平気で作る映画作家というものは、そんじょそこらの映画作家とはとにかく毛色が違う。

そしてそれからやっと本編が始まるのだが、すぐにあっと思う。この揺れる手持ち撮影は、これはダルデンヌ兄弟の「ロゼッタ」ではないか。まだ「ロゼッタ」に較べロング・ショットが多く、被写体に近すぎないのが一つの救いではあるが、まずい、前回「ロゼッタ」を見た時は、女房は気分が悪くなり、車が故障してしまうなど、ツキに恵まれなくなってしまったのだ。

しかもこのカメラは、揺れてぶれぶれになるだけではない。ほとんど映画撮影の常識を無視したようなズーム・イン、ズーム・アウトを繰り返す。私は何が嫌いかって、安易なズームほど嫌いなものはないのだ。特にこういう被写体に近い時なんて、ズームなんて無精しないで被写体に寄るか後ろに引けよと思ってしまう。何のための手持ちなんだ。「奇跡の海」も手持ちを多用していたが、これほど極端ではなかった。TVでしか見ていないからあまり比較できないけれども、「キングダム」もよく揺れていたが、やはりこれほどぶれぶれではなかったように思う。因みに撮影は、「奇跡の海」以来再びトリアーと組んだ、名手ロビー・ミューラーである。

しかしトリアーのこのズームは、別に楽しようとしているわけではないことも容易にわかる。これは視線を意味しているものであり、ぶれるカメラ、動きの途中で絶ち切られるような編集、被写体に急激に近寄り、引くズームは、とりもなおさずものを見ている時の人間の視線そのものなのだ。目を逸らしたり、一点に集中したり、全体像をとらえようとしたり視線そのものが、カメラの動きと一体になっている。しかし一体誰の視線なんだ? いずれにしても以前からそういった傾向はあったとはいえ、こういうカメラの動きがダルデンヌ兄弟のあのカメラでさらに触発されて一歩先に行ってしまったことは間違いないと思う。

そして映画が始まって暫く経って、案の定というか、一緒に見ていた女房が、私もう駄目だと言うなり席を立って出ていってしまった。外で待っていると言う。実は彼女は先週日本から帰省してから体調を崩しており、もうよくなったと思っていたのだが、流石にこれは刺激が強すぎたようだ。「ロゼッタ」を見た時なんて別に調子が悪かったわけでもないのに寝込んでしまったからなあ。

私も女房のことが気がかりでもあり、どうしようか、残念ながら今回はこれまでにしてまたもう一度見に来ようか、でも、ストーリー自体はこれからどうなるか気になるし、もうちょっと見てからにするか、などと考えていた。そうしたらようやっとというか、ついにミュージカル・シークエンスが始まったのである。ああそうだった。この映画はミュージカルだったんだ。でもこの時点で既に映画が始まってから30分以上経っており、カメラに頭を揺さぶられてこれがミュージカルだったってことなんかすっかり忘れていた。

この最初のミュージカル・シーンに移行する時、何か事件が起こりそうな予感がするのだが、それが予想を覆してミュージカルになってビョークが歌い始めた時の衝撃は、実に強烈なものがあった。誇張ではなく、私は本当に心臓が止まるかと思ったほどだ。映画を見続けて30年、こんな圧倒的な衝撃を受けたことはこれまでなかったと言ってもいい。とにかくこのシーンの衝撃は計り知れないものがあった。私はミュージカル・シークエンス自体の出来はその次の、橋の上の列車を舞台とした2回目のシークエンスの方がよかったと思うのだが、衝撃自体は最初のシークエンスには及ばない。こういう映画の作り方があったのかと呆然としたというのが本当のところだ。いや、こんなことがあるから映画館通いはやめられないね。とにかくこのシーンを見たために、私はショックで女房のことはすっかり失念してしまい、あとは最後まで見てしまった。

実はこの映画のミュージカル・シーンはすべてビョークの妄想の中の出来事であって、しかもそれは全編で5、6回しかない。ミュージカルといいながら、音楽なぞまるでないシーンの方が圧倒的に多いのだ。ミュージカルのシーンになると、それまでの白黒っぽい色調が赤みを帯びた温かみのある色調に変わり、ビョークの内面を現すようになっている。

音楽といえばそのビョークが歌うシーン以外、まったく音楽を入れない構成もすごい。先に言った序曲とビョークの歌、作品内でビョークが練習している「サウンド・オブ・ミュージック」の舞台の練習時に使用される曲、それとエンディング以外はミュージカルのくせにほとんどまったく音楽はないのだ。こういった音の使い方は、ハリウッド映画ではまず見られない。でもだからこそ、ビョークの歌が効果的で映える。トリアーは「奇跡の海」でも、場面転換に強烈なロックの使い方をしてみせた。音に対する感性というのは並々ならぬものを持っているようだ。ビョークはほとんどの曲を提供しているが、才能というものを本当に感じさせてくれる。ただ数を数えるだけの曲を聴いて感動してしまうなんて、滅多に経験できることではない。

しかしこの音楽の使い方でビョークとトリアーの間に確執が生まれたというのも、大きく報道されていた事実である。ビョークは一時、映画の長さに合わせて自分の音楽が切り刻まれるのに耐えられなくなって、セットから出て行って数日間帰ってこなかった。結局、トリアーとビョークは最後まで完全には仲直りできなかったようだ。ビョーク曰く、トリアーにとって痛みと真実は同等のものであり、幸せであるということは嘘をついているのと同じことである、のだそうだ。しかしビョークは、最初「奇跡の海」のエミリー・ワトソンと同じように、無垢、というかほとんど白痴のように造型されていたセルマに、知性と暖かみを付け加えたかった。確かに二人の間に確執が起こっても不思議はない。

それにしても、俳優として見たビョークもかなりのものだ。役になり切っての熱演‥‥というよりも、役が乗り移っているようで、ほとんど演技なんかに見えない。ありとあらゆるところで絶賛されているのも頷ける。これからアカデミー賞まで主要な賞を独占するような気がするなあ。あ、それからビョークに圧倒されてあまり話題にならないだろうから言っておくが、脇も素晴らしい出来である。特にビョークの同僚キャシーに扮するカトリーヌ・ドヌーヴがいい。家主のビルに扮したデイヴィッド・モースもよかったが、私はビョークに思いを寄せるジェフに扮したピーター・ストーマーに、実に捨て難い味を感じた。

圧倒的な存在感を示したビョークであるが、本人はインタヴューで本業はやはり歌であり、もう演技はしないと答えていた。もったいないような気もするが、わかるような気もする。ビョークはセルマになりきるのに1年半かかり、撮影後元に戻るのに9か月かかったと言っていた。歌を天職と思っているビョークがその活動を3年近くも止められたら、もう演技はしないと考えるのもむべなるかなである。

これまで誰も作ったことのないタイプのミュージカルを作ってみせたトリアーであるが、しかし、やはり私はあのカメラはいただけない。あれ、敏感な人は気分が悪くなるよ。ミュージカル・シーンになるとカメラがフィックスになり、移動撮影もスムースな動きになるのに、なんでドラマ・シーンでもそういう風に撮らないんだ。多分トリアーは、人を気分を悪くさせるほどの力を持ったこの作品に満足しているかも知れない。それこそが私の撮りたいものだったのだと言われれば、第三者としては口をつぐむ以外にない。しかし、しかしである。人が見てこその作品ではないか。誰も気分悪くなるために映画なんか見に行かない。わざわざ怖がるために見に行くホラーというジャンルもあるが、これはそれとは違うでしょう。

撮影をフィルムでなく、デジタル・カメラで行っているのも私としては不服である。確かに撮影機材は日進月歩で進歩しているが、やはりその質感はいまだフィルムに遠く及ばない。特に大きなスクリーンで見るとその差は一目瞭然である。そこまでフィルムの質感よりもデジタル・カメラの機動性の方が重要だったのか。 なんでもミュージカル・シーンの撮影には、デジタル・カメラを一度に100台用意して備えたそうである。予算の問題もあっただろうが、私はやはりフィルムで撮ってもらいたかった。

おかげで私の採点は、ドラマ部分はビョークの演技と演出は★★★★であるが、撮影が★ (もちろんこれは撮影監督のミューラーの責任ではない)、ミュージカル・シークエンスは★★★★★上げたっていい (そんなのないけど)。平均で★★★1/2である。まあ、トリアーは撮りたいように撮って思ったように撮り上げたのだろうから、それを評価されなかったからってなんとも思わないだろうし、私だってこういう作品に星上げてあれこれ言うのってすごく虚しいことをしているような気がする。プロの批評家はこの作品を見て何と言うのだろう。と思ってチェックしてみたら、やっぱり思い切り割れてるんだなあ、これが。A評価もいればD評価もいる。こういう、意見が割れる映画というのは面白い証拠だ。評者が絶対評価したくなるポイントか、絶対相容れないポイントを持っている、力のある作品ということの証明である。

映画が終わってからも、私はまだ衝撃から立ち直ってなくて、椅子に腰掛けたままただ呆然としていた。クレジットも終わり、場内が明るくなって初めて、はっとしてそういえば私の女房はどうなったんだと慌てて外に出て探したら、ちょこんとロビーに座ってた。大丈夫なのと訊くと、いや、全然平気、ただあの画面の刺激が強かっただけだからと言う。私がすぐに出てこなかったもので、こりゃもう最後まで出てこないなと思って、ちょっと外を散歩して映画が終わる時刻に合わせて帰ってきたんだそうだ。ついでにハロウィーン用のパンプキンも買ってきたと言っていた。さすが女房、私のことをわかってらっしゃる。危うく「ダンサー・イン・ザ・ダーク」が夫婦の間に溝を作るところだったが、なんとか阻止できたようだ。トリアーおそるべし。