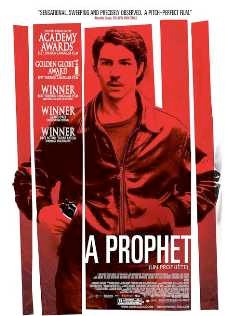

A Prophet (Un Prophète)

ア・プロフェット (預言者) (2010年4月)

A Prophet (Un Prophète)

ア・プロフェット (預言者) (2010年4月)

フランスでは蔑まれる対象のアラブ人のマリク (タハル・ラヒム) は、警官に抵抗したかどで6年の刑で刑務所に入れられる。そこはコルシカ人のシーザー (ニエル・アレストリュプ) が看守らと結託して仕切っていた。マリクが収容されている棟にどうしてもシーザーが排除したい男も収監されており、シーザーはマリクを抱き込んで男を殺させようとする。嫌と言えば自分の命が危ないため、マリクは男を殺す決心をせざるを得なかった‥‥

___________________________________________________________

だいたい、外国語映画 (アメリカから見て) の場合は、特に予告編を見る機会が少ない。ほとんどの場合はエンタテインメント系の雑誌や新聞評等でタイトルを見たことがあるくらいが関の山で、内容はほとんど知らなかったりする。それでも、アメリカ映画以外の映画に光の当たることの少ないアメリカにおいて、アメリカで劇場公開される外国語映画は、それだけでなんらかの価値があったりする。

そのため、アメリカ公開を果たした外国語映画に対してはそれだけで敬意を払って、できるだけ見ようとはしている。「ア・プロフェット」の場合は、先頃のアカデミー賞でフランス代表として外国語映画賞にノミネートされていたことを知っていたから、もうそれだけで充分と見に行った。「予言者」というタイトルからするに、ちょっとした超常パワーを絡めたヒューマン・ドラマか。

主人公のマリクはフランスに住むアラブ系のティーンエイジャーで、警察にたてついて6年の刑をくらう。少年院は経験があったが、初めての本物の刑務所は勝手が違う。すぐ男色の相手にされそうになるし、周りは本物の悪い奴ばかりだ。さらに悪いことに長老格でこの刑務所を仕切っているコルシカ人のシーザーがマリクに目をつける。シーザーは刑務所内で始末しておきたい相手がいたが、収容棟が異なるためさすがに手出しができない。そこで白羽の矢が立ったのがマリクだ。シーザーはマリクに、男を殺せ、さもなければお前を殺すと脅す。

逃げる場所のない刑務所内において実力者から睨まれることは、最悪を意味していた。実際に殺される寸前まで行ったマリクは、言いなりになって男を殺すしか自分が生き延びる道はないことを悟る。しかしそれだって簡単には行かないのはもちろんだ。シーザーの言うことを聞かないと殺されるが、かといって人を殺したことがばれれば自分の罪が増すだけで、今度こそたぶん一生刑務所から出られなくなるだろう。自分のしたことだとばれないように男を殺すしかない。しかも刑務所の中で。やらなければ殺される。男は男色の毛があるので、誘いに乗った振りして殺せと、マリクは剃刀の刃を渡される。それを口の中に含み、男の性器をくわえる振りをして、隙を見て頸動脈を掻き切るのだ。

一発必殺で失敗したら後がないので、マリクは一人で口の中に剃刀の刃を入れて予行演習するのだが、当然口の中は切れて血を吐く。もう見ているだけでこちらが貧血になりそうになるくらい痛い。しかしその前に殺される寸前まで行ったことを思えば、口の中を切るくらいまだ我慢できる。マリクは頭にプラスティック・バッグを被せられ、呼吸できずに死にそうになるのだが、これもまた見ていてこっちが窒息しそうになるくらい真に迫っていた。いったいなんなんだこの映画は。この映画のどこがいったいヒューマン・ドラマなんだ。むろん私が勝手に思い込んでいただけだが。

マリクは予定とはだいぶ異なって綺麗に事を運ぶことはできず、その辺が血まみれ血の海になる大立ち回りの末、男を殺すことに成功する。そのことでシーザーの庇護下に置かれたマリクは、他の囚人から一目置かれることになり、配達係として刑務所内をほとんど自由に動き回ることのできる特権を手に入れ、TVのある部屋やタバコ等を手に入れる力を得る。さらにシーザーによって、外部との交渉係として日帰りで刑務所から外に出ることのできる特権すら獲得する。マリクは刑務所の他の仲間から聞いた情報を元に、外に出れる自由を利用してシーザーには内緒でドラッグ取り引きの商売を始める。しかしそれはシーザーの知るところになり、当然シーザーはそれが気に食わなかった。一方、麻薬取り引きの商売に関しても、所詮その道では素人に過ぎないマリクと仲間たちはにっちもさっちも行かない状況に追い込まれる‥‥

要するに「プロフェット」はクライム・ドラマなのだが、そのリアリティが半端じゃない。刑務所内のディテイルはどう見ても経験者の話としか思えず、原作があってそれを映像化したに違いないと思っていたら、オリジナルの話だった。脚本家に収監経験があるとか。

タイトルの「プロフェット」は、マリクが後半、自分が殺した男の幻影を見、会話したり霊感を得たりすることから来ている。演出は5年前に「真夜中のピアニスト (De battre mon coeur s'est arrêté (The Beat That My Heart Skipped))」でセザール賞をほぼ総嘗めにしたジャック・オーディアール。なるほど、社会派の人間だったか。

フランスでは現在、白人とアラブ系との間に大きな軋轢が起きていることはよく報道されている。最近もサルコジ大統領はアラブに対して高圧的で、公の場では女性はヴェイルを被ることを禁じるお達しを出して喧々諤々の議論を巻き起こしているというニューズを聞いたばかりだ。ミハエル・ハネケの「隠された記憶 (Cache)」でも、対アラブ意識が重要なプロットとして扱われていた。私たち夫婦が数年前にパリに旅行した時も、ほとんどすべてのメトロの駅で、地下道に座って物乞いをしているアラブ系の人間を見た。アラブ系難民に関する問題は広くヨーロッパ全域で見られることのようだが、特にフランスおよびパリに顕著という印象を受ける。アラブ人口が多いんだろう。

さらに刑務所内を仕切っているシーザーだって、一見白人とはいえコルシカ人で、たぶん彼らも娑婆に出るとどちらかというと差別される方だろう。だからこそコルシカ人だけで徒党を汲んで仕切ろうとする。マリクがドラッグの取り引きを持ちかけるのはエジプシャン・ギャングで、どうしても人は同じ人種で固まってしまう。血が近いからだ。結局人間は一人では生きていくことができない限りパワー・ゲームから逃れられず、その中でなんとかもがいて少しでも立場をよくしていくしかない。腕力がなければ頭を使うしかなく、知恵と機転、融通、おべっかや追従、そしてたぶん、最も必要なのは運だ。あるいは、その運を呼び込む胆力、自力、才能 -- それらを含めてやはり頭のよさとでも言うべきか。

マリクにはそれがあったからこそ、刑務所の中で頭角を現してくる。それでも、時には命がけで綱渡りをする必要に迫られる時もある。特にクライマックスのパリ? 市街でのアクションは、マイケル・マン顔負けの観客に息をつかせないテンションの高さで、思わずシーンが終わった後に溜め息が漏れる。

マリクに扮するタハル・ラヒムは、ティーンエイジャー然とした前半はともかく、刑務所で年季の入る後半になると、角度によって風貌がNBCの「サタデイ・ナイト・ライヴ (SNL)」に出演していたクリス・パーネルそっくりに見え、これには困った。もう少し顔に肉がついたら、本当にそっくりになると思う。なんせ「SNL」はアメリカを代表するコメディ・ショウだ。この番組のレギュラーが徹底したリアリズムの犯罪ドラマに出ている違和感は決して小さくないものがある (いや、別に本当に出ているわけではないが。)

先々週、ハネケの「白いリボン (The White Ribbon)」を見た時、さすがにハネケと思っていたが、「プロフェット」も同等かそれ以上にすごい。どっちも半端じゃない。なんでもこの2本と同じくアカデミー外国語映画賞にノミネートされたイスラエル代表の「アジャミ (Ajami)」もまた、アレハンドロ・ゴンザレス・イナリツと比較されていたりして骨太の社会派らしい。今年の外国語映画賞はなかなか力強いのが揃っていたようだ。これらの作品を抑えて受賞したアルゼンチン代表の「The Secret in Their Eyes (El secreto de sus ojos)」が非常に気になるのだった。こうなればこれも映画祭サーキットだけではなく、是非劇場で公開してもらいたい。